Seguindo a força dos movimentos sociais e feministas na contemporaneidade, pesquisadores do IPUSP realizam projetos que procuram entender o feminino, o feminismo e os porquês da desigualdade e da violência de gênero em pleno século XXI

No começo do século XX, a psicanalista francesa Marie Bonaparte ouviu de Sigmund Freud uma pergunta que até hoje ressoa na cabeça de muita gente: o que querem as mulheres? O pai da psicanálise não respondeu ao questionamento, mas muito do seu trabalho se deu na tentativa de solucionar satisfatoriamente essa pergunta.

A resposta pode parecer simples, afinal, a maior luta do feminismo, movimento que empodera cada vez mais mulheres, é a de igualdade – ou melhor, equidade – de gênero. Mas, se olharmos para a perspectiva histórica dessa desigualdade e analisarmos os dados atuais da violência contra a mulher, é possível perceber que a questão é muito mais complicada do que parece e está longe de um final feliz.

Ju Bernardo

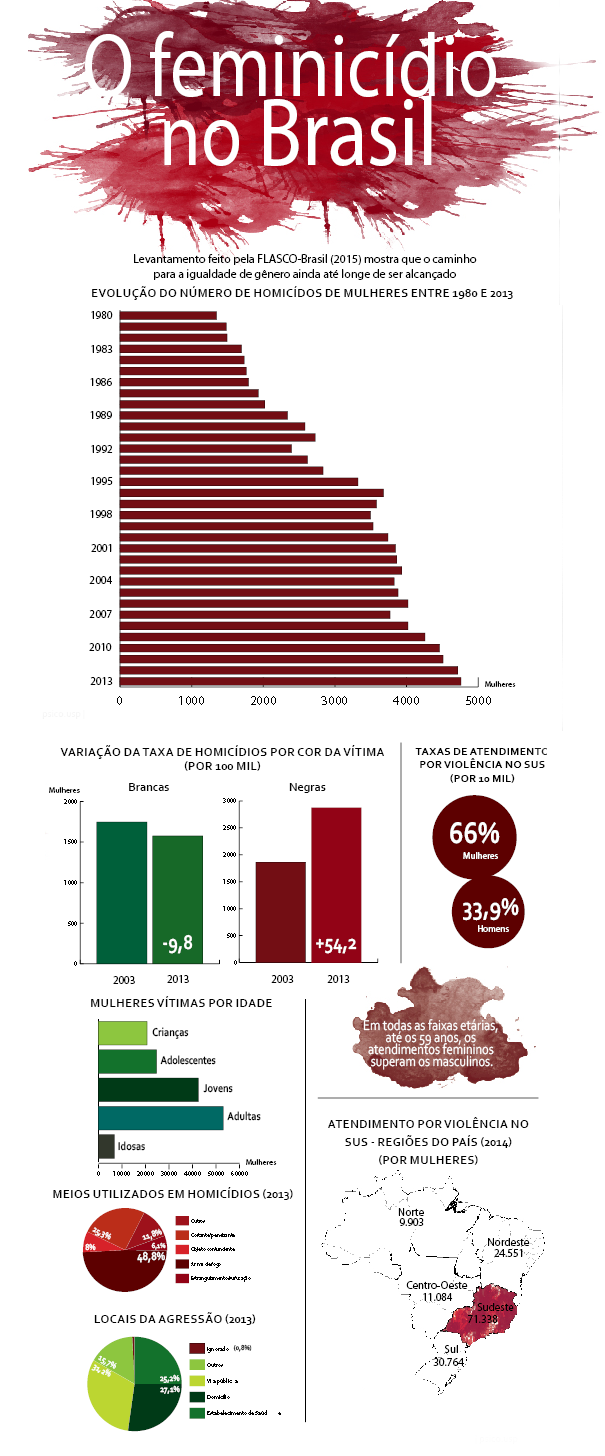

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil tinha, em 2013, uma taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo. Quando se trata de mulheres negras, há ainda um agravante: os homicídios cometidos contra elas aumentaram 54% nos últimos dez anos. Ou seja, no país há uma combinação de sexismo com racismo.

No começo do século XX, a psicanalista francesa Marie Bonaparte ouviu de Sigmund Freud uma pergunta que até hoje ressoa na cabeça de muita gente: o que querem as mulheres? O pai da psicanálise não respondeu ao questionamento, mas muito do seu trabalho se deu na tentativa de solucionar satisfatoriamente essa pergunta.

A resposta pode parecer simples, afinal, a maior luta do feminismo, movimento que empodera cada vez mais mulheres, é a de igualdade – ou melhor, equidade – de gênero. Mas, se olharmos para a perspectiva histórica dessa desigualdade e analisarmos os dados atuais da violência contra a mulher, é possível perceber que a questão é muito mais complicada do que parece e está longe de um final feliz.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil tinha, em 2013, uma taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo. Quando se trata de mulheres negras, há ainda um agravante: os homicídios cometidos contra elas aumentaram 54% nos últimos dez anos. Ou seja, no país há uma combinação de sexismo com racismo.

Totem na Universidade de São Paulo. Foto: Carolina Müller Sasse

O feminismo e seus avanços

Ainda que hoje as lutas dos movimentos sociais sejam mais notórias e com uma adesão muito maior, as mulheres estão longe – muito longe – de se sentirem ao menos confiantes na mudança do panorama brasileiro.

A própria história do movimento feminista, que ganhou força e popularidade apenas nas últimas décadas, é uma prova disso. Costuma-se atribuir sua origem à Revolução Industrial ou à Revolução Francesa, com as mulheres lutando mais ativamente, seja por elas mesmas, seja ao lado dos homens; assumindo postos de trabalho, em duplas ou triplas jornadas; abandonando os serviços domésticos, que eram deveres exclusivamente femininos. Porém, o feminismo só se fortaleceu e ganhou ares de luta efetiva, anos mais adiante – uma data importante é o ano de 1848, por ocasião da convenção dos direitos da mulher em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ou ainda mais recentemente, na década de 60, quando, incorporando as raízes históricas da desigualdade, com a publicação de O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, as feministas conseguiram firmar-se como movimento amparado em bases teóricas. Na obra, Beauvoir apresenta a hierarquização sexual como um constructo social e não mais com o olhar biológico de desmerecimento e inferioridade que se via em estudos mais datados de diversas áreas. Ser mulher passou a ser não só uma bandeira de igualdade, mas uma condição de dar luz e voz a quem até então só viveu nas sombras.

Diante desse panorama, aumentaram os projetos e estudos sobre a mulher, particularmente sobre a desigualdade e a violência que elas sofrem ainda hoje. Muitas campanhas surgiram, mesmo que modestamente. Os estudiosos, pesquisadores e professores do IPUSP fortalecem a luta pela causa da mulher, com pesquisas em número cada vez maior.

O papel da mulher na história

Se mudarmos a questão inicial, “O que quer uma mulher”, para “O que é a mulher e qual seu papel?”, ainda assim não encontraremos uma resposta efetiva. O tal “papel feminino” difere, a depender do contexto sócio-histórico, porque o momento, o lugar e as “personagens” se alteram e, com isso, se transformam as concepções que se têm acerca da mulher.

Em entrevista à psico.usp, Belinda Mandelbaum, Profa. Dra. da área de Psicologia Social do IPUSP, aponta que as definições de gênero podem ser relativas porque “as categorias mulher e homem são construídas socialmente”. Por isso, de acordo com ela, “o que cada um é ou representa vai variar de acordo com a época, com elementos da religião ou da cultura, ou seja, com o modo como cada sociedade entende esses papéis”.

Na cultura ocidental, durante muito tempo, a visão de mulher podia muito frequentemente se esgotar na tríade casa/marido/filhos, como se o “ser mãe”, cuidar da família, lavar, passar, cozinhar e ceder ao prazer do homem fossem atribuições da natureza. Para Mandelbaum, a construção do papel social feminino muitas vezes ancorava-se na ideia de que “nasci mulher, logo essa é minha função”.

No entanto, uma considerável mudança ocorreu durante o século XX, com a industrialização e as guerras. Com a ida dos homens para os campos de batalha, “as mulheres passaram a ser requisitadas nas indústrias, na produção, em tudo que se fazia necessário quanto à manutenção dos artefatos de guerra e da própria sociedade”. O ideal que se tinha até então sobre a mulher como a dona do lar, enquanto o marido deveria ser o provedor da família, sofre uma transformação, já que ela própria passa a prover as necessidades da casa.

A psicanálise e as mulheres

Na psicanálise freudiana, o feminino é geralmente definido como um ser de falta. A partir das formulações de Freud, então, temos a mulher como aquela que não tem o falo, como o ser incompleto. De acordo com essa conceituação, tida hoje por muitas frentes como machista e ultrapassada, a mulher apresentaria a necessidade de se unir a um homem que a protegeria de seu “desamparo”, e sua satisfação estaria completa com a vinda de filhos, especialmente se em seu ventre fossem gerados descendentes do sexo masculino.

Conversando com representantes do Coletivo Feminista do IPUSP, foi possível perceber que algumas das futuras profissionais da psicologia veem em Freud um discurso falocêntrico que continua sendo obstinadamente repassado, ainda que hoje muitas de suas conceituações sejam consideradas machistas e gerem desconforto entre muitos alunos, sejam eles mulheres ou homens.

Para Bárbara Dias, uma das representantes do coletivo e aluna do IP, “existe um anacronismo quando se fala de Freud, porque se entende sua teoria como uma verdade absoluta”. Em sua opinião, “o discurso que foi tão importante na época dele, ainda que sejaimportante para a psicologia, hoje é antiquado”. Isso, entretanto, não significa prescindir da importância do autor. O que se busca salientar é que a evolução da psicanálise exige uma contestação e superação dos problemas de gênero que surgiram em suas teorizações.

Denise Harumi, outra representante do Coletivo Feminista do IPUSP, cita as teorias de desenvolvimento do ser humano para explicar o machismo incutido nas teorias psicanalíticas ainda tão estudadas hoje. “Primeiramente se reconhece a família tradicional como a perfeita, aquela em que os indivíduos têm o melhor desenvolvimento psíquico. O que foge ao padrão é um desvio de personalidade, déficit de inteligência, por exemplo”.

A eleição desse modelo familiar implica a delimitação bem definida dos papéis de homem e de mulher. Com isso, o padrão estipulado para o gênero feminino acaba por se resumir à ideia de que “mulher é a que cuida, é a mãe”, como conta Harumi. Mas a aluna se mostra otimista diante dos novos estudos, porque “vêm surgindo outras escolas mais recentes que não são apenas menos machistas como também mais preocupadas com uma crítica social, outras áreas que não só a clínica”. E o fato de vários pensadores atuais, conquanto tenham bebido da fonte freudiana, esenvolverem outras teorias e reforçarem uma visão de sociedade menos convencional, complementa esse avanço.

É preciso, contudo, tomar cuidado para não reduzirmos a psicanálise ao machismo, como se o profissional psicanalista fosse um desmerecedor das mulheres. Lucas Bulamah, pesquisador do IPUSP sobre o tema, reconhece que o discurso freudiano foi muito opressor em alguns aspectos. Mas vê como preocupante essa limitação reducionista que muitas vezes é feita sobre a psicanálise, visto que as teorias contemporâneas sobre gênero e

sexualidade, através de seus representantes mais proeminentes, trabalham em diálogo com a psicanálise. É necessário, portanto, modalizar o nosso ponto de vista e considerar tanto os progressos quando o conservadorismo da psicanálise.

Muitos estudos de Freud, embora inovadores em sua época, hoje são um tanto quanto obsoletos e não podem ser considerados como uma verdade universal. Porém, como explica o psicólogo e pesquisador, “temos que reconhecer que o discurso freudiano foi para muito além dele próprio, ao mesmo tempo em que esteve sujeito a restrições conceituais e linguísticas do tempo dele”.

Mandelbaum vê no discurso freudiano, para além da opressão e subjugação feminina, um início da possibilidade de dar voz às mulheres. Segundo ela, indiretamente, Freud estimulou que a mulher ousasse falar, externar, seus sentimentos, angústias e desejos. Isso porque, quando Freud e Breuer começaram a atender as mulheres ditas histéricas, como técnica terapêutica eles “permitiram que a memória dos traumas reprimidos pudesse ser colocada para fora”, argumenta a professora.

Para ela, o tratamento psicanalítico pode ser visto “como uma prática subjetivante que tem o objetivo de que cada um de nós se aproprie de si mesmo, ampliando essa consciência de si”. Assim, uma das consequências desta abordagem é a sua contribuição para a conquista da voz pelas mulheres.

A chamada “clínica da histeria”, tão importante para o desenvolvimento da psicanálise, foi o resultado de um trabalho entre Freud e Breuer. Anna O., paciente de Breuer, diagnosticada como uma jovem histérica (e tida como estudo marco da psicanálise), esgotava-se com a cansativa obrigação de cuidar do pai, doente terminal. Em razão de seu esgotamento profundo, desenvolveu graves sintomas físicos. Breuer pôde atenuar o sofrimento da paciente – através do fluxo da palavra liberta dos confins da repressão – ao mesmo tempo que descobria a “cura pela palavra” propiciada pelas sessões.

A condição social das mulheres

Exemplos como o de Anna O. nos mostram que os estudos psicanalíticos de Freud (e Breuer) trouxeram contribuições aos movimentos de libertação da mulher. Elas puderam encontrar material de contestação sobre as funções sociais femininas, o que lhes permitiu transformar o seu sofrimento, antes silenciado, em “grito”. Apesar disso, essa constatação da nova condição feminina não eliminou suas responsabilidades como mãe, como esposa ou como cuidadora do lar. Por isso, ainda nos dias de hoje, é bastante comum ver mulheres em jornadas duplas ou até triplas de trabalho. Mesmo que tenham conquistado espaço no mercado de trabalho, muitas delas ainda são obrigadas a manter as antigas responsabilidades de cuidar da família.

Sobre este tema, Mandelbaum aponta que não há igualdade, pois a mulher “é extremamente demandada em termos do cuidado do lar”, além de ser “a ponte entre as políticas públicas nos campos da saúde, da educação, da assistência social e da família”. Este é ainda um aspecto predominante na sociedade brasileira: embora as novas relações e divisões de trabalho tenham se ampliado, em casa não é unanimidade que o homem tenha os mesmos deveres que as mulheres, e é evidente que a desigualdade de gênero se inicia no próprio lar.

Briga de marido e mulher

O espaço que as mulheres conquistaram desde o começo da luta feminista não nos permite ainda afirmar que seus objetivos foram conquistados e a igualdade alcançada. Além do fato de as mulheres ainda serem incumbidas das tarefas domésticas, o lar também pode ser o próprio palco da repressão, traduzida em agressão física, psicológica, sexual ou até mesmo em morte.

Segundo o “Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil”, de Julio Jacobo Waiselfisz, quase um terço desses homicídios acontece em ambientes domésticos. Mas, durante muito tempo, esse tipo de violência foi tratado como algo que não deveria vir a público, seguindo o famoso dito popular “em briga de marido e mulher, não se mete a colher”.

Entretanto, da mesma forma que existem situações de aparente apatia, que privilegiam quem pratica a violência, há também aquelas que são propulsoras de mudanças. Como é o caso de Maria da Penha. Depois de ser abusada em casa durante 23 anos de casamento, Maria sofreu duas tentativas de assassinato, incluindo uma série de tiros que a deixou paraplégica. Ela decidiu então recorrer à Justiça. Mesmo assim, a denúncia dos acontecimentos não foi suficiente para uma punição imediata ao marido, que só foi preso após 19 anos de julgamento. Essa demora para a deliberação da sentença definitiva contra o agressor motivou a lei específica, promulgada em 2006 que leva seu nome e busca dar respaldo e proteção às mulheres.

Como presas para o agressor

Nem todos os casos de violência contra a mulher, porém, são como os de Maria da Penha, que saiu de casa em busca de seus direitos. É comum, por exemplo, que mulheres aparentemente não se revoltem contra o seu agressor e/ou não busquem suporte legal. Muitas ainda encaram a situação da violência doméstica como algo natural, porque lhes foi incutida a ideia de que, sendo mulher, apanhar e sofrer abusos é algo possível e, se a violência se concretiza, possivelmente, a culpa é da vítima.

Pensando nisso e visando a compreender a dificuldade que as mulheres em situação de violência têm de abandonarem essas relações tóxicas, Raquel Younes, mestre pelo IPUSP, desenvolveu a pesquisa “A permanente vitimização de mulheres: compreensão psicodinâmica a partir de um estudo de caso”.

A pesquisadora explica que sempre se questionou sobre o motivo de inúmeras mulheres em situação de violência não procurarem ajuda e não conseguirem sair dessa condição. Para ela, é perigoso considerar a mulher apenas como vítima ou culpada, porque as relações humanas transcendem essa simples ategorização. “Quando se trata de um assunto tão complexo, se adotamos uma posição maniqueísta (de um lado a vítima e de outro o agressor) estamos abordando a questão de forma simplista e superficial”, afirma.

A linha de pesquisa de Younes segue a teoria da agressividade de Winnicott e conclui que a impossibilidade de algumas mulheres abandonarem relações violentas está relacionada à não-integração da agressividade, que, para Winnicott, funciona como o motor da vida. Sem poderem integrar esse aspecto fundamental da existência humana em si mesmas, elas o projetam no outro – em geral, seu agressor –, pois essa é a única maneira de elas se sentirem inteiras e vivas. Dessa forma, elas não abandonam essas relações violentas porque não conseguem, e nã oporque não querem.

A linha de pesquisa de Younes segue a teoria da agressividade de Winnicott e conclui que a impossibilidade de algumas mulheres abandonarem relações violentas está relacionada à não-integração da agressividade, que, para Winnicott, funciona como o motor da vida. Sem poderem integrar esse aspecto fundamental da existência humana em si mesmas, elas o projetam no outro – em geral, seu agressor –, pois essa é a única maneira de elas se sentirem inteiras e vivas. Dessa forma, elas não abandonam essas relações violentas porque não conseguem, e nã oporque não querem.

Para a também pesquisadora do IP Marta Quaglia Cerruti, é preciso tomar cuidado com uma ideia latente de vitimização da mulher. Isso porque uma polarização entre sexos, que ela chama de lógica binária de opostos, entre vítima fraca e agressor forte, “acaba por perpetuar aquilo que visa combater: a visão da mulher como um ser fraco e vulnerável, que necessita de proteção”, alega.

Em sua dissertação de mestrado, intitulada “Bate-se em uma mulher: impasses da vitimização”, a análise sobre a violência sofrida pelas mulheres considera as vicissitudes que perpassam a vida das vítimas. Essa investigação encontra seu ponto crítico num aspecto pouco questionado. “Tal dificuldade pode ser fruto de um projeto político pautado na generalização de um traço por demais abrangente: a opressão”, salienta Cerruti.

Dessa forma, o que é proposto pela pesquisadora é que, ao mesmo tempo em que se busca entender a problemática da opressão, é necessário analisar a sua complexidade caso a caso, especialmente no que diz respeito à vida da mulher, que não pode ser reduzida a um indivíduo oprimido e incapaz. Assim, é preciso fazer um trabalho intenso e elaborado para que as violentadas consigam sair definitivamente dessa condição de vítima.

Em resumo, Younes e Cerruti concordam que a ideia simplista que se tem sobre a opressão faz com que a mulher se estabeleça na condição de vítima, como se isso, e nada mais, a norteasse na vida, o que contribui para a manutenção da posição de objeto a que a mulher comumente fica subjugada. Falando sobre essa condição, Cerruti nos alerta para o fato de que mesmo que a mulher consiga se separar do marido violento, é grande o risco de ela procurar outro homem com as mesmas características. Por isso, a pesquisadora defende que “a mulher se aproprie de sua história e escolhas, entendendo de que maneira se viu implicada numa relação assim para, dessa maneira, construir ferramentas que possam vir a prevenir danos futuros”. Para tanto, é preciso um acompanhamento para que ela seja capaz de sair desse ciclo vicioso e prejudicial. “Ela precisa ser concebida como um ser humano com uma história, com sentimentos, com recursos internos e com possibilidades, sendo uma delas não mais estar perto de quem a agride”, finaliza Younes.

Um Não Cala à violência de gênero na universidade

Nos últimos anos, a USP ganhou destaque nas páginas dos grandes jornais não só pelo mais concorrido dos vestibulares do país, mas também por um assunto tabu nas grandes universidades: os estupros em festas de alunos. Ainda que não haja evidências de que casos de estupro e assédio aconteçam com frequência, grande parte dos que ocorrem não chega ao conhecimento público, seja pela falta de denúncia, seja por acobertamento das autoridades.

Isto mudou em 2014, quando três vítimas de violência sexual denunciaram à Assembleia Legislativa de São Paulo os abusos sofridos em festas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Elas, que também são alunas, foram ouvidas pela Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais (CDH). Os abusos ocorreram em 2011, em festa nomeada de “Carecas do Bosque”.

Isto mudou em 2014, quando três vítimas de violência sexual denunciaram à Assembleia Legislativa de São Paulo os abusos sofridos em festas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Elas, que também são alunas, foram ouvidas pela Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais (CDH). Os abusos ocorreram em 2011, em festa nomeada de “Carecas do Bosque”.

Em 2015, novamente a FMUSP ganhou destaque nos jornais, mas dessa vez o único abusador teria sido um aluno que, ao final, foi apenas suspenso por “infrações disciplinares” e impedido de colar grau pela universidade, mas não foi julgado pelos seus crimes pela Justiça.

Outros casos ainda foram noticiados, como o de uma aluna da Faculdade de Economia e Administração (FEA), violentada na Praça do Relógio da USP durante período de recesso, além de perseguições com bilhetes anônimos que resultaram em tentativas de estupro a uma aluna da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas (FFLCH).

Diante das tentativas de silenciar a violência praticada contra as mulheres dentro da universidade, alguns coletivos feministas e grupos de amparo às vítimas foram criados, com o intuito de coibir a falta de punição aos agressores e erradicar a violência.

Dentre as ações e campanhas que vêm surgindo, em abril de 2015 professoras da Faculdade de Medicina da USP – palco de episódios de assédio e estupros – criaram uma rede que acabou sendo abraçada por professoras e pesquisadoras dos demais cursos da USP e que agora conta com o apoio de funcionárias e alunas: a Rede de Professoras e Pesquisadoras pelo fim da violência sexual e de gênero na USP – Rede Não Cala USP.

A iniciativa representa um modo de dizer que as mulheres não se calam, não consentem e não aceitam a violência sexual e de gênero presente nos campi. Seu funcionamento é uma resposta à “ineficiência dos mecanismos de apuração e punição dos casos e à falta de proteção às vítimas”, segundo consta no manifesto da rede, composta por mais de 200 mulheres de 23 unidades da USP.

A Rede Não Cala é independente, autônoma e autossustentada, não tem vínculo de dependência nem mesmo com o Escritório USP Mulheres, vinculado ao HeForShe, programa da ONU de combate à violência de gênero, ainda que sua temática e ideias tenham pontos em comum. A Rede prevê ações de educação e sensibilização sobre a situação de violência sexual e de gênero na USP; organizar formas de acolhimento e incentivo à criação de uma rede de solidariedade; além de uma efetiva contribuição para o aperfeiçoamento dos regulamentos institucionais, que devem responsabilizar agressores e eliminar a violência do espaço público e coletivo que é a universidade.

Em seu manifesto, a Rede reconhece que essa não é uma tarefa fácil, mas que exige uma ação urgente: “a construção de um ambiente democrático, que não tolere violências e abusos sexuais e de gênero, é também responsabilidade de todos os membros da Universidade: docentes, funcionários e estudantes”.

A construção de um ambiente democrático,

que não tolere violências e abusos sexuais e de gênero,

é também responsabilidade de todos

os membros da Universidade

Segundo Adriana Marcondes Machado, Profa. Dra. do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade do IPUSP e membro da Rede, para o ano de 2016, a Rede Não Cala “desenvolverá o acolhimento de maneira mais articulada, manterá o trabalho e conversa com alunos e alunas no sentido da conscientização sobre a produção da violência sexual e de gênero no cotidiano da universidade e apliará ações de enfrentamento à violência sexual e de gênero e ao assédio sexual”. Para viabilizar esse intenso trabalho, a professora conta que são realizados encontros mensais em que são discutidos os encaminhamentos das ações e as situações que chegam as conhecimento da Rede.

Para a Rede Não Cala, o reconhecimento da violência e a discussão aberta sobre os problemas de gênero na universidade são o “início da construção de uma realidade acadêmica que respeite plenamente os direitos humanos”.

As dificuldades do “grito”

Na sociedade, considerar a dificuldade que a mulher agredida tem em denunciar os abusos sofridos ainda se faz importante. Mesmo assim, continuam sendo comuns julgamentos como “Mas por que não denuncia?”, “Como ainda vive com o agressor?”, “Por que não procura ajuda?”.

Essa “escolha” por manter o segredo e não recorrer a nenhuma instância legal não deve ser entendida como omissão, porque este comportamento está relacionado a diversas variantes psicológicas. A vergonha do corpo lesado, o medo da exposição ou mesmo a insegurança diante da possibilidade de julgamento e absolvição do agressor, seguida por uma possível retaliação praticada contra a delatora, são questões que rondam constantemente a mente da vítima.

Em 2014, uma pesquisa realizada e divulgada pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – apresentou dados que denunciam uma realidade desesperançosa. Segundo os dados levantados, 26% dos entrevistados consideram que “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. Outro dado mostra que para 58,5% dos brasileiros, “se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros”. E 65,1% dos entrevistados concordam parcial ou totalmente que “mulher que é agredida econtinua com o parceiro gosta de apanhar”.

A pesquisa mostra que a ideia de que “a culpa é da vítima” ou que “ela provocou” perpassa o imaginário da sociedade brasileira como um todo. Essas opiniões também mostram o quanto a violência é vista de forma unilateral, sendo a vítima, antes de tudo, a motivadora da situação. Para Luciana Ferreira Chagas, pesquisadora do tema pelo IPUSP, a ideia de escolha pelo segredo em casos de violência doméstica pode atuar como “um mecanismo inconsciente, em que o sujeito repete uma cena traumática como tentativa de dar conta de um conteúdo sem significação, algo sem inscrição”, o que ela detalha em sua dissertação de mestrado intitulada “Afinal, segredo de quê? Uma leitura metapsicológica da função do segredo na violência sexual e o atendimento em instituição de saúde”.

A psicóloga verificou clinicamente que há consequências psicológicas negativas nos casos de vítimas de abusos e agressões que guardam segredo. Por meio de uma investigação teórica sobre a violência e sobre o conceito de segredo encontrado nos estudos de Freud e Lacan, Chagas notou que, no artigo “As neuropsicoses de defesa”, Freud explica que o segredo é resultado de uma experiência recalcada, um evento tão traumático que se esconde no inconsciente e pode retornar como sintomas corporais e sofrimento psíquico.

A pesquisadora relata que quem quer que passe por um acontecimento traumático pode gozar de boa saúde mental até a “ocorrência de incompatibilidade em sua vida representativa”. Isso significa que quando o ego se confronta com uma experiência, uma representação ou um sentimento que suscita nele um afeto aflitivo, o sujeito “decide” esquecê-lo. Essa defesa se dá, segundo Chagas, porque o eu “não

confia em sua capacidade de resolver a contradição entre a representação incompatível e seu eu, por meio da atividade do pensamento”.

Chagas, então, conclui que o segredo não seja propriamente o fato de a vítima manter oculta “a experiência da violência sexual, vivida ou fantasiada”. O segredo seria “a própria fantasia”, seria “o segredo do ‘ser mulher’”, que diz respeito à “sua própria fantasia fundamental, ao seu modo singular de gozo”. Consequentemente, isso significa que a escolha pelo silêncio não é uma forma de ignorar o ocorrido ou a vergonha do sofrido, ou mesmo uma forma de compactuar com o crime. A escolha pelo silêncio é “um modo de auto-preservação, uma forma de manter intacta uma fantasia íntima que se tem e que, brutalmente, foi destruída”, ao ser convertida em ato. E a possibilidade de escolher dar voz a esse segredo oculto só é possível com o tempo, aliado ao apoio e a um processo pessoal, com o intuito de se aprender a lidar com o que se sofreu e seguir em frente.

A boca no trombone

As dificuldades e os dilemas enfrentados pela vítima de um trauma como a violência de gênero trazem consequências para a constituição de sua subjetividade. O medo, da exposição ou de represálias, continua representando o maior inimigo de uma ação de denúncia mais efetiva.

A compreensível inibição de tantas mulheres que apresentam a dificuldade em lidar com os abusos e violências sofridao se deve à necessidade do desenvolvimento de mais ações de amparo voltadas a elas, vítimas de um sistemático desrespeito. Por isso, há urgência em se educar culturalmente as mulheres para que elas tomem conhecimento dos benefícios sociais promovidos pela ação generalizada de trazer a público as agressões e os abusos praticados contra o seu gênero.

O problema se dá no que se relaciona às ações implementadas no cotidiano que acabam por nada fazer para combater e punir o machismo diário. Com isso, é natural que elas, acostumadas a esse modus operandi da sociedade brasileira, sintam vergonha do assédio, dos abusos e da violência. Para complementar a situação, essa vergonha, na maioria das vezes, ainda vem acompanhada de um dilacerante sentimento de culpa. Mas por que culpa, se o mal não foi praticado por elas?

Pensando nisso, iniciativas na internet surgiram recentemente para combater esse sentimento, dando espaço para as mulheres retratarem suas histórias e verem que, afinal, elas não estão sozinhas. As hashtags #meuprimeiroassedio, #meuamigosecreto e#elesemprefala foram iniciativas feministas que despertaram enorme interesse nas redes sociais, trazendo à tona atitudes de machismo, encoberto ou explícito, e histórias de violência de gênero.

A primeira hashtag foi uma iniciativa da ONG Think Olga, que dava espaço para as mulheres retratarem suas primeiras experiências de abuso sexual. Não faltaram histórias chocantes. Muitos dos relatos, inclusive, estavam sendo compartilhados pela primeira vez, o que significa que aquelas pessoas estavam verbalizando sérios traumas, guardados por toda uma vida.

A outra tag, #meuamigosecreto, faz uma paródia da famosa brincadeira de fim de ano. Com essa ferramenta, meninas contaram histórias reais de machismo velado ou escancarado, opressão e contradição, das quais elas tinham conhecimento ou foram vítimas. Essas histórias suscitaram a identificação de mulheres das mais diferentes personalidades e um apoio coletivo e mútuo.

Por último, a campanha virtual veiculada por #elesemprefala buscou denunciar, também nas redes sociais, uma série de desculpas contadas por homens que tentam disfarçar suas atitudes machistas. A ideia de satirizar as justificativas masculinas teve início no dia primeiro de abril, “Dia da Mentira”, o que somou à crítica um tom de humor.

Em todo caso, esse tipo de campanha, mesmo que abra um canal de diálogo feminino, não traz proteção real às mulheres. Por razões como esta, a luta pela implementação de uma lei específica que defenda as mulheres é tão indispensável. Com este intuito, em março de 2015 foi sancionada a lei n. 13.104, conhecida como Lei do Feminicídio, que tipifica o crime violento contra a mulher como hediondo e, se acompanhado por especificidades que indicam a vulnerabilidade da vítima (tais como gravidez, menoridade, presença de filhos etc.), agrava a pena do agressor.

A USP acompanhou no ano passado a lamentável morte de uma de suas funcionárias, Geiza Aparecida Medeiros Martinez, de 44 anos, assassinada brutalmente pelo companheiro e abandonada numa estrada próxima à universidade. Geiza estava grávida e tornou-se mais uma vítima do feminicídio.

Se considerado o cenário brasileiro, as leis são ainda parcas e a justiça falha para os abusadores. Campanhas na internet e nas universidades são algumas das poucas armas das mulheres para impor – muito mais do que a equidade dos gêneros – um basta na violência e no estado de mudez que as impede de gritar. Para elas, conquistar – com força e efetividade – a voz que sussurrou nos tempos de Freud é o primeiro passo para mudar em definitivo essa situação que, de tão irracional, reduz a humanidade à animalização.

Por Aryanna Oliveira, Sofia Mendes e Anátale Garcia

Colaboração de Tatiana Iwata

Edição e revisão por Islaine Maciel e Maria Isabel da Silva Leme

Clique nas imagens para folhear as revistas psico.usp