Por Pablo Alabarces

No es necesario leer ensayos académicos para percibir la presencia cotidiana del deporte en toda América Latina. Basta verificar el lugar que éste ocupa en los medios de comunicación, al ir más allá de las páginas de los medios especializados o los segmentos de noticias para ganar autonomía en las radios, diarios y canales de TV por cable enteramente dedicados a la transmisión de eventos o a comentarios sobre los detalles más minuciosos de la vida de los atletas. Dicha presencia también se manifiesta en las conversaciones cotidianas y en la captación de públicos en los estadios, y no sólo el masculino, destinatario tradicionalmente privilegiado de la práctica y del espectáculo. Una mirada más atenta detecta también, en el escenario deportivo latinoamericano, fenómenos crecientes de articulación de identidades poderosas, desde el ámbito local hasta el ámbito regional o nacional: ser aficionado, hincha o torcedor de un equipo de fútbol o de béisbol desplaza otros mecanismos de identificación hasta transformarse en un factor central en la constitución de la subjetividad contemporánea. El deporte latinoamericano es actualmente un gran socializador; es la alfabetización inicial de miles de niños, que deletrean con más facilidad el nombre de Ronaldo que el de Tiradentes o Bolívar.

No es posible dar cuenta de semejante fenómeno solamente por una supuesta influencia de los medios de comunicación. La relación de causalidad es más compleja: un razonamiento lineal impediría, por ejemplo, que se comprendiera por qué se desarrolló una cultura deportiva de masas en torno al béisbol en Yucatán –al menos, antes del surgimiento de una prensa popular–, en una población en su mayoría analfabeta, en la década de 1920. El deporte –a partir de una lectura profunda de su historia y de sus articulaciones– permite entender algunos de los fenómenos cruciales del análisis cultural contemporáneo: la constitución de identidades actuales y el papel de los medios de comunicación en ese proceso; el lugar del cuerpo en la cultura de masas, especialmente entre las clases populares, pero también entre las clases media y alta; el papel de las figuras heroicas, que a su vez funcionan como modelos, y el peso de sus historias en el imaginario popular; la violencia ligada a la acción de aficionados fanáticos, intrínsecamente asociada a las transformaciones sociales recientes; y también, sin que esta clasificación agote sus posibilidades, los fenómenos de concentración oligopólica de los medios de comunicación, un mapa en el cual los deportes –y las industrias involucradas, como la de fabricación de equipos deportivos, la publicidad, el merchandising y el esponsoreo– tienen gran participación.

Sin embargo, producir este análisis exige una introducción histórica, porque, a pesar de su amplitud e importancia en la sociedad, el deporte no es un invento autóctono. Comprender los modos de apropiación y difusión de este fenómeno también ilustra las relaciones centro-periferia, nudo importante de la realidad sociocultural latinoamericana, por no hablar de su economía y de su política.

Una invención de la modernidad europea

A pesar de que el deporte es una práctica obviamente vinculada al juego –lo cual remite al espacio de la creatividad, de lo no mercantilizable, de lo aleatorio–, la distancia entre estos dos es importante. El deporte implica una serie de codificaciones sobre lo lúdico, que aparecen con la modernidad y el capitalismo industrial. Ese aspecto decisivo separa ambas esferas, hasta volverlas autónomas.

Consecuentemente, aunque el juego puede ser rastreado hasta lo más primitivo y arcaico del género humano –como pulsión lúdica–, el deporte es una invención de la modernidad europea, para ser más exactos, del capitalismo inglés de mediados del siglo XIX. En ese momento, con la codificación de diferentes juegos populares como el fútbol o el rugby y la regulación de las prácticas de la aristocracia –el box, por ejemplo–, el deporte aparece en las public schools inglesas. En poco tiempo se volvió no sólo un pasatiempo de las clases que disponían de tiempo libre, sino también un instrumento de ejercicio para el cuerpo y una preparación de las elites para la guerra. “En la historia del Imperio Británico, Inglaterra debe su soberanía a los deportes”, sostenía el reverendo J. E. C. Welldon, director de la Harrow School entre 1881 y 1895.

Las características que adquieren los deportes modernos son, pues:

1) secularismo: opuesto a la relación de los juegos antiguos con los rituales religiosos;

2) igualdad: el establecimiento de reglas que igualen a los competidores;

3) burocratización: la invención de instituciones reguladoras;

4) especialización: la concentración de quienes los practican en una sola especialidad;

5) racionalización: la introducción de técnicas específicas de entrenamiento y tácticas;

6) cuantificación: la introducción de mediciones, archivo y estadísticas;

7) obsesión con los récords, en tanto la cuantificación permite establecer continuamente barreras a superar.

Esas características estructurales diferencian los deportes modernos de las formas arcaicas de las competiciones físicas. Ni los Juegos Olímpicos de la Grecia antigua –recuperados míticamente en 1896, como forma de establecer una continuidad con una historia de la civilización europea– ni las prácticas de las poblaciones nativas americanas pueden ser catalogados como deportes. En este último caso, aunque existan ejemplos varios e interesantes, que algunas veces fueron invocados como eslabones de una pretendida continuidad, tales como el juego de pelota de las poblaciones mexicanas o cierta actividad similar al hockey entre los araucanos, se trata generalmente de prácticas lúdicas ligadas a rituales religiosos y comunitarios, y que sufrieron un corte abrupto con la conquista europea. Uno de los pocos casos en los que una práctica de cierto arcaísmo sobrevive actualmente, la capoeira brasileña –mezcla de arte marcial y danza vinculada a las tradiciones afrobrasileñas–, fue objeto de una codificación contemporánea, incluso con el objetivo de preservar su valor mítico y original.

Deportes, mercados e imperialismo

Es a partir del siglo XIX, por lo tanto, cuando es posible establecer el origen de los deportes modernos. Nacen, básicamente, en la Inglaterra industrial, y luego en los Estados Unidos, que surgían como potencia alternativa hacia fines del mismo siglo: si el críquet, el fútbol, el rugby, el ciclismo, el box y la esgrima, entre otros, fueron codificados por los británicos, el béisbol, el voleibol y el básquet fueron invenciones norteamericanas. Y su difusión global acompañó la construcción de los mercados mundiales y de los imperios coloniales.

El mecanismo difusor implicaba simultáneamente dos agentes. El primero de éstos, los administradores coloniales o las burguesías empresariales, que difundían sus prácticas entre los residentes británicos o norteamericanos locales (tanto en las colonias efectivas como en las colonias económicas), en particular a través de las escuelas de las comunidades anglosajonas, para ser pronto imitadas por las elites locales. El segundo, los obreros o empleados de los transportes –básicamente, la red ferroviaria y los barcos–, que, influenciados por la rápida popularización y profesionalización de los deportes en sus países de origen, los practicaban en los puertos o en los lugares adonde llegaban las vías férreas. Esa duplicidad permitió una veloz expansión de las actividades deportivas en amplios sectores de la población local, simultáneamente, en las elites y en la clase media. Iba a ser necesario esperar hasta el siglo XX para asistir a su difusión entre las clases populares, carentes de tiempo libre para dichas actividades, lo cual exigiría cierta modernización de los regímenes laborales.

Esa expansión entre los sectores más pobres es lo que se definió como “procesos de popularización de los deportes”. En todos los casos, se describen las peculiares maneras como esas clases se apropiaron de un deporte, en algunos casos hasta alejando a las clases dominantes de su práctica (aunque la administración institucional y económica siguiera siendo un enclave de poder). Las razones, con variaciones nacionales y locales, se concentran en dos ejes. Por un lado, la igualdad que define al deporte moderno supone una fuerte preeminencia del imaginario democrático deportivo; la idea de que sólo el mérito garantizará el éxito diseña un espacio de ascenso social imposible de encontrar en el mundo sociopolítico del capitalismo. El deporte se transforma así en un lugar donde el débil puede vencer al poderoso –característica de importancia crucial a la hora de las competiciones internacionales entre países periféricos y centrales– y el pobre puede ascender socialmente con sus propias armas: habilidad corporal, esfuerzo y… picardía.

El segundo eje se vincula a la profesionalización, que viene a significar la retribución por un uso hasta entonces ilegítimo del tiempo libre, tornándolo legítimo y útil. Ello permite la construcción del deporte –antes reservado a los hijos de las elites– como espacio de incorporación y ascenso social de las clases populares.

En todo el mundo, esa expansión adquirió características diferentes. Como ocurrió en América Latina, la difusión de los deportes fue tributaria de la influencia predominante de uno o de otro imperio; al mismo tiempo, razones más complejas y a veces sorprendentes dieron como resultado la hegemonía de algún deporte en detrimento de otros. De esta forma, si el imperio británico difundió el críquet en sus colonias, la estrecha asociación de ese deporte con las elites vetó su popularización en América Latina, lo que sin embargo no fue obstáculo para transformarlo en un deporte popular en Asia y en Oceanía.

En el sur, el fútbol

La influencia británica marcó el deporte en la Argentina. Ya en 1806, durante las invasiones inglesas al Virreinato del Río de la Plata, se registró una partida de críquet entre los invasores. Algunos años más tardes, Thomas Hogg, dueño de una fábrica textil en Yorkshire, instalado en Buenos Aires, fundó un centro comercial, una biblioteca, un colegio y, en 1819, un club de críquet, todos británicos. En 1832, un grupo de jóvenes argentinos que retornaba de sus estudios en el extranjero creó su propio club de críquet. El hijo de Hogg, también llamado Thomas, fundó el Deadnought Swimming Club alrededor de 1860, y pasó a organizar competiciones en 1863. Tres años después, introdujo el squash en el país. En 1967, Thomas y su hermano James fundaron en la Buenos Aires Athletic Society que, el 30 de mayo del mismo año, organizó las primeras competencias deportivas en el país, en especial de fútbol, cuyos equipos para el primer partido en la Argentina, el 20 de junio, estuvieron liderados por los hermanos. Ambos también jugaron el primer partido de rugby, en el Buenos Aires Cricket Club, el 14 de mayo de 1874, así como el primer partido local de tenis, en 1880.

El impulso decisivo para el fútbol lo dio en 1884 el escocés Alexander Watson Hutton, al fundar la Buenos Aires English High School e introducir en el currículo escolar la práctica de deportes. Por su parte, el ferrocarril –totalmente en manos de capitales británicos– también colaboró: en 1891 se organizó la primera liga, creada por F. L. Wooley, miembro del Buenos Aires and Rosario Railway Athletic Club, un club deportivo vinculado a la empresa. Fue posible ver la conjunción de ambos factores en un partido realizado, en 1890, entre los obreros del Ferrocarril Nordeste Argentino y los estudiantes del Colegio Nacional de Santiago del Estero: ese encuentro también marcó el rápido crecimiento de la práctica del deporte por el territorio argentino. En 1893, producto de una alianza entre clubes y colegios británicos, se creó la Argentine Association Football League, que recién en 1905 tendría su nombre –y el registro de sus actas– escritos en español. Todo ese período estuvo dominado por los clubes y colegios de la colectividad, hasta que, en la década siguiente, empezó la hegemonía de los nuevos clubes de las clases medias criollas. Dichas asociaciones, a veces ligadas a la propiedad de la tierra –los nuevos “barrios” de Buenos Aires, o las pequeñas ciudades del interior– o a las empresas industriales, comerciales o de servicios, fueron los agentes de un intenso proceso de popularización de los deportes, que absorbería también a las clases populares y llevaría a la profesionalización, en 1931. A partir de ese momento, los clubes de elite abandonaron la práctica del fútbol para concentrarse en el rugby y, más tarde, en el hockey femenino, que durante décadas serían un símbolo de distinción de clase.

En Uruguay, el proceso fue similar: en 1842 surgió el Victoria Cricket Club y, en 1861, el Montevideo Cricket Club. Desde el comienzo de la difusión deportiva, el fútbol se reveló más popular que el críquet, y eso se afirmó en 1891, con la fundación del Central Uruguay Railway Cricket Club (luego llamado Peñarol de Montevideo); sus miembros, obviamente vinculados a la red ferroviaria, jugaban críquet en verano y fútbol en invierno, hasta que finalmente se concentraron en el segundo. En 1899 se creó el Club Nacional, para “arrancar el deporte de manos de los extranjeros”, como lo indica claramente su nombre. En 1900 se fundó la Uruguay Football Association. El proceso de popularización, similar al argentino, culminó cuando el fútbol uruguayo conquistó, en 1924 y 1928, las medallas de oro en las Olimpíadas de París y de Ámsterdam, respectivamente, y en 1930 la primera Copa del Mundo de Fútbol, disputada en Montevideo.

En Chile, el fútbol estuvo igualmente vinculado a la colonia británica: el primer club fue el Valparaíso F.C., fundado en 1889 por el inglés David Scott. En 1893 surgieron los tradicionales partidos entre Valparaíso y Santiago. También en ese año se jugó el primer partido internacional entre Chile y la Argentina (un modesto empate de 1 a 1), aunque tuviera poco de internacional: todos los jugadores eran británicos nativos o descendientes. En 1895 surgió la Football Association of Chile.

El negro brasileño entra a la cancha

En Brasil, el fútbol se difundió gracias a la acción de Charles Miller, un paulista de padres ingleses que en 1894 volvió al país luego de una década de estudios en Gran Bretaña: las estadías de los hijos de las elites latinoamericanas en las metrópolis británicas o norteamericanas fueron otro gran factor de difusión del deporte. La influencia de Miller fue decisiva para hacer que el São Paulo Athletic Club cambiara el críquet por el fútbol. A su vez, en Río de Janeiro, los británicos fundaron el Fluminense Football Club como reducto aristocrático.

La rápida difusión del nuevo deporte generó enormes conflictos en una sociedad que había abolido la esclavitud recién en 1888. Cuando los primeros jugadores procedentes de las clases populares –entre ellos, los atletas negros– comenzaron a destacarse, las disputas se exacerbaron. Los primeros en innovar fueron dos clubes cariocas. El Bangu, ligado a una fábrica textil, empezó a reclutar jugadores entre los operarios y aceptó a los primeros atletas negros, excluidos formalmente de los equipos por disposiciones de las instituciones reguladoras que querían demostrar el peso de una administración blanca y aristocrática resistente a la popularización. A su vez, el Vasco da Gama encabezó exitosamente la lucha por la profesionalización y consagró la incorporación de las clases populares al deporte. La creación del Flamengo fue también una respuesta a la exclusión de los negros y pobres: la identificación del club con los sectores populares permitió su expansión en toda la nación, pero también su estigmatización (las tribunas adversarias, por ejemplo, cantan, ante un gol a favor, “ela ela ela, silencio en la favela”).

Sin embargo, la democratización del fútbol brasileño permitió que la calidad de su juego mejorara rápidamente. El excelente desempeño en los campeonatos mundiales de 1934 y 1938 –con la actuación de estrellas como Domingos da Guia y Leônidas da Silva, ambos negros– consolidó dicho crecimiento. Alrededor de los años 50, el fútbol parecía ser el escenario perfecto para restituir una mítica democracia racial brasileña, celebrada por el periodista Mário Filho y por el antropólogo Gilberto Freyre, que en 1947 había prologado su libro O negro no futebol brasileiro. La derrota en la final de la Copa del Mundo de 1950 a manos de los uruguayos –liderados por un mulato, Obdulio Varela– implicó la reaparición de los estereotipos raciales, que hicieron recaer el fracaso en dos afrobrasileños: el arquero Barbosa y el zaguero Bigode. Finalmente, las victorias en los mundiales de 1958 –con la conducción de Didi y el estrellato del joven Pelé, ambos negros–, 1962 y 1970 hicieron desaparecer esos estigmas y, como contrapartida, consolidaron otro discurso mítico, que vincula la negritud con los desempeños corporales destacados, no sólo en el deporte, sino también en la danza y en la capoeira.

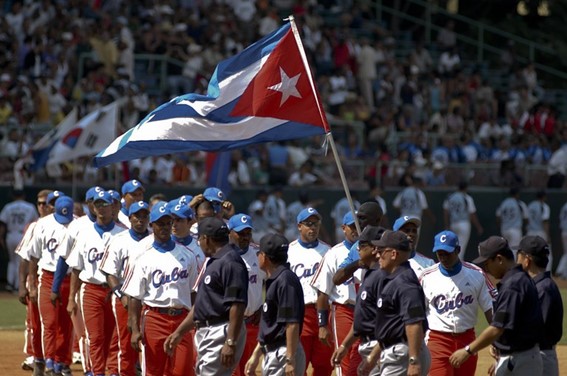

Béisbol en el Caribe

Si el fútbol predominó en Sudamérica, la mayor influencia norteamericana en el Caribe –tanto por la expansión de sus capitales financieros o industriales como por la política de ocupaciones, que hizo de la región un “patio trasero” de los Estados Unidos– implicó la hegemonía del béisbol. La relación imaginaria de los caribeños con el béisbol norteamericano se mide por la importancia de los jugadores hispanos en las Grandes Ligas yanquis: por ejemplo, Orestes “Minnie” Minoso (cubano), Roberto Clemente (puertorriqueño), Alfonso Carrasquel y Luis Aparicio (venezolanos), Juan Marichal (dominicano), Fernando Valenzuela (mexicano), entre muchos otros.

El primer foco del béisbol latino parece haber sido el de Cuba. La iniciativa habría surgido entre estudiantes cuando regresaron de sus estudios en las metrópolis. Un ejemplo es Nemesio Guilló, que introdujo el béisbol en La Habana en 1864. El primer partido documentado ocurrió en 1874, con la victoria del equipo La Habana contra uno de Matanzas. En 1878, Emilio Sabourín organizó la primera liga: la Béisbol Profesional Cubana.

Los primeros aficionados, procedentes de las clases altas criollas, fueron combatidos por las autoridades coloniales españolas, que preferían la gimnasia y, además, sospechaban que el deporte tenía implicancias políticas. Y así lo era: los nacionalistas de la elite buscaban en los Estados Unidos sus modelos deportivos y sus modelos políticos, además del financiamiento. Emilio Sabourín, el organizador de la primera liga cubana, traficaba armas para los insurgentes y financiaba la rebelión de José Martí. De él se decía que era devoto, por partes iguales, del “béisbol, de su familia y de su Patria”. Fue encarcelado en 1895 –el año en que los españoles prohibieron el béisbol en Cuba– y enviado a Ceuta, en el Marruecos español, donde murió en 1897.

El béisbol cubano ganó impulso cuando se estableció el protectorado norteamericano sobre la isla, después de la independencia. La liga amateur surgió en 1914, y la profesional en 1917. Dos jugadores cubanos blancos, Rafael Almeida y Armando Marsans, jugaron para los Cincinnati Reds en 1911. En 1922, un equipo entero, los Cuban Stars, participó de la Negro National League de los Estados Unidos. Muchos jugadores norteamericanos que no llegaban a acceder a las Ligas Mayores probaban suerte en la isla. El hecho de que la temporada cubana fuese en invierno y la de los Estados Unidos en verano aumentaba la posibilidad de intercambios. La “cláusula de reserva”, que impedía la libre contratación de jugadores y dominó el béisbol yanqui hasta los años 60, también hizo que muchos jugadores intentaran aumentar sus ingresos en la “liga de invierno”. Los negros, víctimas del racismo en su país, encontraban un atractivo adicional: la liga cubana les permitía vivir una integración real.

Seducción mexicana

En México hay registros del críquet desde 1827, pero hacia fines de siglo XIX el favoritismo de las clases altas pasó para el béisbol. Alrededor de 1890, las inversiones norteamericanas también prevalecían sobre las británicas. Así, los equipos generalmente estaban formados por empleados del comercio, los bancos y los ferrocarriles de capital norteamericano. Los partidos enfrentaban, por ejemplo, al Mexican Central con el Mexican Nacional, o, en un partido realizado en 1882, al National Baseball Club con el Telephone Company.

Los jugadores mexicanos aparecieron poco después. En 1886 está registrado un partido a beneficio del Corazón de Jesús. En 1895, un equipo nativo venció al American Baseball Club y al Cricket Club (con ingleses que “más o menos se atenían a las reglas americanas”, como testimoniaron las fuentes). En 1890, los cubanos introdujeron el deporte en Yucatán, a partir de la relación que la península tenía con la isla por el comercio de fibras vegetales. En 1892, la burguesía de Mérida fundó el Sporting Club. En 1905 nació una liga regional, alimentada por jugadores cubanos.

En 1904 se crearon dos ligas mexicanas: una amateur, para el verano, y otra semiprofesional, para el invierno. En 1907, el club El Record jugó –y perdió– contra el Chicago White Sox. Es claro que siempre se trataron de fenómenos de las clases altas. Luego de la Revolución, en 1920, el béisbol no sólo revivió, sino que se popularizó. Alrededor de 1924, la capital del país contaba con 56 equipos, ya tenía jugadores y público populares. En 1925 se creó una Liga Profesional. Todos esos esfuerzos estuvieron apoyados por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), que en 1932 declaró tener la “sagrada obligación” de fomentar el progreso físico, tanto como el económico y el social.

En los años 40, un millonario de Veracruz, Jorge Pasquel, llegó a la presidencia de la liga e impuso un gran desafío al béisbol norteamericano. Comenzó a seducir a los jugadores profesionales triplicando sus sueldos, así como los de los atletas de la Negro League: por ejemplo, el lanzador de los New York Giants, Tom Gorman. Los jugadores que pasaban a la liga mexicana sufrían sanciones de las Grandes Ligas yanquis, administradas por Albert Chandler, pero los sueldos eran imbatibles. Dicho intento fracasó alrededor de 1947, cuando Pasquel tuvo que disminuir sus costos. La política de seducción de la liga mexicana era inviable, sobre todo porque el mayor estadio del país tenía capacidad para sólo 22.000 espectadores y no había televisión para patrocinar el deporte.

Reducto de talentos

La República Dominicana terminó siendo el centro de gravedad del béisbol hispano. El deporte había sido introducido por los cubanos exiliados en la primera Guerra de la Independencia (1868-1878). Los fundadores de los dos primeros clubes dominicanos de béisbol, formados en 1891, fueron cubanos. En 1907 surgió el primer club plenamente dominicano, el Licey. En 1891 se jugó el primer partido interurbano (Licey contra San Pedro de Macorís), y en 1912 se disputó el primer campeonato. La ocupación norteamericana, de 1916 a 1924, difundió la práctica de este deporte. En 1922 y 1936, el Licey contrató al negro norteamericano Charles Dore como empresario. Sin embargo, la influencia cubana siguió siendo fundamental, razón por la cual los equipos continuaron contratando jugadores

de la isla. La presencia de atletas de Cuba fue tan grande que el Estrellas Orientales de San Pedro de Macorís se transformó en un equipo cubano, con la excepción de tan sólo tres jugadores locales.

Ante esa hegemonía, en 1937, el dictador Rafael Leónidas Trujillo disolvió los dos grandes equipos de la capital, el Licey y el Escogido, para formar el Dragones de Ciudad Trujillo, con ocho atletas afroamericanos, seis cubanos, un puertorriqueño y sólo un dominicano. El vaciamiento de los equipos negros yanquis fue de tal magnitud que llegó a interrumpir la Negro National League. Además, Trujillo amenazaba a los jugadores con el pelotón de fusilamiento si jugaban mal. Con semejante motivación, el dictador logró que su equipo ganara el campeonato de ese año; luego disolvió el béisbol profesional del país hasta 1951.

A partir de ese momento, el flujo se volvió unidireccional. Desde 1947, la integración racial del béisbol norteamericano había abierto las puertas para los jugadores afrodominicanos. La Revolución Cubana, a su vez, las cerró para el reclutamiento norteamericano, haciendo de la República Dominicana el principal semillero de talentos. En 1976, el Toronto Blue Jays instaló el primer campo de reclutamiento; alrededor de 1991, un tercio de los jugadores del equipo eran dominicanos. En 1989, había 15 “academias” regidas por franquicias norteamericanas. La más importante, el Campo Las Palmas, es propiedad del equipo Los Angeles Dodgers. A raíz del hecho de que 65 dominicanos jugaban en las Grandes Ligas, en los años 90 se afirmaba que Santo Domingo y San Pedro de Macorís eran, proporcionalmente, las más importantes fuentes mundiales de talentos del béisbol.

¿La Nación vencedora?

Además de este panorama sintético de la evolución de los grandes deportes nacionales latinoamericanos, existen muchas otras posibilidades deportivas, también vencedoras, en muchos casos, en el plano internacional. Son ejemplos de ello las victorias del argentino Juan Manuel Fangio, entre 1949 y 1958, en el automovilismo, repetidas treinta años después por el brasileño Ayrton Senna y también, aunque en menor grado, por los brasileños Emerson Fittipaldi y Nelson Piquet. Inicialmente, el automovilismo tuvo rasgos más democráticos en la Argentina, habiendo surgido en particular en los pueblos y pequeñas ciudades del interior, de manos de pequeños comerciantes o agricultores vinculados a la mecanización agrícola –el caso de Fangio, un modesto mecánico de pueblo–. Ese proceso se agotó en los años 60, cuando la tecnología necesaria para la alta competición internacional derivó en una selección económica “natural” –el caso de Senna, hijo de la poderosa burguesía paulista–. Sin embargo, el origen de clase de los grandes corredores de Fórmula 1 no impidió la gran popularidad de sus mayores ases: la muerte de Ayrton Senna, héroe nacional brasileño, fue una prueba en ese sentido.

Entre la serie de atletas vencedores no puede faltar una larga lista de boxeadores, desde el argentino Luis Ángel Firpo hasta el panameño Roberto “Mano de Piedra” Durán, pasando por Éder Jofre y una enorme cantidad de boxeadores latinoamericanos que alcanzaron títulos mundiales. La lista tiene un rasgo característico: los boxeadores son generalmente miembros de las clases populares de cada sociedad y describen, en su carrera, el clásico periplo del héroe –de la miseria a la fama–, trayectoria que incluye, casi inevitablemente, la caída al abismo: otra vez, la pobreza.

Pero también hay deportes vencedores de la elite, es decir, que sus procesos de popularización nunca alcanzaron las dimensiones del fútbol o del béisbol, limitándose sus prácticas a las clases media y alta. Un caso reciente es el tenis en la Argentina, Brasil y Chile, y eventualmente en Ecuador y Perú. El básquet tiene niveles importantes de popularidad en ciertos lugares –aparece más en las ciudades pequeñas, donde puede competir con la hegemonía del fútbol, por ejemplo–, y ha desarrollado una buena calidad en Brasil, la Argentina, Venezuela y Puerto Rico. Lo mismo ocurre con el voleibol, presente nuevamente en Brasil y también en Cuba: ambos son potencias mundiales. Algo parecido se dio con el voleibol femenino peruano en los años 60 y 70.

En el plano de los Juegos Olímpicos, el momento privilegiado de una cuantificación –el número de medallas conquistadas– que verifica los avances deportivos medidos por las naciones, el panorama es de menor importancia. En 1896, en las primeras olimpíadas modernas, hubo sólo un atleta latinoamericano, el chileno Luis Subercaseaux. La precoz modernización argentina le permitió competir, con algunas posibilidades, desde 1908 hasta finales de los años 50; a partir de la década siguiente, la hegemonía fue brasileña. Desde 1976 (Montreal), la preeminencia cubana fue indiscutible. En el caso de las mujeres, sería necesario esperar hasta 1948, cuando la argentina Noemí Simonetti ganó la medalla de plata en salto de longitud; en 1956, la chilena Marlene Ahrens recibió una medalla de plata en jabalina. La primera latinoamericana en conquistar una medalla de oro fue la cubana María Caridad Colón, en jabalina, veinte años más tarde. A partir de allí, las victorias femeninas siguieron siendo excepcionales, salvo en el caso cubano, que amplió los beneficios de sus políticas deportivas a los dos géneros.

Lo más interesante de ese proceso son sus consecuencias para el imaginario latinoamericano. El deporte se instituyó, a lo largo del siglo XX, como un espacio vicario, un lugar desde el que era posible llegar al éxito en un contexto de profunda desigualdad en la distribución de la riqueza. El hecho de que sus protagonistas más destacados, con las excepciones señaladas, fuesen actores provenientes de las clases populares –con jugadores de fútbol, de béisbol y boxeadores a la cabeza– ayudó a establecer historias a las que se podría denominar compensatorias: los héroes populares del deporte restituían una democratización imaginaria de lo público, aquello que la política negaba en forma sistemática. El caso del argentino Diego Armando Maradona es arquetípico. Durante casi dos décadas (entre 1978 y 1994), este atleta plebeyo condensó los significados nacionales argentinos de victoria, mientras su país se debatía entre dictaduras militares sangrientas, guerras perdidas, crisis económicas y neoconservadurismo radicalmente excluyente. De manera similar, la visibilidad de un Pelé o de un Ronaldo escondía la persistencia de la discriminación y el racismo brasileños.

Dichos mecanismos, aunque a veces presenten contradicciones, fueron rápidamente captados por las clases dominantes, que en general se mantuvieron alejadas de la práctica del fútbol, refugiándose en los deportes de elite. La acción de los Estados y de los medios de comunicación se inclinó –y aún se inclina– por destacar los éxitos provisorios como máximo horizonte de lo posible. Esto puede verse nítidamente en dos contextos dictatoriales: las victorias en el fútbol de Brasil en 1970 y de la Argentina en 1978, en ambos casos celebradas por sus respectivas dictaduras como éxitos nacionales y gubernamentales.

Alternativas: las políticas cubanas

El caso cubano muestra simultáneamente una continuidad y una divergencia en el cuadro presentado. En Cuba, el deporte profesional fue abolido en 1962, alegándose que “el profesionalismo es un fenómeno típico del capitalismo, en tanto explotación del individuo, y consecuentemente no tiene lugar en una sociedad socialista”. En 1961 se había creado el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), que se encargó de la organización y planificación del deporte. Entre otras cosas, esto llevó a que la práctica y la concurrencia a los eventos fuesen, desde entonces, absolutamente gratuitas. El deporte fue incorporado a otras instituciones sociales, además de, obviamente, a la escuela y la universidad, llegando a la fábrica, a las Fuerzas Armadas y también a la producción rural. El esquema se basa en una amplia tarea de incentivo a la base escolar, en la cual se produce un proceso de descubrimiento de talentos, que tiene como objetivo fundamental el éxito, el reconocimiento internacional y el prestigio de la Revolución.

Siguiendo el modelo llevado a cabo en la Unión Soviética a partir de los años 50 y puesto en práctica, consecuentemente, en la Europa oriental de la Guerra Fría, el éxito deportivo significaba poner en escena, en un escenario espectacularmente global como lo son las competencias internacionales, los beneficios del modo socialista de organización. Las consecuencias de esas políticas en Cuba fueron notorias. En los Juegos Panamericanos, este país pasó de las 20 medallas obtenidas en 1959 a 152 en 2003 (con un índice máximo de 275 en 1975, antes de la crisis del comunismo europeo). En los Juegos Olímpicos, saltó de una medalla en 1964 a 29 en 2000. La política de masas también produjo grandes estrellas individuales: Alberto Juantorena, Javier Sotomayor y Teófilo Stevenson. En este último caso, las historias heroicas alcanzaron su plenitud: no sólo se trataba de un boxeador, con la carga mítica del origen humilde, sino también de un héroe del socialismo. Stevenson, campeón olímpico imbatible de los pesos pesados, la máxima categoría del box mundial, rechazó sistemáticamente todas las tentaciones para profesionalizarse y competir fuera de Cuba, insistiendo en sus convicciones revolucionarias.

Hubo un intento de reproducción del modelo cubano en Nicaragua, a través de la creación del Instituto de Deportes –menos de dos meses después del triunfo de la Revolución Sandinista– y el establecimiento de centenares de Comités de Voluntarios Deportivos en todo el país, para desarrollar la práctica local y comunitaria. La caída del sandinismo provocó la cancelación de la experiencia, por lo cual no pudo comprobarse si la política cubana bastaba para conducir a la victoria deportiva.

Alternativas: el caso de Yucatán

El desarrollo del béisbol en la península mexicana de Yucatán, vinculado a una economía de enclave (por un lado, la producción de hilo sisal y, por otro, el peso de los norteamericanos), pero también a la fácil relación con Cuba por mar y al aislamiento por tierra, es un caso interesante para leer un pliegue político particular del deporte latinoamericano. En Yucatán había existido un renacimiento popular del béisbol en las primeras décadas del siglo XX, antes de su popularización en el Distrito Federal, fomentado por las elites locales. La llegada del gobierno de Salvador Alvarado a Yucatán, en 1915, trajo a esas tierras la Revolución Mexicana, y con ésta las reformas burguesas (por ejemplo, el fin de la esclavitud rural). Cuando, en 1918, Venustiano Carranza envió a Alvarado a otro destino, el Partido Socialista del Sureste, liderado por Felipe Carrillo Puerto –más radical aún que Alvarado–, surgió como hegemónico. Ello motivó persecuciones del gobierno federal de Carranza y el exilio de Carrillo Puerto. La llegada de los generales Obregón y Calles al poder, en 1920, permitió que en 1922 Carrillo Puerto ganara las elecciones locales. Entre 1922 y 1924, éste adoptó medidas revolucionarias, que aceleraron la reforma agraria. Su política movilizadora contó con el béisbol como eje: en toda la península de Yucatán, incluso en pequeños poblados, surgieron ligas en torno de las cuales se desarrollaban actividades políticas y culturales, que incluían a las poblaciones mayas y contribuían con el objetivo de integración social. Se distribuyeron US$ 20.000 en guantes, bates y bolas en las haciendas y comunidades. Durante un lapso de sólo dos semanas, en 1923, se crearon 47 nuevos equipos en el interior de Yucatán. Esto incluyó equipos con nombres mayas, como Tixcacaltuyu o Tacchubchen, o revolucionarios, como Soviet o Agrarista. En Mérida y Progreso, Carlos Marx enfrentaba a Emiliano Zapata, Máximo Gorki o Los Mártires de Chicago. El gobierno entregaba pases libres para los trenes, desde entonces estatales, a los jugadores y al público, o enviaba a la banda estatal de música a tocar en los pueblos más alejados, cuando había partidos importantes.

En enero de 1924, los hacendados de Yucatán apoyaron la revolución de De la Huerta contra Obregón, y aprovecharon la oportunidad para detener y ejecutar a Carrillo Puerto y a sus seguidores. El triunfo de las tropas de Obregón volvió a colocar al Partido Socialista en el poder, pero en su variante más reformista: los nuevos dirigentes recortaron los gastos en políticas sociales y redujeron su política deportiva. La domesticación del partido implicó la simultánea domesticación del béisbol, que disminuyó su extensión popular y tuvo que esperar más de treinta años para la construcción de un estadio adecuado. Una política radicalmente democratizante había demostrado el potencial del deporte como articulador de experiencias políticas y culturales, como movilizador y como metáfora de la inclusión y la ampliación de los derechos ciudadanos. El fin de esa política mostró que, en contextos conservadores, esa metáfora se transforma en pura retórica.

Contradicciones

Los deportes “importados” fueron incorporados por las elites latinoamericanas para la reproducción de los modos de vida y organización social de las potencias imperialistas; sin embargo, los mismos deportes pudieron transformarse en agentes anticolonialistas y antiimperialistas. Emilio Sabourín, revolucionario cubano apasionado por el béisbol, es un buen ejemplo. Los procesos de popularización que hubo en todo el continente, de manera disímil y con diferencias en los deportes hegemónicos en cada caso, permitieron que surgieran otras alternativas: por un lado, el gesto democrático del surgimiento de los héroes populares del deporte; por el otro, la difusión de las historias victoriosas que proponían, en el plano simbólico, una relevancia –imaginaria– de las siempre injustas condiciones de vida en las sociedades latinoamericanas.

La situación actual revela la persistencia de esas contradicciones, agravadas por la maximización del espectáculo deportivo global, como mercancía privilegiada de los medios de comunicación. En ese contexto, la producción de héroes populares se vuelve un argumento mediático, un guión prefabricado. A pesar de la importancia que “los héroes deportivos” tuvieron en la historia del deporte “inclusivo”, en la actualidad se asiste al modelo del star system, que transformó las épicas populares en anécdotas del jet set. De modelos populares y de ascenso social, las estrellas del deporte se transformaron en figuras efímeras, que duran lo que dura un programa de televisión.

El deporte latinoamericano acompañó históricamente las modernas gestas de inclusión de los ciudadanos, complementando y a veces contradiciendo el accionar estatal, creando la posibilidad de construcciones épicas en las cuales los actores populares aparecían como legítimos en los repertorios nacionales. Es posible comprobar cómo en los últimos años esto se volvió puro discurso, una operación meramente imaginaria, tan sólo un tópico publicitario. Un neonacionalismo de mercado, del cual la victoria futbolística de Costa Rica sobre los Estados Unidos, en 1990 o 2002, o la del tenista chileno Marcelo Ríos, hacia fines de los 90, permite el desarrollo de una retórica falsa, y tardíamente nacionalista.

Sin embargo, esos cambios no son una clausura definitiva. El deporte puede volver a transformarse en una posibilidad democrática inclusiva, pero sólo si los mecanismos de inclusión llegan a politizarse, entendiendo por política a la operación de restituir toda acción en un contexto de totalidad que le atribuya pleno sentido. Ello exige que la acción social –o sea, social y política– no sea un juego retórico, un simple juego de historias épicas. Para esto, es imprescindible superar el hecho de que el deporte ayudó a construir o a reforzar identidades locales tribalizadas, radicalizadas hasta la violencia (la oposición costa/sierra en Ecuador, por ejemplo, o puerto/interior en la Argentina). Y que, al mismo tiempo, el discurso deportivo periodístico se transformó en uno de los principales reproductores y difusores de los estereotipos nacionales excluyentes: locales, dentro de cada caso nacional, pero también internacionales, promoviendo las oposiciones nacionales balcanizadoras: Argentina/Brasil, Perú/Ecuador, Honduras/El Salvador (que en 1969 se enfrentaron en una guerra, caratulada como la guerra del fútbol) entre otras. Lamentablemente, no los únicos. Ni los últimos.

Conteúdo atualizado em 05/07/2017 19:49