Nesse episódio do podcast Fabulações da Família Brasileira conheceremos a história do velório de Margarida, que apresenta os ritos fúnebres praticados por grande parte da população brasileira, com seus vínculos a tradições populares e religiosas, e juntamente com outros ritos compartilha do espaço sacro das igrejas.

O ENGANO

Lucas Neiva da Silva

Papai conta que aconteceu o seguinte:

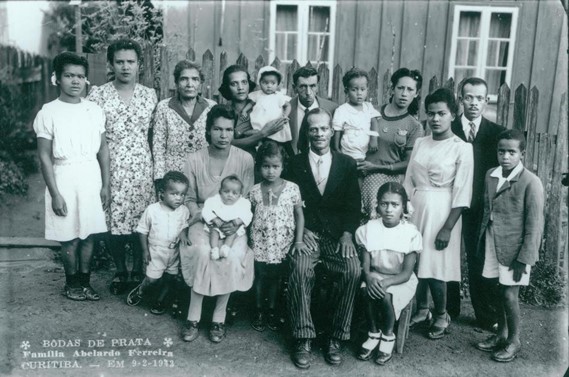

Num dia do verão de 1970, a chuva caía ininterrupta. Chuva do plantio de milho, de feijão, de abóbora. Chuva forte de fazer os caçadores mais impetuosos ficarem reclusos em casa e os homens da lida do campo também. E toda essa chuvarada levou a alma de Dona Margarida. Desligou-se desse mundo repentinamente. Logo, a má notícia se espalhou pela redondeza. Com isso, o povo foi chegando ao casebre onde se concentrava o singelo ato fúnebre. Gente chorando pelos cantos e Margarida indolente estirada no banco da sala. As mulheres, que aglomeravam na cozinha, sussurravam e diziam palavras de consolo e tentavam dizer muito mais coisas, mas as palavras lhes fugiam ligeiramente. Então, apenas choravam baixinho. Seus murmúrios somavam-se aos gemidos da lenha, que crepitava em contato com o fogo bravo por causa da umidade de muitos dias. Na varanda ao lado, ouvia-se o barulho dos martelos, dos pregos, das tábuas e dos serrotes. Os homens não falavam da finada. Estavam apressados para terminar o caixão e dar um novo lar à Margarida. E também a chuva dava mais assuntos. As cheias das várzeas, o feijão viçoso, flor do capim de maio; enfim, faziam maquinalmente o trabalho.

Feito esse trabalho e tendo cumprido todo o ritual, já no período da tarde, numa guinada ligeira e acostumada, ombros calejados de outros esquifes suspenderam o caixão improvisadamente artesanal e partiram em linha de frente na última peregrinação de Margarida, da forma mais confortável possível, rumo ao Cemitério, na cidadezinha mais próxima. Margarida descansa e confia totalmente nos amigos. Margaridas sacudiam-se num gesto desesperado e triste nos “canteiros sem fim” do jardim, num ato de devoção e gratidão pelas mãos caridosas que de quando em vez retirava as ervas daninhas e muito mais fazia. Órfãs estavam agora. A descida era íngreme, as pedras soltas e muito barro. Mas os pés calejados e firmes dão segurança à Margarida até o ponto do em que o caminhão esperava por eles. Ao chegarem nesse local, o caixão foi cuidadosamente ajeitado no centro da carroceria do automóvel, em volta a família e os amigos. Nem parecia uma viagem fúnebre. As lágrimas ficaram lá nas bordas do fogão. As mais resistentes até ao portãozinho do alpendre, somente. Agora, tratavam-se de agarrar as mãos onde se podia segurar. Barro, buracos, ziguezaguear frenético do caminhão, e Margarida calmamente apoiava as mãos amarelas de fumo de rolo no peito.

Porém, Margarida não ficaria isenta da última peça do destino. Este sempre aprontava com ela. Até já desconfiava daquela tranquilidade toda.

Chegam ao arraial no final da tarde, neste momento, já se ouvia o tilintar das poucas lojas fechando as suas portas em reverência ao cortejo fúnebre. Povo determinado que cuida dos seus até o fim, no mais o Deus e os santos ajeitam. “Não passem na igreja católica” foi a recomendação do viúvo que não descera a serra para o enterro sabe-se lá por quê. Mas o povo não cede a honraria. “Todo morto há de ser benzido! e padre não nega a bênção, não, gente”, disse o líder do cortejo. Em seguida, o sino da matriz badalou. “Escutem, o vigário já tá em prontidão, podemos ir lá”. E entre sinais da cruz e um abaixar tímido de chapéus entram pela igreja rapidamente rompendo o silêncio que antecede a um matrimônio. Olhos ansiosos para ver a noiva, mas deparam com um esquife. Chegam ao altar. O noivo, certamente, foi o que mais se desesperou. Saiu correndo porta a fora, maldizendo-se: “Oh! Indivíduo atingido por excremento fecal de abutre”. Se bem que não falou assim. Disse mesmo “sou cagado de urubu! Esperando minha noiva e chega um defunto”. Os olhos lutuosos ficam fixos no caixão, não interpretam a situação. Miúdas lágrimas começam a brotar novamente. “Melhor benzer esta filha de meu Deus, senão esta gente não sai daqui não” (assim entendeu o vigário). Três gotas mal jogadas de água benta. Margarida nem as sente. Mas, satisfeitos, pegam o caixão e partem para o cemitério. Agora sim. Almas leves e corações certos de serviço feito completo. É nossa gente!

(Não se sabe o que aconteceu com a cerimônia de casamento depois do ocorrido, pois meu pai já não estava lá mais. Penso que, certamente, foi o casamento mais comentado e divertido daquela vilazinha por muito tempo).

VEJA MAIS:

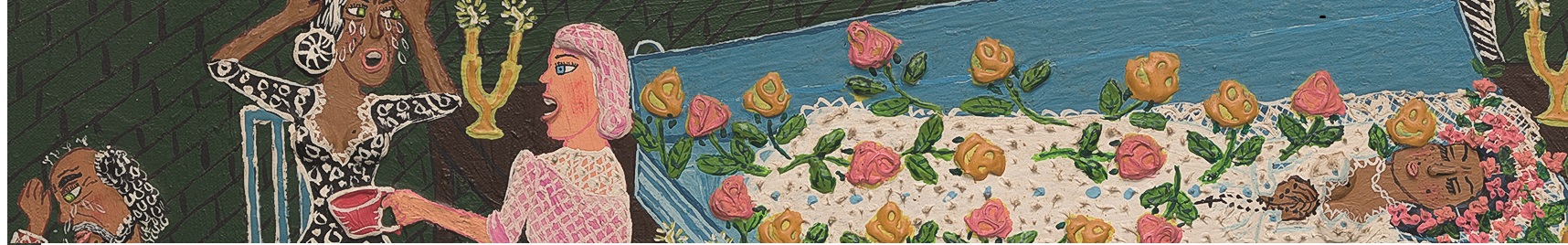

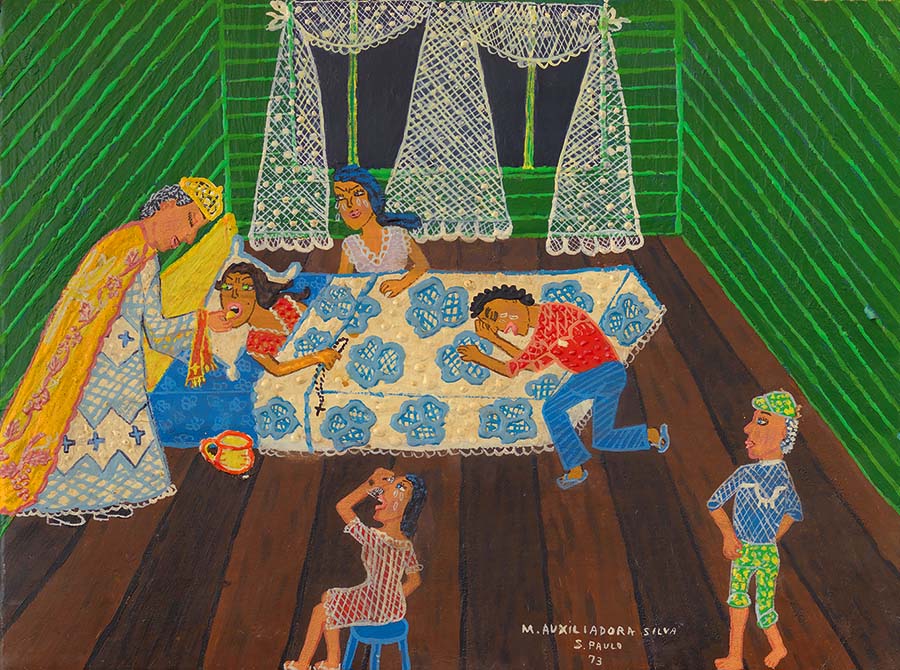

A artista autodidata mineira Maria Auxiliadora (1935-1979) retratou em suas obras festas, danças, ritos e danças afro-brasileiras e a morte. Depois de receber um diagnóstico de câncer, doença que eventualmente tirou sua vida, ela passou a fazer autorretratos em circunstâncias fúnebres e celestiais. Em “Velório da noiva” vemos uma cena que lembra “O engano”: trata-se de um velório aparentemente no interior do país, envolvendo toda uma comunidade, além de uma referência ao casamento. Chama a atenção seus traços que desconsideram as convenções de perspectiva, além das cores chamativas e os detalhes em alto-relevo.

No cinema, o tema da morte, em diferentes facetas, aparece em clássicos como “O sétimo selo”, “A falecida” e “Ensina-me a viver”. No japonês “A partida” (de Yōjirō Takita, 2008), a morte é retratada em seus rituais funerários a partir da figura do nōkanshi, pessoa responsável por limpar e acondicionar os corpos no caixão diante da família enlutada. Embora seja um rito importante para os vivos que sofrem a perda, paradoxalmente a profissão – e a morte, de modo geral – é estigmatizada no Japão por estar relacionada a uma ideia de impureza. Já no documentário brasileiro “Terra deu, terra come” (de Rodrigo Siqueira, 2010), acompanhamos um funeral no quilombo Quartel do Indaiá, em Diamantina, Minas Gerais. Ali, Pedro de Alexina tenta manter viva a tradição dos vissungos, cantos africanos usados no garimpo, em funerais e em outras atividades cotidianas. Os cantos funerários também se fazem presente na cena a seguir de “Bacurau” (de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, 2019), em que, assim como no conto “O engano”, a comunidade se reúne para se despedir de uma importante figura.

Okurubito – A Partida

Terra Deu, Terra Come

Bacurau

LEIA MAIS:

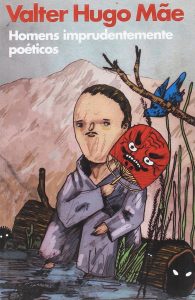

Essa é uma obra do Walter Hugo Mãe, na qual ele lida com a relação entre a vida e a morte de forma especialmente poética. O link leva a um trecho do livro, já diretamente em relação com nosso tema:

Homens Imprudentementes Poéticos

Homens Imprudentementes Poéticos

Neste ótimo artigo do graduando em ciências sociais Thiago Tavares, é-nos apresentado como o “bem morrer” se modificou desde a Idade Média até os dias atuais, mostrando como a morte foi progressivamente “desritualizada” pela ciência e pela ética burguesa.

Um Ritual de Passagem -Thiago Tavares

Em A morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, a referida ética burguesa em relação a morte é abordada através de um enredo inteligente, direto e ácido. Isso se nota logo na primeira cena, quando, ao receber a notícia da morte de Ivan Ilitch, seus colegas de trabalho se põem a pensar em qual deles substituirá sua posição e quanto ganhará com isso; além de ficarem felizes com o pensamento de que “antes ele do que eu”. Além de conciso, é um livro gostoso de ler por conta das reflexões que causa.

A Morte de Ivan Ilitch – Liev Tolstoi

OUÇA MAIS: