Por Francisco Alambert

El gran historiador mexicano Leopoldo Zea solía contar la siguiente historia. Durante una exposición de arte precolombino en la Ciudad de México, el poeta mexicano Octavio Paz acompañaba al ministro de Cultura de Francia, el escritor André Malraux, quien conmovido y asombrado por lo que veía, dijo que “ellos”, los europeos, tenían el arte griego, mientras que “nosotros”, los latinoamericanos, teníamos “aquello”, el vital arte anterior a la colonia. El poeta habría interrumpido entonces al ministro, y le habría contestado algo en estos términos: “No. Nosotros tenemos esto y los griegos”. En la encrucijada de esa historia se encuentra buena parte de la problemática sobre la construcción cultural y artística de América Latina, su identidad, sus problemas de origen y el punto de vista de los otros sobre toda esta cuestión.

Más que ser arrogante, la supuesta respuesta de Octavio Paz deja en claro la idea, sólo desarrollada en el siglo XX, de que las Américas son una extensión y una creación del capitalismo europeo en sus diversas fases expansionistas, y que también representan la consolidación de ese proceso. En el espejo de las Américas, el mundo europeo puede ver tanto el propio rostro como su contrario, del mismo modo que los americanos (del norte, del centro y del sur) también ven en el mundo occidental o europeo (el cual también integran), ora una imagen de su pasado, ora un deseo de futuro; ora una identidad expandida, ora una diferencia establecida.

Tal diferencia se verifica porque en el continente americano la cultura europea trasplantada –y naturalmente modificada en función de ese trasplante y de las nuevas condiciones en que fue integrada y construida– se unió a otras culturas igualmente transportadas. Pero también destruyó y violentó cuanto pudo a estas otras culturas, como la africana (por medio del esclavismo moderno, esa otra invención del capitalismo europeo), especialmente fuerte en Brasil y en Cuba, y las nativas, sobresalientes sobre todo en los países andinos y en México.

Como en todo lo demás, la historia del arte moderno y contemporáneo en América Latina es inseparable de la historia de Europa, de la cual es parte activa y medianamente dependiente. Hasta tal punto, que la historiadora Dawn Ades puede afirmar, con razón:

el purismo de la brasileña Tarsila do Amaral, el nativismo y los gauchos cubistas de Rafael Barradas (1890-1929), el nacionalismo de los paisajes plein air de José María Velasco (1840-1912) o el fuerte tratamiento intimista de las insólitas ceremonias del candombe africano de Pedro Figari (1861-1938) ponen al público europeo delante de un lenguaje que le es tanto familiar como totalmente desconocido.

Sin embargo, también se puede observar lo contrario, pues es igualmente verdadero que Jackson Pollock debe mucho a David Alfaro Siqueiros, Mark Rothko a Roberto Matta, Willem De Kooning a Wifredo Lam, y la obra de Adolph Gottlieb no puede ser comprendida independientemente de la de Joaquín Torres García (1874-1949). Hay a veces una comprensión meramente geográfica-cultural de lo que significa América Latina. Marta Traba concibió las regiones culturales del continente en una oposición (un tanto simplista, en verdad) entre países “abiertos” y “cerrados”.

La búsqueda de un yo latinoamericano

En gran parte, esa división entre países se fundamenta en la mayor o menor relación con la cultura indígena heredada. De ese modo, países como Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Guatemala, ampliamente marcados por la herencia nativa precolombina y resistentes a las influencias externas, estarían en una posición opuesta a las naciones abiertas del Cono Sur, como la Argentina, Chile y Uruguay, bajo la constante influencia extranjera. Estos tipos ideales, como cualquier tipología básica, sirven sólo para el inicio de la reflexión, pues si consideramos los casos de México y Brasil resultan claramente más problemáticos.

En el ejemplo mexicano, es evidente, como lo pone de relieve la anécdota de Leopoldo Zea, que tanto la presencia de la cultura nativa como la influencia constante de lo extranjero (y el uso creativo que ella puede proporcionar) se sucedieron en diversos períodos. En el caso brasileño, ocurre otro tanto, en la medida en que se trata de una nación de proporciones continentales, con una presencia histórica de centenares de grupos indígenas, a la cual se agregó la herencia de sucesivas levas de esclavos africanos e inmigrantes de todas partes del mundo.

Por otro lado, las cosas se complican aún más cuando se hace referencia al Caribe y gran parte de América Central. En el caso caribeño, la presencia y el tipo de colonización (u ocupación) europea crearon una circunstancia cultural específica que dificultó una relación cultural fuerte con el resto de América. En América Central, la producción cultural se vio presionada por la influencia mexicana y norteamericana, como en los casos de Puerto Rico y Panamá.

Cualquier clasificación que busque unificar la historia de países o regiones latinoamericanas se ve condenada a la crítica y a la insatisfacción. Pero también evitar este camino significa rehusarse a comprender y a evaluar las diferencias y las similitudes. De cualquier forma, un relevamiento, aunque siempre sea incompleto, es necesario, y en lo que aquí se presenta se destaca el arte producido en México, la Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia y Cuba, sobre todo si se considera el siglo XX.

En esos países, y en sus tradiciones, se encuentran con mayor vehemencia los temas que representan de forma abarcadora las problemáticas recurrentes de las artes modernas en las Américas: la relación conflictiva y creativa entre la influencia europea y la tradición precolombina (intensa en el caso mexicano y colombiano); la apropiación de los parámetros europeos y sus cambios (en el caso argentino y uruguayo); las concepciones y los desdoblamientos radicales y creativos del modernismo (especialmente significativos en Brasil y Venezuela); y el tema de la política y de la resistencia, sea ante el imperialismo norteamericano, sea por la disidencia o la tensión ante el comunismo (ambos, propios del caso cubano).

Todo esto habla de lo que diferencia a los países de América Latina. Pero hay también mucho que los iguala o identifica. El latinoamericano es, en su origen, el europeo al servicio de la expansión colonial capitalista, o es el otro trasplantado, integrado, esclavizado o masacrado por ese mismo proceso. Para el colono trasplantado y para el esclavo, América es un lugar extraño. Para los nativos del lugar, lo extraordinario viene del universo que la colonización impuso en su mundo.

Como explicó magistralmente el teórico del cine brasileño Paulo Emílio Salles Gomes, los latinoamericanos, sobre todo desde sus independencias, se colocan en la condición específica de aquellos a quienes, no siendo ni europeos ni americanos del norte, “y destituidos de cultura original”, nada les es “extranjero, y todo lo es. La penosa construcción de nosotros mismos se desarrolla en la dialéctica rarefacta entre el no ser y el ser otro”. En ese contexto, las artes visuales tuvieron y tienen un papel central. Su historia es una larga batalla en esa condición dependiente, que busca una identidad y una autonomía en igualdad de condiciones con sus antiguos (y nuevos) dominadores.

El arte aquí tratado, no de manera estrictamente cronológica, pues también se estructura en temas, es sobre todo el arte culto, o erudito. En esta visión panorámica no aparecen las gigantescas historias del arte precolombino, popular o indígena, salvo en rápidas referencias. Más que ofrecer un resumen del arte en el continente, el objetivo es buscar sus momentos decisivos, aquellos en que la relación tensa entre lo foráneo y lo interno, el extranjero y el nativo, pasa a ser genuinamente creativa, o sea, encamina una emancipación que debe ser entendida teniendo en cuenta el deseo de los latinoamericanos de tener su arte y tener como suyo el arte del mundo.

Colonias: continuidad y resistencia

Desde el siglo XVI, la estructura del proceso colonial, sobre todo en la América hispánica (pero también en Brasil, de forma diferente) fue establecida por un gobierno central, que desde España administraba una serie de virreinatos en las diversas provincias americanas. Aunque los representantes del colonizador fueron metropolitanos, la sociedad compuesta por españoles nacidos en América –los criollos–, se enriqueció bastante en diversos momentos, lo que fue decisivo en el proceso de la independencia. Aun así, la inmensa mayoría de la población estaba compuesta por nativos (llamados “indios” por los europeos), muchos de los cuales se volvieron católicos, aunque también preservaron o adaptaron la religión del colonizador a aspectos de sus creencias originales, constituyendo una extensa y diversa red de religiones mestizas y sincréticas.

Esa cultura generó un arte popular enorme y diverso, ya sea en la pintura, en la escultura o en las artes decorativas, en diferentes materiales y soportes. Desde temprano, por lo menos ya a fines del siglo XVII, tal configuración histórica empezó a crear la divisa que sintetizaba el deseo de una integración utópica, Nuestra América, expresión usada por primera vez, como contraste con Europa, por el poeta de Nueva Granada Hernando Domínguez Camargo (1606-1659).

Como ocurrió en la Europa medieval, ese arte popular diversificado convivía con el oficial, patrocinado y controlado por la Iglesia Católica, aunque existiese un arte educado y dirigido a temas laicos, a los retratos de la elite y a las efemérides locales. En gran parte, el arte colonial es el de los conquistadores, pues la conquista y la religión son inseparables. Hernán Cortés, a medida que avanzaba por el territorio mexicano, transformaba un antiguo templo en iglesia, donde celebraba una misa que justificase su emprendimiento. De esa estrategia resultaron las cerca de 70.000 iglesias que se extienden del norte al sur de la América Ibérica, casi siempre localizadas en el centro de las nuevas ciudades. Y, dentro de esas ciudades, sobre todo en las españolas, en sus conventos, iglesias, palacios o ricas residencias, predominaba la pintura. La gran y creciente influencia de los jesuitas, por ejemplo, coincidió con la introducción del barroco en la arquitectura y en las artes decorativas, estilo dominante desde mediados del siglo XVII hasta la mitad del siglo siguiente.

En el terreno del arte religioso, intensamente influenciado por las particularidades y mezclas locales, surgieron fuerzas artísticas como las que constituyeron las llamadas Escuela de Quito –en la que se destacaba una escultura original producida en esa región, que atrajo muchos religiosos provenientes de diferentes locales, además de España–, y la más conocida, Escuela Cuzqueña de Perú, en el siglo XVII, famosa por sus pinturas. En el caso peruano, los cuadros eran pintados en su mayoría por artistas anónimos, y en ellos se veían elementos tomados de la escuela barroca ibérica.

Las representaciones de la Virgen, producidas en Perú y en Bolivia, en las que generalmente se mostraba el retrato del donante, son ejemplos de un estilo en el que se adicionan elementos de las culturas precolombinas a las formas del arte sacro europeo. Entre éstas, se destaca La Virgen del Cerro, de Potosí –centro de la exploración económica colonial, con sus minas de plata, en Bolivia–. En la obra, las faldas de la virgen se metamorfosean en la montaña de plata, “asumiendo de esa forma la identidad de la Pachamama, la diosa de la tierra andina y de la creación”, como observó Dawn Ades. Durante mucho tiempo del período colonial, la mayor parte de la América española permaneció oculta a la mirada extranjera. No aconteció lo mismo en la extensión portuguesa que dio origen al inmenso territorio de Brasil.

Las peculiaridades, tanto de la metrópoli lusitana como de su proceso de colonización, dejaron el territorio colonial abierto a invasiones, como la francesa, en Río de Janeiro, aún en el siglo XVI. Pero fue entre 1630 y 1654 cuando una parte del nordeste brasileño estuvo ocupada por Holanda, ocasión en que el conde Mauricio de Nassau trajo varios artistas y científicos para que trazaran la cartografía de la tierra en litigio con los portugueses, entre ellos Franz Post y Albert Eckhout, cuyos paisajes y retratos son memorables. Post se especializó en paisajes rurales, mientras Eckhout pintó las naturalezas muertas y la flora tropical, y retrató los diferentes grupos étnicos locales (varias tribus indígenas, africanos, mulatos y cafuzos, mezcla de indio y negro) y escenas de costumbres. En el siglo siguiente, la misión al mando del portugués Alexandre Ferreira trajo a los dibujantes Joaquín José Codina y José Joaquín Freire. Sus retratos de tipos y costumbres son inéditos, desde que fueron tomados durante la invasión napoleónica en Portugal hasta el siglo XX.

El momento cumbre del barroco en Brasil

El arte y la arquitectura del barroco colonial en Brasil alcanzaron su punto más alto a fines del siglo XVIII e inicio del XIX con las pinturas de techo rococó de Manuel da Costa Ataíde y, sobre todo, con las estatuas de los profetas esculpidas por Antônio Francisco Lisboa. Mulato, descendiente de esclavos, sufría de una enfermedad degenerativa que le valió el sobrenombre por el que se le conoce, “Aleijadinho”. Su obra ganó notoriedad cuando fue descrita por el viajante francés Auguste de Saint-Hilaire, que visitó la ciudad de Congonhas do Campo, en 1818, y vio sus estatuas de los profetas. El redescubrimiento por los modernistas brasileños, en el inicio de la década de 1920, dio oportunidad al célebre ensayo de Mario de Andrade, en que veía al Aleijadinho como símbolo de lo que llamó “mulatismo”, una acción formal de artistas coloniales que “deforman sin sistematización posible la lección ultramarina”.

Además del Aleijadinho, el crítico menciona también artistas como Mestre Valentim y Caldas Barbosa. De hecho, se puede percibir en las esculturas de los profetas una especie de protesta por el clamor vindicativo allí representado, que modifica la forma rococó, un arte de la corte europea, aquí transformada en una expresión dramática y trágica, contraria al deleite cortesano, de ahí su extrema originalidad ante el modelo.

Otra forma peculiar de adaptación y resistencia de la estética barroca sudamericana se destacó en lo que se conoció como “barroco guaraní”, el arte y la arquitectura producidos en el territorio de las misiones jesuíticas. La asimilación del modelo europeo, en ese caso, creó un arte de visión interna coherente, despojada de grandilocuencia y sensualidad, que dejaba traslucir el gesto fuerte. Así, se adaptaron la tradición barroca y la dinámica expresiva a la expresión sintética formal indígena, concibiendo lo que ya fue llamado “arte mestizo” (lo mismo que Mario de Andrade decía respecto del Aleijadinho).

Las revueltas populares e indígenas que antecedieron a la independencia también dejaron su iconografía, que era, en muchos casos, perseguida y considerada subversiva. La más célebre de ellas, la insurrección de Tupac Amaru, en 1781, es un ejemplo. De él perduran dos retratos, uno de ellos pintado por el indio Simón Oblitas, de Cuzco. Efectivamente, las características del arte popular de ese período y los movimientos políticos que idealizaban el establecimiento de una monarquía inca demostraron la convivencia tensa entre la nación indígena y la estructura colonial. Las aspiraciones políticas de esa nación, sin embargo, fueron destruidas con la derrota de la insurrección de Tupac Amaru, transformando aquel arte combativo, ahora vencido, en “nostálgica reminiscencia”, según las palabras de la especialista Teresa Gisbert. Una reminiscencia que, en otra escala y estética, volvió en el inicio del siglo XX con el indigenismo.

Ese proceso de redefinición cultural de identidades y de interdependencias, que también era político, se acentuó especialmente a partir de la década de 1920. En ese período, artistas y escritores establecieron nuevos lenguajes y políticas de relaciones culturales, tanto con las vanguardias europeas como con el mosaico de identidades y particularidades del continente latinoamericano, especialmente en México, Brasil, la Argentina, Uruguay, Chile y Cuba. Esas nuevas directrices, según la historiadora Jacqueline Barnitz, tenían fuertes raíces en la historia del siglo XIX de esos países, cuando se iban tornando repúblicas emergentes.

El surgimiento del arte académico

Según la crítica e historiadora brasileña Aracy Amaral:

Sepultados o reprimidos los imperios y las culturas locales en este enorme territorio que hoy denominamos América Latina, los temas de la expresión plástica de la sociedad colonial eran importados de acuerdo con las necesidades de los colonizadores.

Ya en el contexto de las independencias, el siglo XIX presenció otra importación, bajo la forma historicista, cuya función fue la de construir una nueva imagen para las naciones en formación, instrumentando el arte, también en ese caso, “con un objetivo determinado, de arriba para abajo, en la pirámide social del poder”.

En ese momento despuntó el arte académico, iniciado en México en 1785 (casi cuarenta años antes de la independencia mexicana), cuando se fundó una academia real de arte, la Academia de San Carlos (la única establecida durante el período colonial). Los temas nacionales y patrióticos surgidos desde esa época se mezclaron con la influencia del neoclasicismo europeo, que sustituyó al barroco colonial en la mayoría de los países y llevó a otro nivel la mirada de los viajeros (o artistas-cronistas) y las relaciones entre la representación visual y la ciencia europea.

La Academia Real de San Carlos fue fundada por el escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá y por el pintor Rafael Jimeno y Planes, ambos españoles, lo que demuestra la presencia, siempre negada, de la influencia española en México antes de la Revolución de 1910 (España aun proporcionó el ejemplo para la fundación de la Academia de San Alejandro, en Cuba, y para el inicio de la educación artística en Haití, en la época de Henri Christophe).

Creada como una extensión de la Academia de San Fernando en Madrid, por lo tanto colonial, la Academia mexicana fue descrita por Humboldt como un espacio abierto y peculiarmente democrático, donde estudiantes de diferentes clases sociales se reunían (la enseñanza era gratuita) y trabajaban conjuntamente en un curso que duraba exigentes doce años. En 1825, en su primera fase, la Academia fue dirigida por Pedro Patiño Ixtolinque, descendiente de indios. Muchas de las ideas concebidas en la Academia acabaron favoreciendo el proceso de independencia de México. En 1855, el italiano Eugenio Landesio enseñó a pintar paisajes en ese curso.

Aun así, la sustitución de la cultura del barroco ibérico por las formas adaptadas del neoclasicismo permitió que emergiera un imaginario sobre las revoluciones de independencia latinoamericanas entre 1810 y 1822. Es el caso de Juan Lovera, excepcional retratista de las figuras prominentes de Venezuela que, en 1835 (época en que fue fundada la Academia de Caracas), pintó escenas de la independencia del país (en 1810 y 1811), con fuertes marcas neoclásicas.

Otro ejemplo se encuentra en las representaciones del héroe de la independencia, Simón Bolívar, retratado en 1857 por el pintor chileno Arayo Gómes, montando un caballo blanco, como si estuviera al borde de los Alpes (y no de los Andes), en una referencia al Napoleón cruzando los Alpes, de David. El gran retratista de Bolívar fue el peruano José Gil de Castro (1785-1841), conocido como El Mulato Gil, también hábil ingeniero y dibujante de mapas que acompañó a Bernardo O’Higgins en la lucha por la independencia de Chile. Sus retratos, como el de San Martín, posicionan a los héroes frontalmente, de manera rígida y lineal, destacando las insignias militares y utilizando largos textos por medio de un neoclasicismo adaptado, simple y festivo.

Sin embargo, en países donde no existían academias, como Colombia y Perú (que creó la suya en 1919, cuando surgía el modernismo en las Américas, o sea, el arte que era visceralmente contrario a las academias), se nota la presencia de herencias de la pintura colonial, como la de la escuela de Cuzco, aun en las pinturas que tratan de temas de la independencia.

El caso más dramático tal vez sea el de Paraguay, que, cercado por una sucesión de déspotas, fue devastado, entre 1864 y 1870, por la Guerra de la Triple Alianza –o Guerra del Paraguay, como a veces es nombrada en los países vencedores, Brasil, Argentina y Uruguay– y tuvo una vida artística igualmente asolada. Por otro lado, el enfrentamiento permitió la formación de una riquísima iconografía popular, que se difundió durante la guerra, sobre todo por los diarios, creando un “lenguaje estético que desarrolló argumentos propios y forjó una expresión peculiar”, según las palabras del crítico paraguayo Ticio Escobar. Eso constituyó uno de los fenómenos más significativos del grabado latinoamericano, por rememorar una expresión popular al margen de la estética oficial basada en la importación de los modelos neoclásicos.

Sólo en 1885 fue creado el Instituto Paraguayo y, en seguida, la Academia de Arte, dirigida por el italiano Héctor Da Ponte. La tradición del grabado se consolidó de tal manera en el país que, en 1957, el artista brasileño Lívio Abramo (1903-1992), residente en Paraguay, fundó el Taller de Grabado Julián de la Herrería, que formó toda una generación de grabadores, entre los cuales se destacaron Edith Jiménez y Olga Blinder, además del propio Abramo.

En México, los personajes de la independencia, el derrotado revolucionario padre Miguel Hidalgo o el criollo conservador Agustín de Iturbide (coronado emperador Agustín I) fueron tema de una serie de obras, muchas de ellas anónimas, de inspiración académica. Iturbide fue retratado por José María Vázquez y por José María Uriarte. Hidalgo recibió también representaciones populares. En el siglo siguiente, el muralista José Clemente Orozco (1883-1949) pintó un célebre retrato del padre derrotado, allí presentado tanto como figura de liberación del pueblo como, paradójicamente, de su opresión, situación un tanto semejante a la independencia misma, hecha en favor de los criollos y no del pueblo indígena.

Alrededor de la década de 1830, la mayor parte del subcontinente se encontraba en guerras, revueltas y tensiones, originadas en procesos de independencia, establecimiento de fronteras y luchas políticas internas. En esa condición, la vida intelectual entró en crisis de nuevas responsabilidades. Las artes plásticas, sin embargo, pudieron lucrar con ese contexto, ya que la demanda de retratos aseguró la supervivencia de muchos. Como dijo Ades,

si no hubo florecimiento, hubo, por lo menos, cierta reacción en las artes visuales a las emociones y al dramatismo y turbulencia de la vida política en América Latina durante la primera mitad del siglo XIX.

Los artistas viajeros del siglo XIX

La segunda academia de arte latinoamericano apareció en Brasil –Argentina sólo creó la suya con la llegada del siglo XX, y Perú en 1919–, a partir de 1816 con el arribo de la llamada “misión francesa”, que acentuaba la importancia de la cultura europea en los primeros años del siglo XIX. Para el rey portugués, que en un caso único se mudó para su colonia luego de la invasión bonapartista en Portugal, la “misión francesa” vino para civilizar la colonia, que ocupaba entonces el puesto político de la metrópoli.

Con la misión llegaron artistas neoclásicos, como los pintores Jean Baptiste Debret y Nicolas Antoine Taunay y el arquitecto Grandjean de Montigny, liderados por el crítico Joaquin Lebreton. Uno de los resultados de su permanencia en la corte brasileña fue la fundación de las escuelas de Bellas Artes. Bajo la influencia de los patrones neoclásicos europeos, esas instituciones orientaron las artes visuales a lo largo del siglo, no sin antes crear conflictos graves entre los artistas nuevos y liberales y los lusitanos, mucho más conservadores. En los grabados y acuarelas de Debret se encuentran algunas de las imágenes más preciosas para comprender la vida colonial, lo cotidiano del esclavismo, que generaron una forma plástica propia para la condición colonial brasileña. Según la tesis del crítico de arte e historiador Rodrigo Naves, el francés Debret fue, paradójicamente, el primer pintor “brasileño”, pues creó una forma plástica capaz de dar cuenta de la especificidad y de la diferencia de la cultura local ante los patrones europeos modernos.

Desde antes, pero sobre todo a partir de la fundación de las primeras academias de Bellas Artes, como la mexicana y la brasileña, América Latina vivió una tensión entre los modelos importados y el desciframiento de su paisaje y cultura. La prédica académica determinaba el privilegio de los acontecimientos históricos, de las referencias a la mitología grecorromana y de los temas bíblicos. Todas las condiciones materiales y culturales de las nuevas naciones latinoamericanas iban al encuentro de esos preceptos, tornándolos en gran medida ideas fuera de lugar (ni siquiera los clásicos desnudos podían, por cuestiones morales y religiosas, ser practicados en la mayoría de los países). Pero también esas ideas fueron adaptándose y transformándose en función de las nuevas condiciones.

En un primer momento, el imaginario de las artes practicadas en el nuevo continente fue presentado por extranjeros, que también vivían la tensión entre las formas heredadas y la nueva realidad que les surgía ante sus ojos. Se trataba de los artistas-cronistas o “viajeros”. El marco de esas misiones de artistas/científicos, a veces en grupo, a veces solitarios, imbuidos de la ideología de la Ilustración, fue la Expedición del español José Celestino Mutis, a las tierras de Nueva Granada (futura Colombia), en 1784, que produjo, en 33 años de trabajo, más de 5.000 obras. Se debe destacar que también artistas locales –indios ecuatorianos entrenados en la escuela de escultura de Quito– participaron de ese trabajo.

Al final del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, cerca de veinte expediciones llegaron a diferentes puntos del continente, interesadas en buscar conocimientos nuevos y participar del deseo de reparto del mundo poscolonial. La principal misión artística-exploratoria del período fue la del alemán Alexander von Humboldt, que entre 1799 y 1804 visitó Cuba, la región andina y México; compuso paisajes de todos los lugares y clasificó la fauna, la flora y la geografía de buena parte del continente. Su relato del viaje fue un éxito absoluto en Europa, tornándolo famoso y una especie de referencia para otros viajeros. Después de él, pasaron por Brasil la expedición rusa del barón Georg Langsdorff y la del príncipe germánico Maximilian Wied.

En 1805, Joseph Skinner publicó su álbum The Present State of Perú, con paisajes y escenas costumbristas, que mostraban indios en trajes provenientes de la mitología europea. En Cuba, Ramón de la Sagra, director de los jardines botánicos de La Habana, publicó un atlas y la Historia física de la Isla de Cuba en doce volúmenes. Claudio Gay lanzó en Chile (donde el artista francés vivió durante doce años), en 1854, los 24 volúmenes de la Historia física y política de Chile y un atlas formado por planchas litográficas en las que se representaban la fauna, los paisajes y descripciones detalladas de hábitos y costumbres.

De ese período, tal vez la actuación más significativa sea la del alemán Johann Moritz Rugendas. Instigado por Humboldt, Rugendas produjo más de 5.000 pinturas y dibujos entre 1821 y 1847, mientras vivía en México y en varios países de América del Sur. Pasó sus primeros dos años en Brasil, experiencia que publicó en su libro Voyage pittoresque dans le Brasil, de 1835. Allí centró su trabajo en el retrato de la naturaleza y del paisaje. Después de ocho años en Europa, retornó para viajar durante catorce años por México y Chile (donde vivió diez años), pasando también por la Argentina, Perú y Bolivia. En ese segundo viaje, su interés se centró en las costumbres y la vida de las personas.

De manera meticulosa, pero no necesariamente realista, muchos de esos artistas-científicos-viajantes se dedicaron a los paisajes, como el francés Jean-Louis Gros, que vivió en México entre 1832-1836 y pintó el Valle Central antes de José María Velasco. También en México, el inglés Daniel Thomas Egerton pintó vistas dramáticas del volcán Popocatepétl (y publicó, en 1840, el álbum Vistas de México), del mismo modo que Rugendas lo hizo con el paisaje de la ciudad chilena de Valparaíso. En Ecuador también trabajó Frederic Edwin Church, con sus pinturas de volcanes.

Del costumbrismo a las bases del muralismo

Ya en la Argentina, muchos de los artistas-cronistas se dedicaron al costumbrismo –género en el cual fueron retratadas costumbres locales en vez de los temas históricos o mitológicos típicos del arte académico europeo–, documentando la vida de los gauchos y la cotidianidad de las ciudades. De esa manera, Emeric Essex Vidal produjo dibujos y acuarelas publicadas en Ilustraciones pintorescas de Buenos Aires, en 1820. En ese costumbrismo muy pronto se originó la escuela nacionalista argentina, con sus escenas de heroísmo y batallas, en la que se destacaron los trabajos de Carlos Morel y García del Molino. En Colombia, después del período de la independencia, el ingeniero y geógrafo italiano Agustin Codazzi estuvo al frente de una expedición de pintores, científicos, cartógrafos y escritores –además de artistas locales–, que durante diez años se ocupó de trazar la cartografía de la geografía física y humana de la región.

Un caso particular fue el del antillano Camille Pissarro, nacido en la isla de Saint Thomas, conocido como el “padre” del impresionismo francés. Después de hacer los primeros estudios en Francia, Pissarro inició su carrera de pintor en Venezuela, retratando la naturaleza y las costumbres locales, así como lo hizo posteriormente en su isla natal antes de retornar definitivamente a Francia. Para muchos críticos, la luminosidad tropical fue decisiva para que artistas como Pissarro (y también Manet, que aun siendo marinero se admiró con la luz en Brasil) desarrollaran sus técnicas revolucionarias. Tal característica de los trópicos y sus fuerzas cinéticas fundamentaron las experiencias modernistas posteriores de artistas como los venezolanos Jesús Rafael Soto y Alejandro Otero.

Muchos de esos artistas extranjeros contribuyeron para que el género costumbrista se consolidase, con el reconocimiento, más allá del mero pintoresquismo, de las especificidades de la vida y de la cultura latinoamericanas. Del mismo modo, la vena satírica y las caricaturas de crítica social observadas en las obras del peruano Pancho Fierro, del cubano Víctor Patricio Landaluze o del colombiano Torres Méndez también son derivadas de la observación costumbrista. En 1828, Claudio Linati publicó, en Bruselas, su Costumbres civiles, militares y religiosas de México, donde consideraba un vasto repertorio de hábitos y costumbres, además de retratos de personajes históricos mexicanos de acuerdo con los ideales de la independencia.

Analizando la situación chilena, la crítica Marta Traba notó que el francés Raymond Monvoisin llegó a Chile en 1843, antes incluso de la fundación de la Academia de Pintura, en 1848, cuya dirección le cupo al principio al italiano Alessandro Cicarelli y después al alemán Ernest Kirchbach. Ellos y Anthony Smith, “el incansable observador de la Cordillera”, “fueron los primeros pintores chilenos”, repitiendo la “paradoja” brasileña de Debret.

En 1844, el inglés Frederick Catherwood, que viajó por las regiones de los mayas, publicó Vistas de los antiguos monumentos de América Central, Chiapas y Yucatán, en las que mostró ruinas históricas y escenas costumbristas. Dos años después, el pintor clasicista catalán Pelegrín Clavé llegó a México para reorganizar la Academia de San Carlos, marcando por algunas décadas la pintura mexicana con temas y retratos de influencia europea. Desde la década de 1850, sin embargo, los temas históricos clásicos europeos ya se veían enriquecidos, en toda América Latina, por otros tomados de la propia historia local. A esa escuela se opuso la pintura “antiacadémica” de Juan Cordero, con tendencias nacionales, que marcó el comienzo de la gran tradición plástica mexicana: los murales.

En 1851, Cordero presentó en la academia mexicana Colón ante los Reyes Católicos (en la misma época en que Víctor Meireles pintó Primera misa, idealizando la primera celebración católica en tierra brasileña). Para algunos historiadores, Cordero puede ser considerado un precursor del muralismo mexicano (por ejemplo, con su extraordinario mural en la escalinata de la Escuela Preparatoria, en la Ciudad de México, de 1874). Antes de eso, sin embargo, se destacó el pintor José María Estrada como gran retratista de elegancia serena, que elaboró una serie original de pinturas de niños. La escuela costumbrista fomentó también la obra del mexicano José Agustín Arrieta (1803-1874), cuyas tipicidades cotidianas formaron una verdadera iconografía de época. En la pintura mexicana de la segunda mitad del siglo XIX se destacaron también otros tres pintores: José María Velasco (1840-1912), Joaquín Clausell (1866-1935) y Julio Ruelas (1870-1907).

Velasco fue considerado un maestro por Diego Rivera, que dividía su trayectoria en tres momentos: el primero, académico-europeizante; el segundo, marcado por el impresionismo; y el período final, cuando el artista alcanzó independencia y visión propia. Velasco, que estudió y después enseñó en la Academia de San Carlos, se destacó como paisajista, además de ser buen retratista de ambientes antiguos y escenas contemporáneas.

Clausell fue también un paisajista dotado de una “intuición impresionista memorable”, según las palabras de Marta Traba. Con colorismo especial aliado a una rígida iconografía mexicana retrató los paisajes locales. Julio Ruelas estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes antes de pasar una temporada de estudios en Europa, donde se dejó influir por la obra del simbolista belga Félicien Rops. A partir de allí realizó una pintura que adaptaba creativamente influencias traídas del art nouveau o de aspectos alegóricos románticos, que cimentaron la adaptación mexicana del surrealismo y de su desdoblamiento en la fuerte tradición local muralista.

En las últimas décadas del siglo XIX, pintores mexicanos como Feliz Parra o Leandro Izaguirre privilegiaron los episodios sangrientos de la colonización, creando una fuerte idealización del pasado precolombino y de sus héroes y mitos. Saturnino Herrán (1887-1918) realizó impactantes pinturas de indios mexicanos, dotados de fuerza y dignidad. En los últimos años de su corta vida, Herrán empezó a elaborar murales, como Nuestros dioses, que no terminó y cuyo proyecto era retratar al indígena mexicano como el héroe de la nación.

El tema de los héroes nacionales y populares

Privados de un mercado de arte y de patrocinadores y coleccionistas, los artistas sobrevivieron a lo largo del siglo XIX básicamente haciendo retratos de la elite. El francés Carlos Pellegrini, residente en Buenos Aires y autor de centenas de retratos, es un buen ejemplo, así como Carlos Morel y Raymond Quinsac Monvoisin, que, más dedicados a las imágenes de costumbres, se destacaron por retratar las figuras de los gauchos.

El tema de la vida pampeana fue el motivo de gran parte de la producción argentina y uruguaya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, creando una mitología propia para el proceso de formación nacional de los dos países, bien definida en el poema épico de José Hernández, Martín Fierro (cuya primera parte fue publicada en 1872 y la segunda en 1879). El poema era una elegía de la vida libre en las praderas aisladas en el momento en que tales cualidades estaban por desaparecer. Los indígenas, especialmente en México, también fueron objeto de varias obras, tanto populares como académicas, ora idealizados como “salvajes buenos”, a veces presentados como parte de procesos de la mezcla de razas y, en algunas pinturas académicas, como víctimas de los colonizadores.

En ese mismo período, y aún con ese sentido, principalmente en la Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y México, los temas de los héroes nacionales y de las grandes batallas surgieron con fuerza, amparados por Estados que buscaban consolidarse. El uruguayo Juan Manuel Blanes, financiado por el gobierno de su país, creó grandes murales evocativos de los hechos heroicos e históricos, del mismo modo que los venezolanos Martín Tovar y Tovar y Arturo Michelena. Este último, uno de los más talentosos pintores del período, que vivió en París en la mitad de la década de 1880, pintó, en 1896, con realismo y un estilo suave, Miranda en la Carraca. En Perú, pintores como Ignacio Merino se dedicaron a temas apartados tanto de la historia española como del descubrimiento y de los acontecimientos coloniales.

El arte popular también dejó retratos de sus credos y de sus héroes, desde la producción anónima de exvotos hasta la larga tradición del arte popular poblano (de Puebla), en México, de José Agustín Arrieta, Hermenegildo Bustos (de la pequeña ciudad de Purisma de Rincón, que firmaba sus cuadros escribiendo en el reverso “Yo, indio de este pueblo”), Manuel Serrano (con sus escenas de interiores domésticos al estilo holandés) o José María Estrada (que ejecutó delicados exvotos). Las referencias populares, el costumbrismo y la pintura de estilo también influyeron el arte académico. En Brasil, por ejemplo, José Correia de Lima retrató la población negra, y, en el fin del siglo, un artista de extraño talento, Almeida Júnior, dio énfasis a las costumbres populares (como la figura del caipira, el hombre pobre y aislado del campo), que sirvió para una investigación rica, tanto en luz como en movimiento y realismo.

Si por un lado el fin de siglo vio renacer en México y en Perú, por ejemplo, un indigenismo de carácter exótico para el gusto europeo, por otro, en la Argentina, artistas como Reinaldo Giudici y Ernesto De la Cárcova pintaron escenas denunciando la pobreza urbana. Del mismo modo, los grabados satíricos populares, difundidos en los periódicos ilustrados, formaron una fuerte tradición en América Latina, especialmente en México, al punto de influir tanto a los muralistas del siglo XX como a la generación de grabadores que surgió con el Taller de Gráfica Popular, en 1937. En el pasaje del siglo XIX al XX, el gran nombre de ese arte satírico fue el mexicano José Guadalupe Posada (1852-1913).

Es interesante señalar, como recuerda Dawn Ades, que el punto de vista costumbrista, sobre todo el europeo (con su fascinación por tipos y ropas), marcó las primeras fotografías en América Latina, por ejemplo, en la forma carte de visite, bastante comunes en la mitad del siglo XIX. Por otro lado, muchas de esas primeras fotos documentales se escapaban de lo pintoresco y de lo exótico, pasándose a la denuncia y la crítica, de forma que, “hasta el surgimiento de los muralistas mexicanos y de los grabadores del siglo XX, no se encuadraban en los propósitos de las bellas artes”. Es el caso de las fotos que revelaban la opresión a los indios en Brasil o en la Patagonia. Ya a partir de la década de 1870, muchos fotógrafos registraron los procesos de modernización técnica, que fueron decisivos en el siglo siguiente.

En esa situación se encuadran el francés Marc Ferrez, que retrató las obras modernizadoras del emperador de Brasil, Don Pedro II (él mismo, además de ilustrado y patrono de las artes, un prolífico fotógrafo), y el brasileño Augusto Militão, que documentó la explosiva transformación urbana de la ciudad de São Paulo con la llegada del siglo XX. O sea, tanto en técnica como en tema, el contexto, las condiciones históricas de la modernidad estaban consolidándose.

Las vanguardias del siglo XX

Si el siglo XX, especialmente en su primera mitad, es el siglo de las vanguardias modernas y modernistas, su inicio puede marcarse con la profundización de la discusión sobre el indigenismo y el deseo americanista de corporizar la idea de Nuestra América. Esa acción se situó en el contexto de la política panamericanista de intervención de los Estados Unidos y de la guerra de Cuba, al final del siglo XIX, sobre todo con el cubano José Martí (1853-1895) y con el ensayo Ariel, del uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917), publicado en 1900.

Partiendo de la oposición entre dos tipos de sociedad, simbolizadas por las figuras shakespearianas de Calibán (materialista y utilitaria, vinculada a la tradición norteamericana) y Ariel (que definía el papel de una elite marcada por intereses espirituales y la búsqueda de las raíces culturales), Rodó comprendía que el Ariel latinoamericano, capaz de igualar y superar los patrones de la cultura europea, tendría que buscar su identidad y su destino en las raíces precolombinas, que identificaban el territorio antes de la ocupación colonial.

Esas ideas fueron decisivas para los desdoblamientos del arte mexicano después de la Revolución de 1910 y de gran parte del arte moderno en diversos puntos del continente. De un modo y de otro fue abierto el camino para las intenciones nativistas y nacionalistas en un nuevo sentido, en la búsqueda por la identidad, la “latinoamericanización”, el “mexicanismo”, la “argentinidad”. Del mismo modo, las ideas americanistas de crítica a la importación del pragmatismo norteamericano y su creencia en la técnica y en el progreso capitalista marcaron también a muchos pensadores y críticos de arte del continente. Marta Traba, por ejemplo, en su libro más famoso, Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, desarrolla tesis que podrían ser de Rodó, y critica, sobre todo, la afirmación ideológica de la tecnología tanto como la supremacía de determinadas vertientes contra la exclusión de otras.

El indigenismo como fenómeno cultural de emancipación tuvo una fuerte presencia también en Perú y en Guatemala, las regiones de las principales civilizaciones precoloniales (así como México).

En Perú, las ideas del indigenismo fueron profundizadas por la obra original de José Carlos Mariátegui (1894-1930), pensador marxista pionero en América Latina, que definió la vanguardia revolucionaria en el continente a partir del universo cultural (y político) de los campesinos. Mariátegui creó la revista Amauta (1926), que polarizó el “espíritu” (según su editorial en el primer número de la revista) de los que querían “crear un Perú nuevo, dentro del nuevo mundo”.

Ya en Guatemala, el escritor Miguel Ángel Asturias, sobre todo en su novela Hombres de maíz (1949), también se involucró, a partir del mito maya, con la necesidad de asumir la cultura indígena –orgánica, tradicional, pero también abierta a lo nuevo–, en oposición a la mera copia o a la imitación de las formas del desarrollo capitalista moderno. En términos de la dicotomía entre culturas “abiertas” y “cerradas” propuesta por Marta Traba, esa producción sería típica de esas culturas “cerradas”, herederas de fuertes tradiciones culturales y más resistentes (pero no totalmente contrarias) a la presencia europea.

En el sentido opuesto, la “abierta” Argentina, que no compartía la fuerte herencia de las civilizaciones nativas y que siempre recibió grandes levas de inmigrantes europeos y esclavos africanos (hasta cierto momento) –y que también exterminó gran parte de las culturas nativas que existieron en su territorio–, creó el mito de los gauchos, tal como en el poema-fundador Martín Fierro. Héroe individualista y solitario (cuyos orígenes se encuentran en la tradición oral popular), el gaucho también era aquel que combatía al indio, el incivilizado, aunque guardaba para sí el territorio, aun contra la civilización que defendía y de la cual un día participó.

Como bien resumió Edward Lucie-Smith,

aquí el paraíso perdido no es la sociedad precolombina antes de la llegada de los europeos, sino un patriarcado español conservador, obligado –por el deseo vehemente del progreso material– a faltar con la palabra dada a su gente.

Uno de los más conocidos pintores argentinos, contemporáneo de esas ideas, pero también considerablemente diferente, fue Antonio Berni. En su obra, nostálgica y dramática, que nunca abandonó la figuración, aparece la influencia de la pintura europea de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, así como del arte mexicano y del gusto por lo monumental. Sus pinturas, ilustraciones, grabados y murales muestran temas relacionados con el ambiente popular, tanto rural como urbano, presentando tipos y costumbres argentinas, sobre todo de los pobres, desvalidos e inmigrantes.

Las simientes modernistas

Las ideas originales, los manifiestos y las (re)interpretaciones de las explosiones modernistas atravesaron el continente en las primeras décadas del siglo XX. Los escritores, antes que los artistas plásticos, se colocaron en la vanguardia de esas cuestiones. Sus mayores expresiones fueron las ideas del poeta nicaragüense Rubén Darío (que vivió y trabajó en Chile, la Argentina, París y Madrid). Influido por los poetas modernos franceses, transfirió sus innovaciones a la lengua española, rompiendo con los cánones académicos y abriendo caminos para la renovación de la lengua y de la cultura.

Otro ejemplo significativo es la obra del escritor y teórico chileno Vicente Huidobro (1893-1948), cuyas ideas fueron sobresalientes, incluso para la vanguardia europea de comienzos de siglo, especialmente para el poeta francés Pierre Reverdy, con quien colaboró en la revista Nord-Sud, y para el joven Jorge Luis Borges, con quien se encontró en Madrid en 1918 (cuando crearon el “ultraísmo” e ideas que después resurgieron en el grupo Martín Fierro).

Huidobro lanzó el concepto de creacionismo, una forma poética basada en la plena inventividad. En su célebre manifiesto La creación pura: ensayo de estética (1925), proclamó un universo teórico particular en que el constructivismo “rígido” se encaminaba hacia una sensibilidad creadora y vivificante:

dejaremos de lado todo lo que es superfluo. En esta fase, todos los días surge un problema para resolver y la Inteligencia debe trabajar con tal ardor que la sensibilidad es relegada a segundo plano, como si fuera dependiente de la Razón. Pero entonces llega la segunda fase: los principales problemas ya están resueltos y todo lo que es superfluo e innecesario para la elaboración de la obra es abandonado. La Sensibilidad toma su lugar al lado de la Inteligencia e imprime cierto calor a la obra tornándola menos seca y más llena de vida que en la primera fase.

Huidobro colaboró en la revista chilena Mandrágora (fundada en 1938), próxima al surrealismo, que, entretanto, no aprobaba todas las ideas del escritor.

La aplastante mayoría de los artistas latinoamericanos que participaron en los movimientos modernos de comienzos de siglo habían estudiado o vivido en Europa, algunos con éxito, como el precursor pintor colombiano Andrés de Santa María (1860-1945). Aunque haya pasado la mayor parte de su vida en Europa, entre 1904 y 1911, Santa María dirigió la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, momento en que elaboró una obra con elementos del impresionismo y del fauvismo.

Otro precursor notable fue Gerardo Murillo Cornado, conocido como dr. Atl (1875-1964), nombre que significa “agua” en idioma náhuatl, adoptado en 1902, luego de una larga temporada de estudios y viajes por Europa, donde conoció el impresionismo. En 1903 retornó a México para enseñar en la Academia de San Carlos, donde estaban Rivera, Siqueiros y Orozco. El doctor Atl fue tanto heredero de la tradición paisajística mexicana, del siglo XIX (principalmente en sus deslumbrantes pinturas de volcanes) como un precursor e incentivador del arte público y de las técnicas que resultaron en la vanguardia muralista (él mismo realizó murales). La obra del dr. Atl encarnó una unión telúrica intrincada con el universo del pueblo y de la tierra mexicana de tal forma que, al término de su vida, se mudó a las cercanías de Puebla, con la finalidad de documentar detalladamente (en cerca de 130 dibujos y 11 pinturas) el descubrimiento de un nuevo volcán.

Si es verdad que el impresionismo y el postimpresionismo, a pesar de los ejemplos citados, tuvieron poca influencia en las artes visuales del continente, entonces también podemos afirmar que en América Latina la ruptura con los patrones académicos sucedió de forma aún más violenta que en Europa. De cierta forma, las vanguardias modernistas en la región tuvieron prácticamente pocos antecesores o “preparativos”. Su “aparición”, o “invención”, fue siempre ruidosa, de ahí la tendencia a los eventos-símbolo, los manifiestos y las rupturas rumorosas.

Las primeras rupturas

Los hitos iniciales del movimiento modernista en el continente en los años 20 dejaron tres grandes eventos fundadores: la Semana de Arte Moderno de São Paulo (1922), la fundación de la revista Martín Fierro, en Buenos Aires (1924), y la rebelión contra la Academia de San Alejandro, en Cuba (1927), liderada por el pintor Víctor Manuel. Aunque las marcas teóricas de esos movimientos proviniesen sobre todo de las vanguardias literarias, principalmente en Brasil y en Cuba, el movimiento moderno se conformó violentamente contra la tradición académica europea instalada en América.

Nueve años después del Armory Show, que se tornó el evento-símbolo de la llegada del modernismo a los Estados Unidos, se organizó en Brasil la Semana de Arte Moderno. El evento ocurrió no en la ciudad de Río de Janeiro (que era el centro cultural “europeizado” del país desde el siglo XIX) ni en las tradicionales metrópolis que heredaron fuertemente la cultura colonial (como Recife y Salvador, en el nordeste brasileño), sino en São Paulo, ciudad nueva, industrial y moderna, marcada por la reciente inmigración de millones de personas de todas las partes del mundo (especialmente italianas).

Bajo una prosperidad repentina y explosiva, y aún comandada por familias tradicionales, enriquecidas con el comercio del café y las nuevas industrias que llegaban tímidamente, São Paulo era la arena privilegiada para el conflicto entre lo nuevo y lo viejo, entre lo futurista y lo pasadista. Y, efectivamente, la jornada pensada para presentar escandalosamente el arte moderno para los viejos y nuevos ricos tuvo lugar en el escenario dedicado al arte tradicional: el Teatro de Ópera del municipio. Allí, comandados por los poetas y pensadores Mario y Oswald de Andrade, músicos como Heitor Villa-Lobos, poetas, arquitectos y artistas plásticos con obras de cualidades variadas escandalizaron al burgués latinoamericano, presentando las conquistas modernas.

De los pintores que expusieron en la Semana, tres se destacaron: Anita Malfatti (1889-1964), Emiliano Di Cavalcanti y Vicente do Rego Monteiro. Malfatti fue la gran pionera del arte modernista brasileño. Desde joven estudió en Europa (Francia y Alemania) y en los Estados Unidos, donde conoció a Marcel Duchamp. De esto resultó una pintura que absorbió elementos del expresionismo y del cubismo de manera original, que reducía el fuerte tono formal de esas expresiones, conjugándolos con una sensibilidad emocional inquieta y al mismo tiempo tímida. Sin embargo, sus exposiciones anteriores, en 1914 y 1917, provocaron grandes polémicas entre modernistas y pasadistas en los medios culturales brasileños, que contribuyeron a sedimentar las ideas que llevaron a la ruptura de la Semana de 1922.

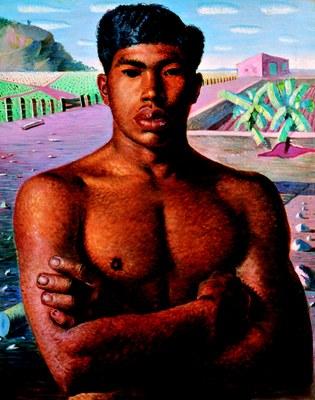

Di Cavalcanti ya era un artista formado cuando exhibió su típica figuración de elementos de la cultura brasileña, especialmente de las mezclas de razas y de la sensualidad femenina, que hicieron célebres sus “mulatas”. Detrás de su imaginación y convivencia con la elite de São Paulo subyace la idea de la Semana de Arte Moderno.

Rego Monteiro, nacido en Recife, en el nordeste de Brasil, viajó muy joven, en 1911, a París, donde realizó la mayor parte de su obra –llegó a exponer, en 1913, en el Salon des Indépendants–. Su obra se volvió conocida –aunque sólo recientemente fue valorizada– por sus figuras primitivas y estilizadas, marcadas tanto por el futurismo y cubismo europeos (allende los estilos más tradicionales del art déco) como por elementos alejados del barroco brasileño y, sobre todo, del arte indígena marajoara.

La más célebre artista modernista brasileña, Tarsila do Amaral, no participó de la Semana porque en esa época vivía en París. Su cuadro más famoso, Abaporu (1928), inspiró el Manifesto Antropofágico, del escritor Oswald de Andrade, quien propuso una teoría sistemática de la “deglución” de las formas europeas por la cultura brasileña. La postura antropofágica abrió caminos inusitados a lo largo de los años 30. En esa línea, uno de los artistas más significativos e innovadores fue Flávio de Carvalho, que resaltó la necesidad de un “nuevo hombre”, despojado de los preconceptos de la cultura burguesa, evocando tesis que animaron al movimiento antropofágico brasileño.

En la Argentina, la revista Martín Fierro, en su manifiesto de 1924, proclamó con gran claridad:

Martín Fierro siente la imprescindible necesidad de definirse y llamar a cuantos sean capaces de percibir que estamos en presencia de una nueva sensibilidad y de una nueva comprensión, que, al ponernos de acuerdo con nosotros mismos, va a revelarnos panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión.

Esa nueva sensibilidad, tan enfáticamente repetida, estaba en consonancia con el cosmopolitismo chic de Buenos Aires, oponiéndose al nacionalismo, pero al mismo tiempo consciente de “extender el movimiento de la independencia, iniciado en la lengua por Rubén Darío, a todas las formas de manifestación intelectual”. Si por un lado el lenguaje y las ideas allí representadas seguían de cerca el Manifiesto Futurista de Marinneti (de 1909), por otro, su propia autodefinición se manifestaba por la adhesión al canto nacional de la epopeya de José Hernández.

Tal vez la contribución plástica más original de ese período en la Argentina haya provenido de Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, conocido como Xul Solar. Creador múltiple, teórico inventivo, sus obras fueron influidas por diversas vertientes de las vanguardias europeas (cubismo, fauvismo, futurismo, expresionismo y surrealismo) o de pintores como Paul Klee –le dieron forma a una simbología personal, habitada por figuras oníricas, próximas a la fábula, con colores fuertes, configurando espacios poblados por el sol, los castillos, las montañas, serpientes, los horóscopos y laberintos–.

La vanguardia cubana se destaca con la fundación, en La Habana, del Grupo de Avance y su periódico Revista de Avance (1927-1930). En el grupo, en el que pontificaba el escritor Alejo Carpentier, estaban también los pintores Víctor Manuel, Antonio Gattorno y Eduardo Abela, que habían estudiado en Francia, así como en la Academia de San Alejandro. Marcados por el posimpresionismo, Manuel y Gattorno expusieron en la Asociación de Pintores y Escultores de La Habana, realizando plásticamente muchas de las ideas del Grupo de Avance.

Los modernismos uruguayo y chileno

En Uruguay, pequeño país de fuerte tradición pictórica y reflexiva, además de la militancia americanista de Rodó, se destacaron en la génesis de los movimientos modernos latinoamericanos las figuras de Joaquín Torres García (1874-1949) y Pedro Figari (1861-1938). Abogado, militante político y, al principio, teórico del arte en las condiciones americanas, Figari publicó en Montevideo, en 1912, su influyente ensayo Arte, estética, idea (lanzado también en París, en 1920). Recién en 1921, ya con sesenta años, se dedicó exclusivamente a la pintura. Se mudó a Buenos Aires, donde comenzó a exponer sus trabajos, y se unió al grupo de los martinfierristas y también a Jorge Luis Borges, quien refiriéndose a la obra de Figari escribió, en 1930:

la misma brevedad de sus pinturas condice con el afecto familiar que las dictó: no sólo en el idioma tiene connotación de cariño el diminutivo. […] sus protagonistas […] viven como en los sueños, sobreviven como en la música de ese pasado.

Pocos años antes de la muerte de Figari, Joaquín Torres-García (también rondando los sesenta años) retornó a Montevideo, después de 43 años en Europa, abriendo el capítulo latinoamericano del arte abstracto constructivista.

Pero antes que ellos en Uruguay se destacó Rafael Barradas (1890-1929), un pintor de vida corta, pero de producción importante y que estuvo en contacto con las vanguardias europeas y con Torres García. Barradas buscó siempre formas artísticas personales, marcando su obra con constantes cambios de rumbo. Al principio, se inclinaba por el futurismo, que más tarde abandonó para crear lo que denominó “vibracionismo”. Durante su estadía en Madrid, creó nuevas estéticas derivadas del vibracionismo, a las que llamó “cubismo” y, enseguida, el “clownismo”.

En 1922, en un cambio más en su obra, el planismo, Barradas terminó con la fase cubista y llegó a lo que se definió como retorno al orden, menos optimista y más grave y severo. Según el escritor José Pedro Argul, el artista uruguayo creó

una posición inédita al dar una nueva expresión a la reciprocidad de relaciones culturales entre la Madre Patria y los países de nuestro continente, relaciones generalmente englobadas en el término hispanoamericanismo […] con él se inicia en pintura y en palabras intercambiadas, un américo-hispanismo que habría que reconocer.

La divulgación de las ideas de ruptura modernistas se produjo sobre todo en revistas, algunas de vida muy corta, pero de gran impacto para el futuro de la cultura. Fue el caso de periódicos como Actual (México, 1921), la revista Vida Americana (también de 1921, editada en Barcelona, de un único número, en el que Siqueiros escribió “Tres observaciones acerca de la orientación moderna dirigidas a la nueva generación de pintores y escultores americanos”), El Machete (México, 1923), la brasileña Klaxon, en contacto con la Semana de 1922, y su sucesora la Revista de Antropofagia (1928), además de las citadas Amauta y Revista de Avance.

El grupo modernista chileno de los años 1920 estaba aún marcado por las posiciones posimpresionistas y la admiración por Cézanne, más que por las rupturas cubistas. El movimiento desigual del arte moderno en el continente ocasionó que en algunos lugares las rupturas modernistas se realizasen mucho después de la década de 1920. En Paraguay, por ejemplo, donde prevaleció un arte clasicista tardío, académico, con figuraciones costumbristas y paisajes bucólicos hasta los años 50, el gran movimiento de transformación sólo ocurrió en 1954. En este año se expusieron en vitrinas de las tiendas de Asunción –y después en Buenos Aires–, los cuadros del Grupo de Arte Nuevo (Josefina Plá, Lili del Mónico, Olga Blinder y José L. Parodi), que introdujeron obras de influencia cubista, expresionista, surrealista o marcadas por el muralismo mexicano. En 1963, un nuevo grupo conocido como Los Novísimos lanzó en el país el arte abstracto de carácter informal.

Muralismo mexicano

Para muchos historiadores, el movimiento muralista mexicano es la única vanguardia “genuinamente” latinoamericana del período anterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que es bastante discutible. Sin embargo, es cierto que ese movimiento tuvo características decisivas en todas las áreas capaces de definir tanto una actuación vanguardista enraizada y activa como una penetración y desarrollo que verdaderamente abarcó todo el continente. El surgimiento del muralismo no puede separase de la victoria de la Revolución Mexicana de 1910 (que le dio una forma institucional única) ni de la actuación de sus figuras centrales: el teórico José Vasconcelos y los pintores Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

Vasconcelos concibió América Latina como el lugar de la “raza cósmica”, cuya existencia sería la continuación y la profundización de las civilizaciones antiguas y modernas, basada no sólo en un sentimiento localista mexicano, sino en el “patriotismo latinoamericano”, un continente de cultura abierta a todo y a todos, para el desarrollo de una humanidad trascendente, realizado por la revolución de abajo hacia arriba y reflejado en la Revolución Mexicana de 1910. Es así como sus ideas inspiraron profundamente la imaginería revolucionaria de los muralistas. Sintomáticamente, las mayores obras estaban distribuidas en espacios públicos, sobre todo en el Ministerio de la Educación, evocando los relieves de las catedrales góticas en la escala “estrafalaria de las megalópolis”.

Grosso modo, el muralismo se inició con el retorno de Rivera a México en 1921, produciendo un desdoblamiento (en el que no faltó un rompimiento estruendoso) en el aprendizaje cubista. La forma histórica de la acción muralista se definió en las grandes obras públicas, inspiradas en la historia política y social de México, especialmente en los levantamientos populares.

El muralismo fue utilizado para movilizar al pueblo en función del deseo izquierdista de la dignidad del trabajador y la transformación social. Por un lado, su estética buscaba valorizar la figura del indio o del mestizo pobre (en oposición al elitismo de origen colonial); por otro, procuraba cambiar el carácter meramente ornamental del arte tradicional, como puede verse en la obra de Rivera. Según la historiadora del arte Aracy Amaral, a partir de la obra de Rufino Tamayo, “el muralismo asumió otras formas, incluso incorporando la poética de la magia, inseparable de la tradición indígena continental”. De hecho, la obra de Tamayo, cuya carrera hasta cierto punto acompañó la de los muralistas, se destaca en el conjunto del arte mexicano del período. Sin embargo, sus ideas no se contentaban con el estilo muralista, y su visión de plasticidad lo encaminó a un eclecticismo particular.

El muralismo mexicano no sólo transformó la temática, sino también introdujo innovaciones formales y técnicas. Siqueiros, por ejemplo, trabajó con piroxilina, pintura al duco, acrílico y diversos materiales. Esos esfuerzos de innovación son inseparables, en los muralistas, de su actuación política, tanto en México como en el resto de las Américas. Siqueiros, en 1930, estuvo preso durante seis meses por sus actividades subversivas. Sólo en 1932 realizó su primera exposición individual, en el Casino Espinal, en la Ciudad de México. A partir de 1933 viajó por el continente; fue dejando marcas de sus ideas y obras desde los Estados Unidos y Cuba hasta la Argentina, Uruguay y Chile, y a la vez militó por las ideas muralistas. En Brasil dio una charla en el Club de los Artistas Modernos que influyó en las directrices del arte social en el país.

Orozco por su parte elaboró, en 1920, su primer mural para la Escuela Nacional Preparatoria, que causó protestas de estudiantes conservadores. En 1922 firmó el manifiesto muralista, escrito por Siqueiros. Entre 1927 y 1934 vivió en Nueva York y realizó grandes murales –en la New School for Social Research (Nueva York, 1930), donde aparece la figura de Lenin entre los líderes políticos retratados; en el Pomona College (Claremont, California, 1930-1931) y en el Dartmouth College (New Hampshire, 1932), entre otros–. En 1932 entró en contacto con el arte europeo, y recibió influencias de obras de Michelangelo y El Greco.

De vuelta a México, Orozco concluyó, en 1934, el mural Catharsis en el Palacio de Bellas Artes, además de otros en la Cámara de Diputados, la Universidad y el Palacio de Gobierno, todos en Guadalajara. También en esa ciudad emprendió el que es considerado su mejor trabajo, los murales y la cúpula del Hospicio Cabañas –uno de los más importantes grupos de edificios neoclásicos de México–, compuestos por cuarenta grandes frescos, que ya fueron comparados con la Capilla Sixtina.

El muralismo más allá de Méxicoo

Como observó Aracy Amaral, el muralismo fue también la “primera articulación continental de los artistas contemporáneos de América”. Gran parte del continente se identificó con el llamado de los muralistas a la realidad mestiza latinoamericana. Es preciso recordar que el muralismo mexicano entró en los Estados Unidos en la época de la recesión y de los proyectos del New Deal (momento en que la izquierda norteamericana aún tenía algo de voz). Basado en la experiencia mexicana se fundó un programa americano para combatir el desempleo entre los artistas plásticos.

Esencial también para el arte de los Estados Unidos, el movimiento ayudó a renovar a los propios artistas (más que a los trabajadores) y, curiosamente, se expandió al resto del continente. En Brasil, por ejemplo, un artista norteamericano empleado por el New Deal, George Biddle realizó dos murales para la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, durante la Segunda Guerra Mundial. En contrapartida, el gobierno brasileño envió a Candido Portinari –tal vez el más célebre de los muralistas no mexicanos, que realizó trabajos memorables también en frescos relacionados con la arquitectura moderna de Oscar Niemeyer– para trabajar en Washington, en 1942.

Tanto las técnicas como las temáticas del muralismo mexicano incidieron en artistas de otros lugares. En Perú, la figura más influyente de la pintura y escultura fue José Sabogal (1888-1956). Influido por las ideas de Mariátegui, Sabogal también vivió en México a comienzos de los años 20, acompañando las discusiones de la época de Vasconcelos y después se convirtió en director de la Escuela de Bellas Artes de Lima. Como señaló Dawn Ades, “su versión del nativismo trataba de moldear la unidad cultural de Perú por medio del incentivo del arte popular”.

En Ecuador se destacó de la misma forma Oswaldo Guayasamín, pintor, muralista y escultor, “ecuatoriano universal, cuya obra trasciende todas las fronteras mostrando […] un retrato de la realidad humana actual como denuncia del presente en que vivimos”, según las palabras de Pablo Neruda. También en Ecuador, sobresalió la obra de Eduardo Riofrío Kingman (1913-1997), que tiene murales en Nueva York y participó activamente de la vida artística de su país. Ambos dieron un nuevo aliento al arte social en el continente.

Pero si Guayasamín fue la “fuerza dominante” en el arte ecuatoriano –en las palabras de Lucie-Smith (o un “dominador local” comparable a Rivera en México, según Barnitz)–, en los años 50, Enrique Tábara (1930) adoptó la pintura abstracto-informal como un verdadero “signo de rebelión contra él y sus seguidores”. Efectivamente, en 1964, Tábara fundó el VAN, cuyo nombre proviene tanto de “vanguardia” como del término español van (en el sentido de “ir adelante”), un movimiento de artistas ecuatorianos específicamente dirigido contra el indigenismo, que defendía la abstracción y la libertad artística. Otro informalista ecuatoriano célebre fue Oswaldo Viteri, quien incorporó elementos del pop y diversos materiales.

En Colombia, Luis Alberto Acuña, además de muralista, fue también pintor de caballete, combinando en sus trabajos aspectos del simbolismo europeo y de los mitos y leyendas indígenas. En Bolivia se destacaron los murales de Miguel Alandia Pantoja –incluso uno para el Sindicato de Mineros de Cataví–. En consonancia con las ideas de la revolución socialista de 1952, Pantoja posee una obra que ya fue comparada con la de Orozco. En Costa Rica se destacó el escultor Francisco Zúñiga –celebrado también en México, donde vive–, por la solidez de su estatuaria monumental, próxima al indigenismo.

En la órbita del movimiento mexicano circularon también Jean Charlot, de origen francés y Pablo O’Higgins (1904-1983), asistente de Rivera durante algún tiempo. En 1960 pintó el mural que le dio mayor proyección, en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Antes, sin embargo, O’Higgins participó, con Leopoldo Méndez y Luis Arenal de la fundación del Taller de Gráfica Popular, una oficina vinculada a la revolución que se proponía actuar dentro de trabajos colectivos y populares dirigidos al grabado, en la tradición mexicana, que remitía a la obra de Posada.

El gran fotógrafo del período fue Manuel Álvarez Bravo, idolatrado por Breton y por los surrealistas (Buñuel al frente), en cuya extensa obra los temas de la cultura del pueblo y las imágenes de vida y muerte se entretejen en un blanco y negro pocas veces igualado. La posición de Álvarez Bravo como fotógrafo tal vez sólo se equipare a la posición que la fotografía realista y de denuncia social del brasileño Sebastião Salgado conquistó a fines del siglo XX.

La más famosa artista paralela al muralismo, sin embargo, fue seguramente Frida Kahlo. Además de su turbulenta vida personal, Kahlo compuso una obra cada vez más valorizada, combinando la influencia original tanto del surrealismo como de los aspectos más comprometidos del muralismo en sus pinturas autobiográficas y de dolorosa sensibilidad. Si el muralismo se distinguió por la comprometida combinación de arte moderno popular y vida política, Kahlo buscó incluir, además de todo esto, la larga y dolorosa narrativa de sus conquistas y tragedias personales (que eran también históricas). Otras importantes artistas femeninas de la época en México fueron la española de nacimiento Remedios Varo, Leonora Carrington y, la más típicamente mexicana, María Izquierdo (1906-1955), que vivió algún tiempo con Rufino Tamayo y, como Frida Kahlo, tuvo que luchar para probar que no era sólo una extensión de su compañero.

La nueva figuración contra el muralismo

A partir de mediados de los años 50, la institucionalización del muralismo en México fue creando sus opositores, más allá de las críticas contemporáneas de un Tamayo. La ruptura en el arte oficial mexicano vino de dos frentes pioneros: de un lado, la crítica radical de Marta Traba y, del otro, la obra de José Luis Cuevas (1934). Traba creía que el muralismo había perdido el poder político de movilización y que su institucionalización lo tornaba tan pernicioso como la derecha conservadora que otrora había combatido.

Cuevas concordaba con Traba y pasó entonces a militar, como muchos otros, por una apertura a las nuevas experiencias posibles de la modernidad. Más dibujante que pintor, Cuevas volvía su mirada hacia los tipos urbanos pobres de la megalópoli mexicana así como a las referencias de la cultura popular y de la naciente cultura de masas, al gusto de una clase media también incipiente, ya distante de la política de la revolución que los muralistas encarnaron como proyecto. A comienzos de los años 60, Cuevas se asoció a otros artistas para formar el grupo Nueva Presencia, que abandonaba el indigenismo comprometido anterior y abrazaba la causa internacional y la libertad de estilo, tendiendo a un nuevo arte figurativo.

Tanto Cuevas como Francisco Toledo representan el origen de lo que muchos críticos llamaron “Nueva Figuración”. Entre estos artistas que retomaron críticamente el arte figurativo, se encuentra el chileno Gonzalo Cienfuegos, que en los años 70 vivió en México. En sus pinturas, la figura humana aparece cercada por la ironía y la caricatura. Recientemente, el artista ha trasladado sus formas figurativas a la escultura, elaborada con diversos materiales.

En Colombia, Alejandro Obregón, gran colorista, construyó una sólida reputación tanto en su país como en los Estados Unidos, pintando paisajes semiabstractos (principalmente de la costa caribeña), figuras simbólicas de mensajes eróticos y políticos. En Venezuela se destacó Jacobo Borges, con sus grandes telas que presentaban figuras grotescas y monstruosas, que ya fueron emparentadas al “realismo mágico” de la literatura latinoamericana contemporánea.

Pero el movimiento de la nueva figuración fue más significativo en la Argentina, con artistas que también hacían colajes, como Raquel Forner, el veterano Antonio Berni, Alberto Heredia, Antonio Seguí, Ernesto Deira, Rómulo Macció, Jorge de la Vega y Luis Felipe Noé. En 1962, los cuatro últimos formaron el grupo Otra Figuración, bastante apoyado por el Instituto Di Tella, centro de arte de vanguardia dirigido por Jorge Romero Brest.

En la escultura argentina de ese período se destacó Alberto Heredia, con sus

assemblages realizadas con materiales pobres, que remitían tanto al surrealismo como al expresionismo. Pero aunque el grupo argentino y el mexicano sean contemporáneos, en la opinión de la historiadora Jacqueline Barnitz, entre ellos no había un contacto directo. La diferencia fundamental sería la de que “como Cuevas, los argentinos percibieron el mundo como espectáculo, pero se consideraron a sí mismos participantes de un mundo caótico en vez de meros observadores, como Cuevas hizo”.

Nuevos modernismos después de los años 20

Durante la primera mitad del siglo XX, la fuerza y la penetración continental del muralismo mexicano y de sus variantes en diversos lugares del continente, sobre todo en los agitados momentos de revoluciones, proyectos de revoluciones y crisis de diversas órdenes, consolidaron una tradición nueva en la historia de las vanguardias, original y fuertemente figurativa. Muchos de estos objetivos no resistieron a la modernización capitalista y a las turbulencias que siguieron a la posguerra.

Estaba naciendo una nueva sensibilidad, que se proponía no negar, sino hacer avanzar las conquistas de independencia cultural y hasta aun de radicalización política explícita en el Movimiento Muralista. En gran parte, surgía de otras propuestas, muchas de ellas provenientes de extranjeros que llegaban al continente y de exiliados que retornaban.

Si desde el inicio del siglo todas las vanguardias europeas tuvieron algún impacto en los artistas latinoamericanos, seguramente las que marcaron más hondo la primera mitad del siglo fueron el constructivismo y el expresionismo. Este último acompañó la obra del ruso Lasar Segall (1891-1957), quien visitó Brasil en 1913 y se estableció en el país en 1923, adecuándose de modo efectivo y al mismo tiempo particular al fuerte movimiento modernista brasileño. Elementos expresionistas aparecen también en las obras de Orozco y Siqueiros.

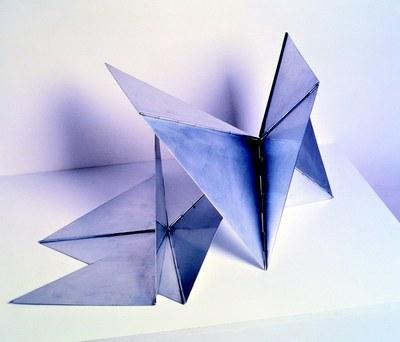

En el caso del constructivismo, su presencia en el arte del continente estuvo marcada por el uruguayo Joaquín Torres García, quien, además de pintor, fue uno de los principales teóricos del constructivismo latinoamericano y marcó un momento en que América Latina comenzaba a asumir nueva voz propia en el diálogo con la mejor tradición moderna europea. Torres García vivió en Barcelona desde fines del siglo XIX, próximo a Picasso y Gaudí, y también en Nueva York, París (donde participó de la fundación de la revista Cercle et Carré) y Madrid (donde creó un grupo de artistas constructivos). Sólo en 1934 retornó a Montevideo para fundar la Asociación de Arte Constructiva (más tarde denominada “Taller Torres García”). Antes, en 1913, publicó Notas sobre arte, obra con la que inició su influyente teoría artística y pedagógica.

La primera ambición del artista uruguayo era ser pintor muralista. En 1944 publicó su libro más importante, Universalismo constructivo, que definitivamente difundió sus ideas por todo el continente. Torres García proponía un ambicioso proyecto de elaboración de un arte de carácter constructivo universal, amparado en la experiencia histórica y en las particularidades culturales de América Latina, enfatizando la libertad de las formas rumbo a la abstracción constructiva, como se puede ver ya en el título de una revista que publicó en Uruguay: Círculo y Cuadrado.

Si la obra de Torres García encaminó en el continente el giro abstracto-constructivo sobre todo en los años 50, otros dos artistas trajeron más novedades: el cubano Wifredo Lam y el chileno Roberto Matta. Ambos eran artistas del mundo, pero con vínculos culturales locales que supieron reinventar, basados en la idea de que una variante de la forma surrealista era la más adecuada para la condición cultural latinoamericana. Además de ellos, el guatemalteco Carlos Mérida (1891-1984), que también fue ayudante de Rivera en México, elaboró una obra que fue de la experiencia surrealista hasta una conexión orgánica con el abstraccionismo constructivo.

Aunque movimientos vanguardistas eclosionasen o se consolidasen en el período entre guerras, también formas más conservadoras y clásicas, que existían en Europa, como la obra de André Derain o el Novecento italiano, se manifestaron en el continente americano. El Novecento tuvo fuerza especialmente en la Argentina (como en la obra de Lino Spilimbergo), sobre todo luego de la dictadura militar de 1930. En Brasil, en el mismo año, un movimiento liderado por jóvenes tenientes (que llevaron a Getúlio Vargas al poder, durante quince años) dio lugar a un modernismo conservador, por un lado y, por otro, dentro de la política populista, también propició la institucionalización del modernismo más radical. Éstos son ejemplos de la otra fase de la modernización (o de lo contrario) en la cultura.

Arte constructivo y primeras bienales

La escuela constructiva (a veces llamada “abstraccionismo constructivo”, otras, de “geometrismo”, como lo hace Juan Acha) eclosionó con fuerza en todo el continente en el período de estabilidad y crecimiento económico de la posguerra. En gran parte, el llamado al orden y a la racionalidad tocaba especialmente a las naciones latinoamericanas que podían imaginarse en un proceso interno de formación y construcción de su destino moderno.

También los llamados a la lucidez, a la transparencia (el crítico italiano Giulio Carlo Argan, cuando definía el proyecto de la Bauhaus, mencionaba “un modo más lúcido de estar en el mundo”) y a la herencia del constructivismo revolucionario soviético encontraban resonancia en el deseo de transformación y superación del orden dependiente y colonial, que animaba a los artistas de izquierda (la aplastante mayoría de los más radicales y destacados del período). Como bien resumió el crítico inglés Guy Brett:

fue en un momento de enorme optimismo y pasión por lo nuevo cuando los movimientos concreto y cinético nacieron […] ellos tenían una necesidad casi explosiva de querer poner en práctica las nuevas libertades formales y de ver respondidas ciertas cuestiones fundamentales que las descubiertas vanguardistas de avant-guerre habían planteado.

En 1951 fue inaugurada la I Bienal de Arte de São Paulo, la primera de esas muestras que, siguiendo el modelo de la Bienal de Venecia, se difundieron por América Latina a lo largo del siglo XX. La Bienal de São Paulo se tornó la mayor de su género en las Américas y la tercera más importante del mundo. La segunda edición de la muestra, en 1953, organizada por el crítico Sérgio Milliet, fue considerada por muchos una de las más importantes exposiciones de arte moderno del mundo occidental. En ella participaron más de cincuenta pinturas de Picasso (incluso su Guernica), Klee, Mondrian, el grupo Stjl, futuristas italianos, Calder y De Kooning, además de varios constructivistas.