Por Francisco Alambert

O grande historiador mexicano Leopoldo Zea costumava contar a seguinte história: durante uma exposição de arte pré-colombiana na Cidade do México, o poeta mexicano Octavio Paz acompanhava o ministro da Cultura da França, o escritor André Malraux, quando teria ouvido dele, comovido e espantado pelo que via, que “eles”, os europeus, tinham a arte grega e “nós”, os latino-americanos, tínhamos “aquilo”, a vital arte pré-colonial. O poeta teria então interrompido o ministro e dito algo como: “Não. Nós temos isto e os gregos.” No entrave dessa história encontra-se boa parte da problemática sobre a construção cultural e artística da América Latina, sua identidade, seus problemas de origem e a visão dos outros sobre tudo isso.

Antes de ser arrogante, a suposta resposta de Paz deixa clara a ideia, só desenvolvida no século XX, de que as Américas são uma extensão e uma criação do capitalismo europeu em suas diversas fases expansionistas, como também representam a consolidação desse processo. No espelho das Américas, o mundo europeu pode ver tanto o próprio rosto quanto seu contrário, do mesmo modo que os americanos (do norte, do centro e do sul) também veem no mundo ocidental ou europeu (do qual também fazem parte), ora uma imagem de seu passado, ora um desejo de futuro; ora uma identidade expandida, ora uma diferença estabelecida.

Tal diferença se verifica porque no continente americano a cultura europeia transplantada – e naturalmente modificada em função desse transplante e das novas condições em que foi integrada e construída –, uniu-se (mas também destruiu e violentou o quanto pôde) a outras culturas igualmente transportadas, como a africana (por meio do escravismo moderno, essa outra invenção do capitalismo europeu), especialmente forte no Brasil e em Cuba, e as nativas, marcantes, sobretudo nos países andinos e no México.

Como tudo mais, a história da arte moderna e contemporânea na América Latina é inseparável da história da Europa, da qual é parte ativa e medianamente dependente. Tanto e de tal forma que a historiadora Dawn Ades pôde afirmar, com razão:

o purismo da brasileira Tarsila do Amaral , o nativismo e os gaúchos cubistas de Rafael Barradas (1890-1929), o nacionalismo das paisagens plein air de José María Velasco (1840-1912) ou o forte tratamento intimista das insólitas cerimônias do candomblé africano de Pedro Figari (1861-1938) põem o público europeu diante de uma linguagem que tanto lhes é familiar como totalmente desconhecida.

Entretanto, também se pode observar o contrário, pois é igualmente verdadeiro que Jackson Pollock deve muito a David Alfaro Siqueiros, Mark Rothko a Roberto Matta , Willem De Kooning a Wifredo Lam, e a obra de Adolph Gottlieb não pode ser compreendida isoladamente de Joaquín Torres García (1874-1949). Há um entendimento meramente geográficocultural do que seja a América Latina. Marta Traba concebeu as regiões culturais do continente em uma oposição (um tanto simplista, na verdade) entre países “abertos” e “fechados”.

A busca de um eu latino-americano

Em grande parte, essa divisão entre países funda-se no grau maior ou menor em que aparece a relação com a cultura indígena herdada. Desse modo, países como Peru, Equador, Bolívia, Paraguai e Guatemala, amplamente marcados pela herança nativa pré-colombiana e resistentes às influências externas, estariam em uma posição oposta às nações abertas do Cone Sul, como Argentina, Chile e Uruguai, sob a constante influência estrangeira. Esses tipos ideais , que como qualquer tipologia básica serve apenas para o início da reflexão, podem ser problematizados claramente considerando-se os casos do México e do Brasil.

No exemplo mexicano, é evidente, como ressalta a história de Zea, que tanto a presença da cultura nativa quanto a influência constante do estrangeiro (e o uso criativo que ela pode proporcionar) se deram em diversos períodos. No caso brasileiro, do mesmo modo – na medida em que se trata de uma nação de proporções continentais, com uma presença histórica de centenas de grupos indígenas, à qual acrescentou-se a herança de sucessivas levas de escravos africanos e imigrantes de todas as partes do mundo.

Por outro lado, as coisas complicam-se ainda mais quando envolvem o Caribe e grande parte da América Central. No caso caribenho, a presença e o tipo da colonização (ou ocupação) europeia criaram uma circunstância cultural específica que dificultou uma relação cultural forte com o resto da América. Já na América Central, a produção cultural se viu pressionada pelas influências mexicana e norte-americana, caso de Porto Rico e do Panamá.

Qualquer classificação que busque unificar a história de países ou regiões latino-americanas está condenada à crítica e à insatisfação. Entretanto, não passar por isso é também recusar-se a compreender e avaliar as diferenças e as similitudes. De qualquer forma, um mapeamento, embora sempre incompleto, é necessário, e no que aqui é apresentado destaca-se a arte produzida no México, na Argentina, no Brasil, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia e em Cuba, sobretudo no enfoque sobre o século XX.

Nesses países, e em suas tradições, encontram-se mais fortemente os temas que ensaiam de forma abrangente as problemáticas recorrentes das artes modernas nas Américas: a relação conflituosa e criativa entre a influência europeia e a tradição pré-colombiana (intensa no caso mexicano e colombiano); a apropriação dos parâmetros europeus e suas mudanças (no caso argentino e uruguaio); as concepções e os desdobramentos radicais e criativos do modernismo (especialmente significativos no Brasil e na Venezuela); e o tema da política e da resistência, seja diante do imperialismo norte-americano, seja pela dissidência ou tensão diante do comunismo (ambos marcantes no caso cubano).

Isso tudo diz respeito ao que diferencia a América Latina entre si. Mas há também muito que a iguala ou identifica. O latino-americano é, em sua origem, o europeu a serviço da expansão colonial capitalista ou é o outro transplantado, integrado, escravizado ou massacrado por esse mesmo processo. Para o colono transplantado e o escravo, a América é um lugar estranho. Para os nativos da terra, o estranhamento vem do universo que a colonização impôs contra o seu mundo.

Como explicou magistralmente o teórico do cinema brasileiro Paulo Emilio Salles Gomes, os latino-americanos, sobretudo desde as independências, colocam-se na condição específica na qual não sendo nem europeus nem americanos do norte, “mas destituídos de cultura original”, nada lhes é “estrangeiro, e tudo o é. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro”. Nesse contexto, as artes visuais tiveram e têm um papel central. Sua história é uma longa batalha nessa condição dependente que procura um eu e uma autonomia em igual condição com seus antigos (e novos) dominadores.

A arte aqui tratada, não rigidamente cronológica, pois também se estrutura em temas, é sobretudo a culta, ou erudita. Nessa visão panorâmica não aparecem as gigantescas histórias da arte pré-colombiana, popular ou indígena, a não ser em referências rápidas. Mais do que oferecer um resumo da arte no continente, o objetivo é buscar seus momentos decisivos, aqueles em que a relação tensa entre o de fora e o de dentro, o estrangeiro e o nacional, passa a ser genuinamente criativa, ou seja, encaminha uma emancipação que se compreende pelo desejo dos latino-americanos de ter sua arte e ter como sua a arte do mundo.

Colônias: continuidade e resistência

Desde o século XVI, a estrutura do processo colonial, sobretudo na América hispânica (mas também no Brasil, de forma diferente) foi estabelecida por meio de um governo central que da Espanha administrava uma série de vice-reinados nas diversas províncias americanas. Ainda que os representantes do colonizador fossem metropolitanos, a sociedade composta por espanhóis nascidos na América, os criollos, enriqueceu-se bastante em diversos momentos, o que foi decisivo no processo de independência. Ainda assim, a imensa maioria da população era composta de nativos (chamados índios pelos europeus), muitos dos quais se tornaram católicos, embora também tenham preservado ou adaptado a religião do colonizador a aspectos de suas crenças originais, constituindo uma extensa e diversa rede de religiões mestiças e sincréticas.

Essa cultura gerou enorme e diversa arte popular, seja na pintura, na escultura ou nas artes decorativas, em diferentes materiais e suportes. Desde cedo, pelo menos já no fim do século XVII, tal configuração histórica começou a criar a palavra de ordem que sintetizava o desejo de uma utópica integração, Nuestra América, expressão usada pela primeira vez, como contraste com Europa, pelo poeta de Nova-Granada Hernando Domínguez Camargo (1606-1659).

De modo próximo à Europa medieval, essa arte popular diversificada convivia com a oficial, bancada e patrulhada pela Igreja Católica, ainda que existisse uma arte educada voltada a temas laicos, aos retratos da elite e às efemérides locais. Em boa parte, a arte colonial é a dos conquistadores, pois a conquista e a religião são inseparáveis. Hernando Cortez, à medida que avançava pelo território mexicano, transformava um antigo templo em igreja, na qual celebrava uma missa que justificasse sua empreitada. Dessa estratégia resultaram as cerca de 70 mil igrejas que se estendem do norte ao sul da América Ibérica, quase sempre localizadas na posição central das novas cidades. E, dentro dessas cidades, sobretudo nas espanholas, em seus conventos, igrejas, palácios ou ricas residências, predominava a pintura. A grande e crescente influência dos jesuítas, por exemplo, coincidiu com a introdução do barroco na arquitetura e nas artes decorativas, fazendo dele o estilo dominante desde meados do século XVII até a metade do século seguinte.

No terreno da arte religiosa, mas intensamente marcada pelas especificidades e misturas locais, surgiram forças artísticas como as que constituíram as chamadas Escola de Quito – em que se destacava uma escultura original produzida nessa região, que atraiu muitos religiosos provenientes de diferentes locais, além da Espanha –, e a mais conhecida Escola de Cuzco do Peru, no século XVII, famosa por suas pinturas. No caso peruano, os quadros eram feitos em sua maioria por artistas anônimos, e neles podiam se ver elementos tomados da escola barroca ibérica.

As representações da Virgem, produzidas no Peru e na Bolívia, nas quais geralmente se mostrava o retrato do doador, são exemplos de um estilo em que se adicionam elementos das culturas pré-colombianas às formas da arte sacra europeia. Entre essas, destaca-se a Virgem na montanha, de Potosí, na Bolívia – centro da exploração econômica colonial, com suas minas de prata. Na obra, as saias da virgem metamorfoseiam-se na montanha de prata, “dessa forma assumindo a identidade de Pachamama, a deusa da terra andina e da criação”, como observou Dawn Ades. Durante muito tempo do período colonial, a maior parte da América espanhola permaneceu fechada ao olhar estrangeiro. O mesmo não aconteceu na extensão portuguesa que deu origem ao imenso território do Brasil.

As especificidades, tanto da metrópole lusitana quando de seu processo de colonização, deixaram o território colonial aberto a invasões, como a francesa, no Rio de Janeiro, ainda no século XVI. Mas foi entre 1630 e 1654 que uma parte do nordeste brasileiro esteve ocupada pela Holanda, ocasião em que o conde Maurício de Nassau trouxe vários artistas e cientistas para fazer um mapeamento da terra em litígio com os portugueses, entre eles Franz Post e Albert Eckhout, cujas paisagens e retratos são memoráveis. Post especializou-se nas cenas rurais, enquanto Eckhout pintou tanto as naturezas-mortas e a flora tropical quanto retratou os diferentes grupos étnicos locais (várias tribos indígenas, africanos, mulatos e cafuzos) e cenas de costumes. No século seguinte, a missão comandada pelo português Alexandre Ferreira trouxe os desenhistas Joaquín José Codina e José Joaquim Freire. Seus retratos de tipos e costumes ficaram inéditos, desde que foram tomados durante a invasão napoleônica em Portugal até o século XX.

O ápice do barroco no Brasil

A arte e a arquitetura do barroco colonial no Brasil atingiram seu ponto alto em fins do século XVIII e início do XIX com as pinturas de teto rococós de Manuel da Costa Ataíde e, sobretudo, com as estátuas dos profetas esculpidas por Antônio Francisco Lisboa. Mulato, descendente de escravos, ele sofria de uma doença degenerativa que lhe rendeu o apelido pelo qual ficou conhecido, Aleijadinho. Sua obra ganhou notoriedade quando foi descrita pelo viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, que visitou a cidade de Congonhas do Campo, em 1818, e viu suas estátuas dos profetas. A redescoberta pelos modernistas brasileiros, no início da década de 1920, deu ensejo ao célebre ensaio de Mário de Andrade, em que via Aleijadinho como símbolo do que chamou “mulatismo”, uma ação formal de artistas coloniais que “deformam sem sistematização possível a lição ultramarina”.

Além de Aleijadinho, o crítico menciona também artistas como Mestre Valentim e Caldas Barbosa. De fato, pode-se perceber nas esculturas dos profetas uma espécie de protesto no clamor vindicativo nelas representado, que modifica a forma rococó, uma arte da corte europeia, aqui transformada em uma expressão dramática e trágica, contrária ao deleite cortesão – daí sua extrema originalidade diante do modelo.

Outra forma peculiar de adaptação e resistência da estética barroca sul-americana sobressaiu-se no que ficou conhecido como “barroco guarani”, a arte e a arquitetura produzidas no território das Missões. A assimilação do modelo europeu, nesse caso, criou uma arte de visão interna coerente, despojada de grandiloquência e sensualidade, que deixava transparecer o gesto forte. Assim, adaptaram-se a tradição barroca e a dinâmica expressiva à expressão sintética formal indígena, concebendo o que já foi chamado de “arte mestiça” (o mesmo que Mário de Andrade dizia a respeito de Aleijadinho).

As revoltas populares e indígenas que antecederam a independência também deixaram sua iconografia, que era, em muitos casos, perseguida e considerada subversiva. A mais célebre delas, a insurreição de Tupac Amaru, em 1781, é um exemplo, do qual restaram dois retratos, um deles feito pelo índio Simón Oblitas, de Cuzco. De fato, as características da arte popular desse período e os movimentos políticos que idealizavam o estabelecimento de uma monarquia inca demonstraram a convivência tensa entre a nação indígena e a estrutura colonial. As aspirações políticas dessa nação, entretanto, foram destruídas com a derrota da insurreição de Tupac Amaru, transformando aquela arte combativa, agora vencida, em “nostálgica reminiscência”, nas palavras da especialista Teresa Gisbert. Uma reminiscência que, em outra escala e estética, voltou no início do século XX com o indigenismo.

Esse processo de redefinição cultural de identidades e de interdependências, que também era político, foi especialmente acentuado a partir da década de 1920. Nesse período, artistas e escritores estabeleceram novas linguagens e políticas de relacionamento cultural, tanto com as vanguardas europeias quanto com o mosaico de identidades e especificidades do continente latino-americano, especialmente no México, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile e em Cuba. Essas novas direções, segundo a historiadora Jacqueline Barnitz, tinham fortes raízes na história do século XIX desses países enquanto se tornavam repúblicas emergentes.

O surgimento da arte acadêmica

Segundo a crítica e historiadora Aracy Amaral:

Sepultados ou reprimidos os impérios e as culturas locais neste enorme território que hoje denominamos de América Latina, os temas da expressão plástica da sociedade colonial eram importados de acordo com as necessidades dos colonizadores”.

Já no contexto das independências, o século XIX presenciou outra importação, sob a forma historicista, cuja função foi a de construir uma nova imagem para as nações em formação, instrumentalizando a arte, também nesse caso, “com um objetivo determinado, de cima para baixo, na pirâmide social do poder”.

Nesse momento, despontou a arte acadêmica, iniciada no México em 1785 (quase quarenta anos antes da independência mexicana), quando se fundou uma academia real de arte, a Academia de San Carlos (a única estabelecida durante o período colonial). Os temas nacionais e patrióticos surgidos desde essa época misturaram-se à influência do neoclassicismo europeu, que substituiu o barroco colonial na maioria dos países e levou a outro patamar o olhar dos viajantes (ou artistas-cronistas) e as relações entre a representação visual e a ciência europeia.

A Academia Real de San Carlos foi fundada pelo escultor e arquiteto valenciano Manuel Tolsá e pelo pintor Rafael Jimeno y Planes, ambos espanhóis, demonstrando a presença, sempre contestada, da influência espanhola no México antes da Revolução de 1910 (a Espanha ainda proporcionou o exemplo para a fundação da Academia de San Alejandro, em Cuba, e para o início da educação artística no Haiti, na época de Henri Christophe).

Criada como uma extensão da Academia San Fernando de Madrid, portanto colonial, a Academia mexicana foi descrita por Humboldt como um espaço aberto e peculiarmente democrático, onde estudantes de diferentes classes sociais se reuniam (o ensino era gratuito) e trabalhavam conjuntamente em um curso que durava exigentes doze anos. Em 1825, em sua primeira fase, a Academia chegou a ser dirigida por Pedro Patiño Ixtolinque, descendente de índios. Muitas das ideias concebidas na Academia acabaram favorecendo o processo de independência do México. Em 1855, o italiano Eugenio Landesio foi ensinar pintura de paisagem nesse curso.

Ainda assim, a substituição da cultura do barroco ibérico pelas formas adaptadas do neoclassicismo permitiu que emergisse uma imagética sobre as revoluções de independência latino-americanas entre 1810 e 1822. É o caso de Juan Lovera, excepcional retratista das figuras proeminentes da Venezuela que, em 1835 (época em que foi fundada a Academia de Caracas), pintou cenas da independência do país (em 1810 e 1811), com fortes marcas neoclássicas.

Outro exemplo está nas representações do herói da independência, Simón Bolívar, retratado em 1857 pelo pintor chileno Arayo Gómes, montando um cavalo branco, como que à beira dos Alpes (e não dos Andes), em uma referência ao Napoleão cruzando os Alpes, de David. O grande retratista de Bolívar foi o peruano José Gil de Castro (1785-1841), conhecido como El Mulato Gil, também hábil engenheiro e desenhista de mapas que acompanhou Bernardo O’Higgins na luta pela independência do Chile. Seus retratos, como o de San Martín, posicionam os heróis frontalmente, de maneira rígida e linear, ressaltando as insígnias militares e utilizando longos textos por meio de um neoclassicismo adaptado, simples e festivo.

Entretanto, em países onde não existiam academias, como a Colômbia e o Peru (que criou a sua em 1919, coincidindo com o surgimento do modernismo nas Américas, ou seja, da arte que era visceralmente contrária às academias), pode-se notar a presença de heranças da pintura colonial, como a da escola de Cuzco, mesmo nas telas que tratam de temas da independência.

O caso mais dramático talvez seja o do Paraguai, que, cercado por uma sucessão de déspotas, foi devastado, entre 1864 e 1870, pela Guerra da Tríplice Aliança – ou Guerra do Paraguai, como às vezes é nomeada nos países vencedores, Brasil, Argentina e Uruguai – e teve sua vida artística igualmente assolada. Por outro lado, o confronto permitiu a formação de uma riquíssima iconografia popular, que se difundiu durante a guerra, sobretudo pelos jornais, criando uma “linguagem estética que desenvolveu argumentos próprios e forjou uma expressão peculiar”, nas palavras do crítico paraguaio Tício Escobar. Isso constituiu um dos fenômenos mais significativos da gravura latino-americana, por trazer à tona uma expressão popular à margem da estética oficial baseada na importação dos modelos neoclássicos.

Apenas em 1885 foi criado o Instituto Paraguayo e, em seguida, a Academia de Arte, dirigida pelo italiano Héctor Da Ponte. A tradição da gravura firmou-se de tal maneira no país que, em 1957, o artista brasileiro Lívio Abramo (1903-1992), residente no Paraguai, fundou o Taller de Grabado Julian de la Herreria, que formou toda uma geração de gravadores, entre os quais se destacaram Edith Jimenez e Olga Blinder, além do próprio Abramo.

No México, os personagens da independência, o derrotado revolucionário padre Miguel Hidalgo ou o criollo conservador Agustín de Iturbide (coroado imperador Agustín I) foram tema de uma série de obras, muitas delas anônimas, de inspiração acadêmica. Iturbide foi retratado por José María Vázquez e por José María Uriarte. Já Hidalgo recebeu também representações populares. No século seguinte, o muralista José Clemente Orozco (1883-1949) pintou um célebre retrato do padre derrotado, ali apresentado tanto como figura de libertação do povo como, paradoxalmente, parte de sua opressão, situação um tanto semelhante à própria independência, feita em favor dos criollos e não do povo indígena.

Por volta da década de 1830, a maior parte do subcontinente encontrava-se em guerras, revoltas e tensões, advindas de processos de independência, estabelecimento de fronteiras e lutas políticas internas. Nessa condição, a vida intelectual entrou em crise de novas responsabilidades. As artes plásticas, entretanto, puderam lucrar com esse contexto, uma vez que a demanda por retratos assegurou a sobrevivência para muitos. Como disse Ades,

se não houve florescimento, houve, pelo menos, certa reação nas artes visuais às emoções e à dramaticidade e turbulência da vida política na América Latina durante a primeira metade do século XIX.

Os artistas-viajantes do século XIX

A segunda academia de arte latino-americana apareceu no Brasil, a partir de 1816 – a Argentina só constituiu a sua na virada do século XX, e o Peru em 1919 –, com a chegada da chamada “missão francesa”, acentuando a importância da cultura europeia nos primeiros anos do século XIX. Para o rei português, que em um caso único mudou-se para sua colônia após a invasão bonapartista em Portugal, a “missão francesa” veio para civilizar a colônia, que ocupava então o posto político da metrópole.

Com a missão chegaram artistas neoclássicos, como os pintores Jean Baptiste Debret e Nicolas Antoine Taunay e o arquiteto Grandjean de Montigny, liderados pelo crítico Joaquin Lebreton. Um dos resultados de sua permanência na corte brasileira foi a fundação das escolas de Belas-Artes. Sob a influência dos padrões neoclássicos europeus, essas instituições orientaram as artes visuais ao longo do século, não sem antes opor conflitos graves entre os artistas novos e liberais e os lusitanos, bem mais conservadores. Nas gravuras e aquarelas de Debret encontram-se algumas das mais preciosas imagens para se compreender a vida colonial, o cotidiano do escravismo, que geraram uma forma plástica concernente à condição colonial brasileira. Segundo a tese do crítico de arte e historiador Rodrigo Naves, o francês Debret foi, paradoxalmente, o primeiro pintor “brasileiro”, no sentido de haver criado uma forma plástica capaz de dar conta da especificidade e da diferença da cultura local diante dos padrões europeus modernos.

Desde antes, mas sobretudo a partir da fundação das primeiras academias de Belas Artes, como a mexicana e a brasileira, o olhar para a América Latina viveu uma tensão entre os modelos importados e a decifração de sua paisagem e cultura. A prédica acadêmica determinava o privilégio dos acontecimentos históricos, das referências à mitologia greco-romana e dos temas bíblicos. Todas as condições materiais e culturais das novas nações latino-americanas iam de encontro a esses preceitos, tornando-os em grande medida ideias fora do lugar (nem mesmo os clássicos nus podiam, por questões morais e religiosas, ser praticados na maioria dos países). Mas também essas ideias foram se adaptando e se transformando em função das novas condições.

Em um primeiro momento, o imaginário das artes feitas no novo continente foi apresentado por estrangeiros, eles também vivendo a tensão entre as formas herdadas e a nova realidade que lhes surgia diante dos olhos. Tratava-se dos artistas-cronistas ou “viajantes”. O marco dessas missões de artistas/cientistas, ora em grupo, ora solitários, imbuídos da ideologia da ilustração, foi a Expedição Mutisiana, do espanhol José Celestino Mutis, às terras de Nueva Granada (futura Colômbia), em 1784, que produziu, em 33 anos de trabalho, mais de 5 mil obras. Deve-se ressaltar que também artistas locais – índios equatorianos treinados na escola de escultura de Quito – participaram desse trabalho.

No fim do século XVIII, durante o reinado de Carlos III, cerca de vinte expedições chegaram a diferentes pontos do continente, interessadas em buscar conhecimentos novos e participar do desejo de partilha do mundo pós-colonial. A principal missão artística-exploratória do período foi a do alemão Alexander von Humboldt, que entre 1799 e 1804 visitou Cuba, a região andina e o México, compondo paisagens de todos os lugares e classificando a fauna, a flora e a geografia de boa parte do continente. Seu relato de viagem foi um sucesso absoluto na Europa, tornando-o famoso e uma espécie de orientador de outros viajantes. Depois dele, passaram pelo Brasil a expedição russa do barão Georg Langsdorff e a do príncipe germânico Maximilian Wied.

Em 1805, Joseph Skinner publicou seu álbum The Present State of Peru , com paisagens e cena costumbristas, que mostravam índios em trajes provenientes da mitologia europeia. Em Cuba, Ramón de la Sagra, diretor dos jardins botânicos de Havana, publicou um atlas e a História física da Ilha de Cuba em doze volumes. Claudio Gay lançou, no Chile (onde o artista francês viveu por doze anos), em 1854, os 24 volumes da História física e política do Chile e um atlas formado por pranchas litográficas em que se apresentavam a fauna, as paisagens e descrições detalhadas de hábitos e costumes.

Desse período, talvez a atuação mais significativa caiba ao alemão Johann Moritz Rugendas. Instigado por Humboldt, Rugendas produziu mais de 5 mil pinturas e desenhos entre 1821 e 1847, vivendo no México e em vários países da América do Sul. Passou seus primeiros dois anos no Brasil, experiência que publicou em seu livro Voyage pittoresque dans le Brésil [Viagem pitoresca ao Brasil ] de 1835, centrando seu trabalho no retrato da natureza e da paisagem. Depois de oito anos na Europa, retornou para catorze anos de viagens entre o México e o Chile (onde viveu dez anos), com passagens pela Argentina, Peru e Bolívia. Nessa segunda viagem, seu interesse migrou para os costumes e a vida das pessoas.

De maneira meticulosa, mas não necessariamente realista, muitos desses artistas-cientistas-viajantes voltaram-se às paisagens, como o francês Jean-Louis Gros, que viveu no México entre 1832-1836 e pintou o Vale Central antes de José María Velasco. Ainda no México, o inglês Daniel Thomas Egerton pintou vistas dramáticas do vulcão Popocatél (e publicou, em 1840, o álbum Vistas do México de Egerton), do mesmo modo que Rugendas fez em relação à paisagem da cidade chilena de Valparaíso. No Equador também trabalhou Frederic Edwin Church, com suas pinturas de vulcões.

Do costumbrismo às bases do muralismo

Já na Argentina, muitos dos artistas-cronistas dedicaram-se ao costumbrismo – gênero no qual foram retratados costumes locais em vez dos temas históricos ou mitológicos típicos da arte acadêmica europeia –, documentando a vida dos gaúchos e o cotidiano das cidades. Dessa maneira, Emeric Essex Vidal produziu desenhos e aquarelas publicados em Ilustrações pitorescas de Buenos Aires, em 1820. Essa herança está na base do surgimento, em seguida, da escola nacionalista argentina, com suas cenas de heroísmo e batalhas, na qual se destacaram os trabalhos de Carlos Morel e García del Molino. Na Colômbia, depois do período da independência, o engenheiro e geógrafo italiano Agustin Codazzi comandou uma expedição de pintores, cientistas, cartógrafos e escritores – além de artistas locais –, que mapeou por dez anos a geografia física e humana da região.

Um caso particular foi o do antilhano Camille Pissarro, nascido na ilha de Saint Thomas, conhecido como o “pai” do impressionismo francês. Depois de fazer os primeiros estudos na França, Pissarro iniciou sua carreira de pintor na Venezuela, retratando a natureza e os costumes locais, assim como fez posteriormente em sua ilha natal antes de retornar definitivamente à França. Para muitos críticos, a luminosidade tropical foi decisiva para que artistas como Pissarro (e também Manet, que ainda marinheiro admirou-se com a luz no Brasil) desenvolvessem suas técnicas revolucionárias. Tal característica dos trópicos e suas forças cinéticas fundamentaram as experiências modernistas posteriores de artistas como os venezuelanos Jesús Rafael Soto e Alejandro Otero.

Muitos desses artistas estrangeiros contribuíram para que o gênero costumbrista se firmasse, com o reconhecimento, para além do mero pitoresco, das especificidades da vida e da cultura latino-americanas. Do mesmo modo, a veia satírica e as caricaturas de crítica social observadas nas obras do peruano Pancho Fierro, do cubano Vítor Patricio Landaluze ou do colombiano Torres Méndez também são derivadas da observação costumbrista. Em 1828, Claudio Linati publicou, em Bruxelas, o seu Costumes civils, militaires et réligieux du Mexique, tomando um vasto repertório de hábitos e costumes, além de retratos de personagens históricos mexicanos em acordo com os ideais da independência.

Analisando a situação chilena, a crítica Marta Traba notou que o francês Raymond Monvoisin chegou ao Chile em 1843, antes mesmo da fundação da Academia de Pintura, em 1848, cuja direção coube de início ao italiano Alessandro Cicarelli e depois ao alemão Ernest Kirchbach. Eles e Anthony Smith, “o incansável observador da Cordilheira”, “foram os primeiros pintores chilenos”, repetindo o “paradoxo” brasileiro de Debret.

Em 1844, o inglês Frederick Catherwood, que viajara pelas regiões dos maias, publicou Vistas dos antigos monumentos da América Central, Chiapas e Yucatán, em que mostrou ruínas históricas e cenas costumbristas. Dois anos depois, o pintor classicista catalão Pelegrín Clavé chegou ao México para reorganizar a Academia de San Carlos, marcando por algumas décadas a pintura mexicana com temas e retratos de influência europeia. Desde a década de 1850, porém, os temas históricos clássicos europeus já se viam enriquecidos, em toda a América Latina, por outros tomados à própria história local. A essa escola opôs-se a pintura “antiacadêmica” de Juan Cordero, com tendências nacionais, que marcou o início da grande tradição plástica mexicana, os murais.

Em 1851, Cordero apresentou na academia mexicana Colombo diante dos reis católicos (mesma época em que Vítor Meireles pintou Primeira missa, idealizando a primeira celebração católica em terra brasileira). Para alguns historiadores, Cordero pode ser visto como um precursor do muralismo mexicano (veja-se, por exemplo, seu extraordinário mural na escadaria da Escola Preparatória, na Cidade do México, de 1874). Antes disso, porém, destacou-se o pintor José María Estrada como grande retratista de elegância serena, que peculiarmente elaborou uma série original de pinturas de crianças. A escola costumbrista fomentou ainda a obra do mexicano José Agustín Arrieta (1803-1874), cujas tipicidades cotidianas formaram uma verdadeira iconografia de época. Na pintura mexicana da segunda metade do século XIX, sobressaíram-se ainda outros três pintores: José María Velasco (1840-1912), Joaquín Clausell (1866-1935) e Julio Ruelas (1870-1907).

Velasco foi considerado um mestre por Diego Rivera, que dividia sua trajetória em três momentos: o primeiro, acadêmico-europeizante; o segundo, marcado pelo impressionismo; e o período final, no qual o artista atingiu independência e visão própria. Velasco, que estudou e depois lecionou na Academia de San Carlos, destacou-se como um paisagista, além de bom retratista de ambientes antigos e cenas contemporâneas.

Clausell foi também um paisagista dotado de uma “intuição impressionista memorável”, nas palavras de Marta Traba. Com colorística especial aliada a uma rígida iconografia mexicana retratou as paisagens locais. Julio Ruelas estudou na Escola Nacional de Belas Artes antes de partir para uma jornada de estudos na Europa, onde se deixou influenciar pela obra do simbolista belga Félicien Rops. Disso tudo retirou uma pintura que adaptava criativamente influências trazidas do art nouveau ou de aspectos alegóricos românticos, que alicerçaram a adaptação mexicana do surrealismo e de seu desdobramento na forte tradição local muralista.

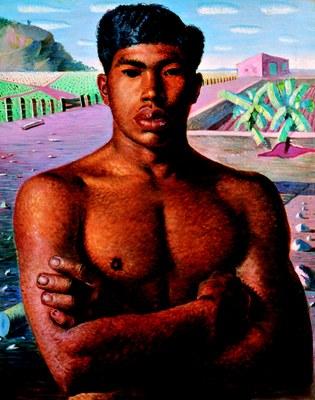

Nas últimas décadas do século XIX, pintores mexicanos como Feliz Parra ou Leandro Izaguirre passaram a privilegiar os episódios sangrentos da colonização, criando uma forte idealização do passado pré-colombiano e de seus heróis e mitos. Já Saturnino Herrán (1887-1918) realizou impactantes pinturas de índios mexicanos, dotados de força e dignidade. Nos últimos anos de sua curta vida, Herrán começou a elaborar murais, como Nuestros dioses, que não terminou e cujo projeto era retratar o indígena mexicano como o herói da nação.

O tema dos heróis nacionais e populares

Privados de um mercado de arte e de financiadores e colecionadores, os artistas sobreviveram ao longo do século XIX basicamente fazendo retratos da elite. O francês Carlos Pellegrini, residente em Buenos Aires e autor de centenas de retratos, é um bom exemplo, assim como Carlos Morel e Raymond Quinsac Monvoisin, que, mais voltados para as imagens de costumes, notabilizaram-se por retratar as figuras dos gaúchos.

O tema da vida nos pampas foi o mote de boa parte da produção argentina e uruguaia a partir da segunda metade do século XIX, criando uma mitologia própria ao processo de formação nacional dos dois países, bem definida no poema épico de José Fernandes, Martín Fierro (cuja primeira parte foi publicada em 1872 e a segunda em 1879). O poema era uma elegia da vida livre nas pradarias isoladas no momento em que tais qualidades estavam em vias de desaparecer. Os indígenas, especialmente no México, também foram objeto de várias obras, tanto populares quanto acadêmicas, ora idealizados como “bons selvagens”, ora apresentados como parte de processos de miscigenação e, em algumas telas acadêmicas, como vítimas dos colonizadores.

Nesse mesmo período, e ainda com esse sentido, principalmente na Argentina, no Brasil, no Uruguai, na Venezuela e no México, os temas dos heróis nacionais e das grandes batalhas surgiram com força, amparados por Estados que buscavam se firmar. O uruguaio Juan Manuel Blanes, financiado pelo governo de seu país, criou grandes murais evocativos dos feitos heroicos e históricos, do mesmo modo que os venezuelanos Martín Tovar y Tovar e Arturo Michelena. Este último, um dos mais talentosos pintores do período, que viveu em Paris na metade da década de 1880, pintou, em 1896, com realismo e estilo leve, Miranda em la Carraca. No Peru, pintores como Ignacio Merino dedicaram-se a temas retirados tanto da história espanhola quanto do descobrimento e dos acontecimentos coloniais.

A arte popular também deixou retratos de suas crenças e de seus heróis, desde a produção anônima de ex-votos até a longa tradição de arte popular poblano (de Puebla), no México, de José Agustín Arrieta, Hermenegildo Bustos (da pequena cidade de Purisma de Rincón, que assinava seus quadros escrevendo nas costas “Eu, índio deste povoado”), Manuel Serrano (com suas cenas de interiores domésticos ao estilo holandês) ou José María Estrada (que compôs delicados ex-votos). As referências populares, o costumbrismo e a pintura de gênero também influenciaram a arte acadêmica. No Brasil, por exemplo, José Correia de Lima retratou a população negra, e, no fim do século, um artista de talento raro, Almeida Júnior, deu ênfase aos costumes populares (como a figura do caipira, o homem pobre e isolado do campo), que serviu para uma pesquisa rica tanto em luz quanto em movimento e realismo.

Se por um lado o fim do século viu renascer no México e no Peru, por exemplo, um indigenismo de face exótica, ao gosto europeu, por outro, na Argentina, artistas como Reinaldo Giudici e Ernesto De la Cárcova pintaram cenas denunciando a pobreza urbana. Do mesmo modo, as gravuras satíricas populares, difundidas nos jornais ilustrados, formaram uma forte tradição na América Latina, especialmente no México, a ponto de influenciar tanto os muralistas do século XX quanto a geração de gravadores que surgiu com o Taller de Gráfica Popular, em 1937. Na passagem do século XIX para o XX, o grande nome dessa arte satírica foi o mexicano José Guadalupe Posada (1852-1913).

É interessante notar, como lembra Dawn Ades, que o olhar costumbrista, sobretudo europeu (com seu fascínio por tipos e roupas), marcou as primeiras fotografias na América Latina, por exemplo, no formato carte de visite, bastante comuns na metade do século XIX. Por outro lado, muitas dessas primeiras fotos documentais escapavam do pitoresco e do exótico para a denúncia e a crítica, de forma que, “até o surgimento dos muralistas mexicanos e dos gravuristas do século XX, não se enquadravam nos propósitos das belas-artes”. É o caso das fotos que revelavam a opressão aos índios no Brasil ou na Patagônia. Já a partir da década de 1870, muitos fotógrafos passaram a registrar os processos de modernização técnica, que foram decisivos no século seguinte.

Nessa situação enquadram-se o francês Marc Ferrez, retratando as obras modernizadoras do imperador do Brasil, D. Pedro II (ele mesmo, além de ilustrado e patrono das artes, um prolífico fotógrafo), e o brasileiro Augusto Militão, que documentou a explosiva transformação urbana da cidade de São Paulo na virada para o século XX. Ou seja, tanto em técnica quanto em tema ou contexto, as condições históricas da modernidade estavam se firmando.

As vanguardas do século XX

Se o século XX, sobretudo em sua primeira metade, é o século das vanguardas modernas e modernistas, seu início pode ser marcado com o aprofundamento da discussão sobre o indigenismo e o desejo americanista de dar corpo à ideia de “Nuestra América”. Essa ação situou-se no contexto da política pan-americanista de intervenção dos Estados Unidos e da guerra de Cuba, no fim do século XIX, sobretudo com o cubano José Martí (1853-1895) e com o ensaio Ariel, do uruguaio José Enrique Rodó (1871-1917), publicado em 1900.

Partindo da oposição entre dois tipos de sociedade, simbolizadas pelas figuras shakespearianas de Calibã (materialista e utilitária, vinculada à tradição norte-americana) e Ariel (que definia o papel de uma elite marcada por interesses espirituais, e a busca das raízes culturais), Rodó compreendia que o Ariel latino-americano, capaz de igualar e superar os padrões da cultura europeia, teria de buscar sua identidade e seu destino nas raízes pré-colombianas, que identificavam o território antes da ocupação colonial.

Essas ideias foram decisivas para os desdobramentos da arte mexicana depois da Revolução de 1910 e de boa parte da arte moderna em diversos locais do continente. De um modo e de outro foi aberto o caminho para as intenções nativistas e nacionalistas em novo sentido, na busca pela identidade, a “latino-americanidad”, a “mexicanidad”, a “argentinidad”. Do mesmo modo, as ideias americanistas de crítica à importação do pragmatismo norte-americano e sua crença na técnica e no progresso capitalista marcaram também muitos pensadores e críticos de arte do continente. Marta Traba, por exemplo, em seu livro mais famoso, Duas décadas vulneráveis nas artes plásticas latino-americanas, desenvolve teses que poderiam ser de Rodó, e critica, sobretudo, a afirmação ideológica da tecnologia tanto quanto a supremacia de determinadas vertentes contra a exclusão de outras.

O indigenismo como fenômeno cultural de emancipação teve presença forte também no Peru e na Guatemala, regiões em que existiram as principais civilizações pré-coloniais (assim como o México).

No Peru, as ideias do indigenismo foram aprofundadas pela obra original de José Carlos Mariátegui (1894-1930), pensador marxista pioneiro na América Latina, que definiu a vanguarda revolucionária no continente a partir do universo cultural (e político) dos camponeses. Mariátegui criou a revista Amauta (1926), que polarizou o “espírito” (segundo seu editorial no primeiro número da revista) dos que queriam “criar um Peru novo, dentro do mundo novo”.

Já na Guatemala, o escritor Miguel Ángel Asturias, sobretudo em seu romance Hombres de maíz (1949), também se envolveu, a partir do mito maia, com a necessidade de se assumir a cultura indígena – orgânica, tradicional, mas também aberta ao novo –, em oposição à mera cópia ou à imitação das formas do desenvolvimento capitalista moderno. Em termos da dicotomia entre culturas “abertas” e “fechadas” proposta por Marta Traba, essa produção seria típica dessas culturas “fechadas”, herdeiras de fortes tradições culturais e mais resistentes (mas não totalmente contrárias) à presença europeia.

No sentido oposto, a “aberta” Argentina, que não compartilhava a forte herança das civilizações nativas e que sempre recebeu grandes levas de imigrantes europeus e escravos africanos (até certo momento) – e que também exterminou grande parte das culturas nativas que existiram em seu território –, criou o mito dos gaúchos, tal como no poema-fundador Martín Fierro. Herói individualista e solitário (cujas origens se encontram na tradição oral popular), o gaúcho também era aquele que combatia o índio, o incivilizado, porém guardava para si o território até mesmo contra a civilização que defendeu e da qual um dia fez parte.

Como bem resumiu Edward Lucie-Smith,

aqui o paraíso perdido não é a sociedade pré-colombiana antes da chegada dos europeus, mas sim um patriarcado espanhol conservador, obrigado – pelo desejo veemente do progresso material – a faltar com a palavra dada a sua gente.

Um dos mais conhecidos pintores argentinos, contemporâneo dessas ideias, mas também consideravelmente diferente, foi Antonio Berni. Em sua obra, nostálgica e dramática, que nunca abandonou a figuração, aparece a influência da pintura europeia de fins do século XIX e começo do século XX, bem como da arte mexicana e do gosto pelo monumental. Suas pinturas, ilustrações, gravuras e murais mostram temas ligados ao ambiente popular, tanto rural quanto urbano, apresentando tipos e costumes argentinos, sobretudo dos pobres, desvalidos e imigrantes.

As sementes modernistas

As ideias originais, os manifestos e as (re)interpretações das explosões modernistas cortaram o continente nas primeiras décadas do século XX. Os escritores, antes dos artistas plásticos, colocaram-se na vanguarda dessas questões. Suas maiores expressões foram as ideias do poeta nicaraguense Rubén Darío (que viveu e trabalhou no Chile, na Argentina, em Paris e em Madri). Influenciado pelos poetas modernos franceses, transferiu inovações para a língua espanhola, rompendo com os cânones acadêmicos e abrindo caminho para a renovação da língua e da cultura.

Outro exemplo significativo é a obra do escritor e teórico chileno Vicente Huidobro (1893-1948), cujas ideias foram marcantes, inclusive para a vanguarda europeia do início do século, especialmente para o poeta francês Pierre Reverdy, com quem colaborou na revista Nord-Sud, bem como para o jovem Jorge Luis Borges, que com ele se encontrou em Madri em 1918 (quando criaram o “ultraísmo” e ideias que depois ressurgiram no grupo Martín Fierro).

Huidobro lançou o conceito de creacionismo, uma forma poética baseada na plena inventividade. Em seu célebre manifesto A criação pura: ensaio de estética (1925), proclamou um universo teórico particular em que o construtivismo “rígido” se encaminhava para uma sensibilidade criadora e vivificante:

deixaremos de lado tudo o que é supérfluo. Nesta fase, todos os dias surge um problema para resolver e a Inteligência deve trabalhar com tal ardor que a sensibilidade é relegada a segundo plano, como se sujeita à Razão. Mas então chega a segunda fase: os principais problemas já estão resolvidos e tudo quanto é supérfluo e desnecessário para a elaboração da obra foi abandonado. A Sensibilidade toma seu posto ao lado da Inteligência e imprime certo calor à obra tornando-a menos seca e mais cheia de vida do que na primeira fase.

Huidobro colaborou na revista chilena Mandrágora (fundada em 1938), próxima ao surrealismo, que, entretanto, não encampava todas as ideias do escritor.

A esmagadora maioria dos artistas latino-americanos que deflagraram os movimentos modernos do início do século haviam estudado ou vivido na Europa, alguns com sucesso, como o precursor pintor colombiano Andrés de Santa María (1860-1945). Embora tenha passado a maior parte de sua vida na Europa, entre 1904 e 1911, Santa María dirigiu a Escola de Belas Artes de Bogotá, momento em que elaborou uma obra com elementos do impressionismo e do fovismo.

Outro precursor notável foi Gerardo Murillo Cornado, conhecido como dr. Atl (1875-1964), nome que significa “água” em idioma náuatle, adotado em 1902, após uma longa temporada de estudos e viagens pela Europa, onde conheceu o impressionismo. Em 1903, retornou ao México para ensinar na Academia San Carlos, onde estavam Rivera, Siqueiros e Orozco. O dr. Atl foi tanto herdeiro da tradição paisagística mexicana do século XIX (principalmente em suas deslumbrantes pinturas de vulcões) quanto um precursor e incentivador da arte pública e das técnicas que resultaram na vanguarda muralista (ele mesmo realizou murais). A obra do dr. Atl encarnou uma ligação telúrica intrincada com o universo do povo e da terra mexicana de tal forma que, perto do fim de sua vida, mudou-se para as cercanias de Puebla, a fim de documentar detalhadamente (em cerca de 130 desenhos e 11 pinturas) a descoberta de um novo vulcão.

Se for verdade que o impressionismo e o pós-impressionismo, apesar dos exemplos citados, tiveram pouca influência nas artes visuais do continente, então também é certo afirmar que na América Latina a ruptura com os padrões acadêmicos se deu de forma ainda mais violenta que na Europa. De certa forma, as vanguardas modernistas na região tiveram praticamente poucos antecessores ou “preparativos”. Sua “aparição”, ou “invenção”, foi sempre ruidosa, daí a tendência para os eventos-símbolo, os manifestos e as rupturas rumorosas.

As primeiras rupturas

Os marcos iniciais do movimento modernista no continente nos anos 1920 deixaram três grandes eventos fundadores: a Semana de Arte Moderna de São Paulo (1922), a fundação da revista Martín Fierro, em Buenos Aires (1924) e a revolta contra a Academia de San Alejandro, em Cuba (1927), liderada pelo pintor Víctor Manuel. Ainda que as marcas teóricas desses movimentos viessem sobretudo das vanguardas literárias, principalmente no Brasil e em Cuba, o movimento moderno se fez violentamente contra a tradição acadêmica europeia instalada na América.

Nove anos depois do Armory Show, que se tornou o evento-símbolo da chegada do modernismo nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil a Semana de Arte Moderna. O evento ocorreu não na cidade do Rio de Janeiro (que era o centro cultural “europeizado” do país desde o século XIX) nem nas tradicionais metrópoles que herdaram fortemente a cultura colonial (como Recife e Salvador, no nordeste brasileiro), mas em São Paulo, cidade nova, industrial e moderna, marcada pela recente imigração de milhões de pessoas de todas as partes do mundo (especialmente italianas).

Sob uma prosperidade repentina e explosiva, e ainda comandada por famílias tradicionais, enriquecidas com o comércio do café e as novas indústrias que chegavam timidamente, São Paulo era a arena privilegiada para o conflito entre o novo e o velho, entre o futurista e o passadista. E, de fato, a jornada pensada para apresentar escandalosamente a arte moderna para os velhos e novos ricos aconteceu no palco dedicado à arte tradicional: o Teatro de Ópera do município. Ali, comandados pelos poetas e pensadores Mário e Oswald de Andrade, músicos como Heitor Villa-Lobos, poetas, arquitetos e artistas plásticos com obras de qualidades variadas escandalizaram o burguês latino-americano, apresentando as conquistas modernas.

Dos pintores que expuseram na Semana, três se destacaram: Anita Malfatti (1889-1964), Emiliano Di Cavalcanti e Vicente do Rego Monteiro. Malfatti foi a grande pioneira da arte modernista brasileira. Desde cedo estudou na Europa (França e Alemanha) e nos Estados Unidos, onde conheceu Marcel Duchamp. Disso resultou uma pintura que absorveu elementos do expressionismo e cubismo de maneira original, que baixava o forte tom formal dessas expressões, conjugando-os com uma sensibilidade emocional inquieta e ao mesmo tempo tímida. Entretanto, suas exposições anteriores, em 1914 e 1917, provocaram grandes polêmicas entre modernistas e passadistas nos meios culturais brasileiros, ajudando a sedimentar as ideias que levaram à ruptura da Semana de 1922.

Di Cavalcanti já era um artista formado quando exibiu sua típica figuração de elementos da cultura brasileira, especialmente das misturas de raças e da sensualidade feminina, que celebrizaram suas “mulatas”. À sua imaginação e convivência com a elite de São Paulo no período deve-se a ideia da Semana de Arte Moderna.

Rego Monteiro, nascido em Recife, no nordeste do Brasil, foi cedo, em 1911, para Paris, onde realizou a maior parte de sua obra – chegou a expor, em 1913, no Salon des Indépendants . Sua obra tornou-se conhecida – mas só recentemente valorizada – por suas figuras primitivas e estilizadas, marcadas tanto pelo futurismo e cubismo europeus (além dos estilos mais tradicionais do art déco) quanto por elementos retirados do barroco brasileiro e, sobretudo, da arte indígena marajoara.

A mais célebre artista modernista brasileira, Tarsila do Amaral, não participou da Semana porque à época vivia em Paris. Seu quadro mais famoso, o Abaporu (1928), inspirou o Manifesto Antropofágico, do escritor Oswald de Andrade, que propôs uma teoria sistemática da “deglutição” das formas europeias pela cultura brasileira. A postura antropofágica abriu caminhos inusitados ao longo dos anos 1930. Nessa linha, uma dos artistas mais significativos e inovadores foi Flávio de Carvalho, que ressaltou a necessidade de um “novo homem”, despido dos preconceitos da cultura burguesa, reverberando teses que animaram o movimento antropofágico brasileiro.

Na Argentina, a revista Martín Fierro, em seu manifesto de 1924, proclamou com grande clareza:

Martín Fierro sente a imprescindível necessidade de definir-se e chamar a quantos sejam capazes de perceber que estamos em presença de uma nova sensibilidade e de uma nova compreensão, que, ao nos pormos de acordo com nós mesmos, vai revelar-nos panoramas insuspeitos e novos meios e formas de expressão.

Essa nova sensibilidade, tão enfaticamente repetida, estava em consonância com o cosmopolitismo chic de Buenos Aires, opondo-se ao nacionalismo, mas ao mesmo tempo ciente de “estender o movimento da independência, iniciado na língua por Rubén Darío, a todas as formas de manifestação intelectual”. Se por um lado a linguagem e as ideias ali apresentadas seguiam de perto o Manifesto Futurista de Marinneti (de 1909), por outro, sua própria autodefinição se dava pela adesão ao canto nacional da epopeia de José Fernandes.

Talvez a mais original contribuição plástica desse período na Argentina tenha vindo de Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, conhecido como Xul Solar. Criador múltiplo, teórico inventivo, suas obras influenciadas por diversas vertentes das vanguardas europeias (cubismo, fauvismo, futurismo, expressionismo e surrealismo) ou de pintores como Paul Klee – deram forma a uma simbologia pessoal, habitada por figuras oníricas, próximas da fábula, com cores fortes, configurando espaços povoados pelo sol, pelos castelos, pelas montanhas, serpentes, pelos horóscopos e labirintos.

A vanguarda cubana está assinalada com a fundação, em Havana, do Grupo de Avance e seu periódico Revista de Avance (1927-1930). No grupo, no qual pontificava o escritor Alejo Carpentier, estavam também os pintores Víctor Manuel, Antonio Gattorno e Eduardo Abela, que haviam estudado na França assim como na Academia de San Alejandro. Marcados pelo pós-impressionismo, Manuel e Gattorno expuseram na Associação de Pintores e Escultores de Havana, realizando plasticamente muitas das ideias do Grupo de Avance.

Os modernismos uruguaio e chileno

No Uruguai, pequeno país de forte tradição pictórica e reflexiva, além da militância americanista de Rodó, destacaram-se na gênese dos movimentos modernos latino-americanos as figuras de Joaquín Torres García (1874-1949) e Pedro Figari (1861-1938). Advogado, militante político e, a princípio, teórico da arte nas condições americanas, Figari publicou em Montevidéu, em 1912, seu influente ensaio Arte, estética, idea (lançado também em Paris, em 1920). Apenas em 1921, já com sessenta anos, passou a se dedicar exclusivamente à pintura. Mudou-se para Buenos Aires, onde começou a expor seus trabalhos, ligando-se ao grupo dos martinfierristas e também a Jorge Luis Borges, que referindo-se à obra de Figari escreveu, em 1930:

a mesma brevidade de suas telas condiz com o afeto familiar que as ditou: não apenas no idioma tem conotação de carinho o diminutivo. […] seus protagonistas […] vivem como nos sonhos, sobrevivem como na música desse passado.

Poucos anos antes de Figari falecer, Torres-García (também na casa dos sessenta anos) retornou a Montevidéu, depois de 43 anos na Europa, abrindo caminho para o capítulo latino-americano da arte abstrata construtiva.

Antes deles, porém, destacou-se no Uruguai Rafael Barradas (1890-1929), um pintor de vida curta, mas de produção importante e que esteve em contato com as vanguardas europeias e com Torres-García. Barradas buscou sempre formas artísticas pessoais, marcando sua obra por constantes mudanças de rumo. A princípio, pautava-se pelo futurismo, que mais tarde abandonou para criar o que denominou vibracionismo. Durante sua estada em Madri, criou novas estéticas derivadas do vibracionismo, às quais chamou de cubismo e, em seguida, o clownismo.

Em 1922, em mais uma virada em sua obra, o planismo, Barradas terminou com a fase cubista e chegou ao que se definiu como retorno à ordem, menos otimista e mais grave e severo. Segundo o escritor José Pedro Argul, o artista uruguaio criou

uma posição inédita ao dar uma nova expressão à reciprocidade de relações culturais entre a Mãe-Pátria e os países de nosso continente, relações geralmente englobadas no termo hispano-americanismo […] com ele se inicia em pintura e em palavra trocada, um américo-hispanismo que caberia reconhecer.

A divulgação das ideias de ruptura modernistas aconteceu sobretudo em revistas, algumas de vida curtíssima, mas de significativo impacto para o futuro da cultura. Foi o caso de periódicos como Actual (México, 1921), a revista Vida Americana (também de 1921, editada em Barcelona, de um único número, no qual Siqueiros escreveu “Três observações acerca da orientação moderna endereçadas à nova geração de pintores e escultores americanos”), El Machete (México, 1923), a brasileira Klaxon , ligada à Semana de 1922, e sua sucessora Revista de Antropofagia (1928), além das citadas Amauata e Revista de Avance.

O grupo modernista chileno dos anos 1920 estava ainda marcado pelas posições pós-impressionistas e a admiração por Cézanne, mais do que pelas rupturas cubistas. O movimento desigual da arte moderna no continente fez com que em alguns lugares as rupturas modernistas se realizassem bem depois da década de 1920. No Paraguai, por exemplo, onde prevaleceu uma arte classicista tardia, acadêmica, com figurações costumbristas e paisagens bucólicas até os anos 50, o grande movimento de transformação só ocorreu em 1954. Nesse ano, foram expostos em vitrines das lojas de Assunção – e depois em Buenos Aires –, os quadros do Grupo de Arte Nuevo (Josefina Plá, Lili del Mónico, Olga Blinder e José L. Parodi), que introduziram obras de influência cubista, expressionista, surrealista ou marcadas pelo muralismo mexicano. Em 1963, um novo grupo conhecido como Los Novíssimos lançou no país a arte abstrata de caráter informal.

Muralismo mexicano

Para muitos historiadores, o movimento muralista mexicano pode ser visto como a única vanguarda “genuinamente” latino-americana do período anterior à Segunda Guerra Mundial, o que é bastante discutível. Entretanto, é certo que esse movimento teve características decisivas em todas as áreas capazes de definir tanto uma atuação vanguardista enraizada e ativa quanto uma penetração e desenvolvimento que verdadeiramente abarcou todo o continente. O surgimento do muralismo não pode ser separado da vitória da Revolução Mexicana de 1910 (que lhe deu uma forma institucional única) nem da atuação de suas figuras centrais: o teórico José Vasconcelos e os pintores Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco.

Vasconcelos concebeu a América Latina como o lugar da “raça cósmica”, cuja existência seria a continuação e o aprofundamento das civilizações antigas e modernas, baseada não apenas em um sentimento localista mexicano, mas no “patriotismo latino-americano”, um continente de cultura aberta a tudo e a todos, para o desenvolvimento de uma humanidade transcendente, realizado pela revolução de baixo para cima e espelhado na Revolução Mexicana de 1910. Daí suas ideias inspirarem tão fortemente a imagética revolucionária dos muralistas. Sintomaticamente, as maiores obras estavam distribuídas em espaços públicos, especialmente no Ministério da Educação, evocando os relevos das catedrais góticas na escala “mirabolante das megalópoles”.

Grosso modo, o muralismo teve início com o retorno de Rivera ao México em 1921, dando um desdobramento (no qual não faltou mesmo um rompimento estrondoso) ao aprendizado cubista. A forma histórica da ação muralista definiu-se nas grandes obras públicas, inspiradas na história política e social do México, especialmente nos levantes populares.

O muralismo foi utilizado para mobilizar o povo em função do desejo esquerdista de dignidade do trabalhador e da transformação social. Por um lado, sua estética buscava valorizar a figura do índio ou do mestiço pobre (em oposição ao elitismo de origem colonial), por outro, procurava mudar o caráter meramente ornamental da arte tradicional, como se pode ver na obra de Rivera. Segundo a historiadora da arte Aracy Amaral, a partir da obra de Rufino Tamayo, “o muralismo assumiria outras formas, inclusive incorporando a poética da magia, inseparável da tradição indígena continental”. De fato, a obra de Tamayo, cuja carreira até certo ponto acompanhou a dos muralistas, destaca-se no conjunto da arte mexicana do período. Entretanto, suas ideias não se contentavam com o estilo muralista e sua visão de plasticidade o encaminhou para um ecletismo particular.

O muralismo mexicano não apenas transformou a temática, mas também introduziu inovações formais e técnicas. Siqueiros, por exemplo, trabalhou com piroxilina, pintura a duco, acrílico e diversos materiais. Esses esforços de inovação são inseparáveis, nos muralistas, de sua atuação política, tanto no México quanto no resto das Américas. Siqueiros, em 1930, foi preso durante seis meses por suas atividades subversivas. Apenas em 1932 realizou sua primeira exposição individual, no Cassino Espinal, na Cidade do México. A partir de 1933 viajou pelo continente, deixando marcas de suas ideias e obras desde os EUA e Cuba até a Argentina, o Uruguai e o Chile, militando pelas ideias muralistas. No Brasil, realizou uma palestra no Clube dos Artistas Modernos que influiu nos redirecionamentos da arte social no país.

Já Orozco elaborou, em 1920, seu primeiro mural para a Escola Nacional Preparatória, que causou protestos de estudantes conservadores. Em 1922, assinou o manifesto muralista, escrito por Siqueiros. Entre 1927 e 1934, viveu em Nova York e realizou grandes murais – na New School for Social Research (Nova York, 1930), no qual aparece a figura de Lenin entre os líderes políticos retratados, no Pomona College (Claremont, Califórnia, 1930-1931) e no Dartmouth College (New Hampshire, 1932), entre outros. Ainda em 1932 tomou contato com a arte europeia, recebendo a influência das obras de Michelangelo e El Greco.

De volta ao México, Orozco concluiu, em 1934, o mural Catharsis, no Palácio de Belas Artes, além de outros na Câmara dos Deputados, na Universidade e no Palácio do Governo, todos em Guadalajara. Também nessa cidade empreendeu aquele que é considerado seu maior trabalho, os murais e a cúpula do Hospício Cabañas – um dos mais importantes grupos de edifícios neoclássicos do México –, compostos por quarenta grandes afrescos, que já foram comparados à Capela Sistina.

O muralismo além-México

Como observou Aracy Amaral, o muralismo foi também a “primeira articulação continental dos artistas contemporâneos da América”. Boa parte do continente se identificou com o apelo dos muralistas à realidade mestiça latino-americana. É preciso lembrar que o muralismo mexicano entrou nos Estados Unidos na época da recessão e dos projetos do New Deal (momento em que a esquerda norte-americana ainda tinha certa voz). Baseado na experiência mexicana fundou-se um programa americano para combater o desemprego entre os artistas plásticos.

Essencial também para a arte dos EUA, o movimento ajudou a renovar os próprios artistas (mais que os trabalhadores) e curiosamente, expandiu-se para o resto do continente. No Brasil, por exemplo, um artista norte-americano empregado pelo New Deal, George Biddle realizou dois murais para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, durante a Segunda Guerra Mundial. Em contrapartida, o governo brasileiro enviou Candido Portinari – talvez o mais célebre dos muralistas não mexicanos, que realizou trabalhos memoráveis também com afrescos relacionados com a arquitetura moderna de Oscar Niemeyer – para trabalhar em Washington, em 1942.

Tanto as técnicas quanto as temáticas do muralismo mexicano marcaram artistas de outros lugares. No Peru, a mais influente figura da pintura e escultura foi José Sabogal (1888-1956). Influenciado pelas ideias de Mariátegui, Sabogal também viveu no México no início dos anos 1920, acompanhando as discussões da época de Vasconcelos e depois tornou-se diretor da Escola de Belas-Artes de Lima. Como notou Dawn Ades, “sua versão do nativismo procurava moldar a unidade cultural do Peru por meio do incentivo da arte popular”.

No Equador, destacou-se da mesma forma Oswaldo Guayasamín, pintor, muralista e escultor, “equatoriano universal, cuja obra transcende todas as fronteiras mostrando […] um retrato da realidade humana atual como denúncia do presente em que vivemos”, nas palavras de Pablo Neruda. Ainda no Equador, sobressaiu a obra de Eduardo Riofrío Kingman (1913-1997), que tem murais em Nova York e participou ativamente da vida artística de seu país. Ambos deram novo alento à arte social no continente.

Mas se Guayasamín foi a “força dominante” na arte equatoriana, nas palavras de Lucie-Smith (ou um “dominador local” comparável a Rivera no México, segundo Barnitz), nos anos 1950, Enrique Tábara (1930) adotou a pintura abstrato-informal como um verdadeiro “signo de rebelião contra ele e seus seguidores”. De fato, em 1964, Tábara fundou o VAN, cujo nome vem tanto de “vanguarda” quanto do termo espanhol se van (no sentido de “ir adiante”), um movimento de artistas equatorianos especificamente dirigido contra o indigenismo, que defendia a abstração e a liberdade artística. Outro informalista equatoriano célebre foi Oswaldo Viteri, que incorporou elementos do pop e diversos materiais.

Na Colômbia, Luis Alberto Acuña, além de muralista, foi também pintor de cavalete, combinando em seus trabalhos aspectos do simbolismo europeu e dos mitos e lendas indígenas. Na Bolívia, destacaram-se os murais de Miguel Alandia Pantoja – inclusive um para o Sindicato de Mineiros de Cataví. Afinado com as ideias da revolução socialista de 1952, Pantoja tem uma obra que já foi comparada a de Orozco. Na Costa Rica, sobressaiu-se o escultor Francisco Zuñiga, celebrado também no México, onde vive, por meio da solidez de sua estatuária monumental, próxima ainda do indigenismo.

Na órbita do movimento mexicano circularam também Jean Charlot, de origem francesa e Pablo O’Higgins (1904-1983), que foi assistente de Rivera durante algum tempo. Em 1960, pintou o mural que o deixou mais conhecido, no Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México. Antes, porém, O’Higgins participou, com Leopoldo Méndez e Luis Arenal, da fundação do Taller de Gráfica Popular, uma oficina ligada à revolução que se propunha a atuar dentro de trabalhos coletivos e populares voltados à gravura, na tradição mexicana, que remetia à obra de Posada.

O grande fotógrafo do período foi Manuel Alvarez Bravo, idolatrado por Breton e pelos surrealistas (Buñuel à frente), em cuja extensa obra os temas da cultura do povo e as imagens de vida e morte se misturam em um preto e branco poucas vezes igualado. A posição de Bravo como fotógrafo talvez só seja equiparável à posição que a fotografia realista e de denúncia social do brasileiro Sebastião Salgado conquistou no fim do século XX.

A mais famosa artista paralela ao muralismo, porém, foi certamente Frida Kahlo. Além de sua turbulenta vida pessoal, Kahlo compôs uma obra cada vez mais valorizada, combinando a influência original tanto do surrealismo quanto dos aspectos mais engajados do muralismo em suas telas autobiográficas e de dolorosa sensibilidade. Se o muralismo se distinguiu pela engajada combinação de arte moderna popular e vida política, Kahlo buscou incluir, além disso tudo, a longa e dolorosa narrativa de suas conquistas e tragédias pessoais (que eram também históricas). Outras importantes artistas femininas da época no México foram a espanhola de nascimento Remédio Varo, Leonora Carrington e a mais tipicamente mexicana delas, Maria Izquierdo (1906-1955), que viveu algum tempo com Rufino Tamayo e, como Frida Kahlo, teve de lutar por algum tempo para provar que não era apenas uma extensão de seu companheiro.

A nova figuração contra o muralismo

A partir de meados dos anos 1950, a institucionalização do muralismo no México foi criando seus opositores, para além das críticas contemporâneas de um Tamayo. A ruptura na arte oficial mexicana veio de duas frentes pioneiras: de um lado, a crítica radical de Marta Traba e, de outro, a obra de José Luis Cuevas (1934). Traba acreditava que o muralismo perdera o poder político de mobilização e que sua institucionalização o tornava tão pernicioso quanto a direita conservadora que outrora combatera.

Cuevas concordava com Traba e passou então a militar, como muitos outros, por uma abertura às novas experiências possíveis da modernidade. Mais desenhista que pintor, Cuevas voltava seu olhar para os tipos urbanos pobres da megalópole mexicana bem como a referências da cultura popular e da nascente cultura de massas, ao gosto de uma classe média também incipiente, já distante da política da revolução que os muralistas encarnaram como projeto. No início dos anos 1960, Cuevas associou-se a outros artistas para formar o grupo Nueva Presencia, que abandonava o indigenismo engajado anterior e abraçava a causa internacional e a liberdade de estilo, tendendo a uma nova arte figurativa.

Tanto Cuevas quanto Francisco Toledo estão na origem do que muitos críticos chamaram de Nova Figuração. Dentre esses artistas, que retomaram criticamente a arte figurativa, está o chileno Gonzalo Cienfuegos, que nos anos 1970 foi viver no México. Em suas telas, a figura humana aparece cercada por ironia e caricatura. Recentemente, o artista tem trazido suas formas figurativas para a escultura, elaborada com diversos materiais.

Na Colômbia, Alejandro Obregón, grande colorista, construiu sólida reputação tanto em seu país quanto nos EUA, pintando paisagens semiabstratas (principalmente da costa caribenha), figuras simbólicas de mensagens eróticas e políticas. Na Venezuela, destacou-se Jacobo Borges, com suas grandes telas apresentando figuras grotescas e monstruosas, que já foram aproximadas ao “realismo mágico” da literatura latino-americana contemporânea.

Mas o movimento da nova figuração foi mais significativo na Argentina, com artistas que também faziam colagens, como Raquel Forner, o veterano Antonio Berni, Alberto Heredia, Antonio Seguí, Ernesto Deira, Rómulo Macció, Jorge de la Vega e Luis Felipe Noé. Os quatro últimos formaram o grupo Otra Figuración, em 1962, bastante apoiado pelo Instituto Di Tella, centro de arte de vanguarda dirigido por Jorge Romero Brest.

Na escultura argentina desse período destacou-se Alberto Heredia, com suas assemblages feitas com materiais pobres, que remetiam tanto ao surrealismo quanto ao expressionismo. Mas ainda que o grupo argentino e o mexicano sejam contemporâneos, na opinião da historiadora Jacqueline Barnitz, não havia um contato direto entre eles. A diferença fundamental seria a de que “como Cuevas, os argentinos perceberam o mundo como espetáculo, mas viram a si mesmos como participantes de um mundo caótico em vez de meros observadores, como Cuevas fez”.

Novos modernismos depois dos anos 1920

Durante a primeira metade do século XX, a força e a penetração do muralismo mexicano e de suas variantes em diversos locais do continente, sobretudo nos agitados momentos de revoluções, projetos de revoluções e crises de diversas ordens, firmou uma tradição nova na história das vanguardas, original e fortemente figurativa. Muitos desses pressupostos não resistiram à modernização capitalista e às turbulências que se seguiram ao pós-guerra.

Estava nascendo uma nova sensibilidade, que se propunha não a negar, mas a fazer avançar as conquistas de independência cultural e até mesmo de radicalização política explícitas no Movimento Muralista. Em grande parte, surgia de outras propostas, muitas delas vindas de estrangeiros que chegavam ao continente e de exilados que retornavam.

Se desde o início do século todas as vanguardas europeias tiveram algum impacto nos artistas latino-americanos, certamente as que marcaram mais fundo a primeira metade do século foram o construtivismo e o expressionismo. Este último pontuou a obra do russo Lasar Segall (1891-1957), que visitou o Brasil em 1913 e se estabeleceu no país em 1923, adequando-se de modo efetivo e ao mesmo tempo particular ao forte movimento modernista brasileiro. Elementos expressionistas aparecem também nas obras de Orozco e Siqueiros.

No caso do construtivismo, sua presença na arte do continente aconteceu com o uruguaio Joaquín Torres García que, além de pintor, foi um dos principais teóricos do construtivismo latino-americano, marcando um momento em que a América Latina começava a assumir nova voz própria no diálogo com a melhor tradição moderna europeia. Torres García viveu em Barcelona desde o fim do século XIX, próximo a Picasso e Gaudí, e também em Nova York, Paris (onde participou da fundação da revista Cercle et Carré ) e Madri (onde criou um grupo de artistas construtivos). Apenas em 1934 retornou a Montevidéu para fundar a Associação de Arte Construtiva (mais tarde denominada “Taller Torres García”). Antes, em 1913, publicou Notas sobre arte , com a qual iniciou sua influente teoria artística e pedagógica.

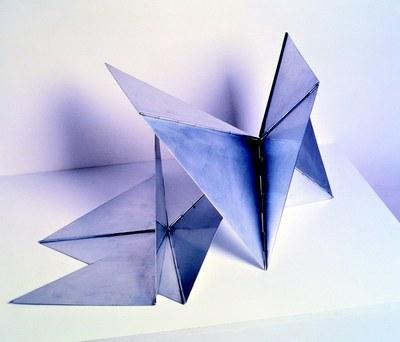

A primeira ambição do artista uruguaio era ser pintor muralista. Em 1944, publicou seu livro mais importante, Universalismo construtivo, que definitivamente difundiu suas ideias por todo o continente. Torres García propunha um ambicioso projeto de elaboração de uma arte de caráter construtivo universal, amparada na experiência histórica e nas particularidades culturais da América Latina, enfatizando a liberdade das formas rumo à abstração construtiva, como se pode ver já no título de uma revista que publicou no Uruguai: Círculo y Cuadrado.

Se a obra de Torres García encaminhou no continente a virada abstrato-construtiva sobretudo nos anos 1950, outros dois artistas trouxeram mais novidades: o cubano Wifredo Lam e o chileno Roberto Matta. Ambos eram artistas do mundo, mas com vínculos culturais locais que souberam reinventar, baseados na ideia de que uma variante da forma surrealista era a mais adequada para a condição cultural latino-americana. Além deles, o guatemalteco Carlos Mérida (1891-1984), que também foi ajudante de Rivera no México, elaborou uma obra que variou da experiência surrealista até uma conexão orgânica com o abstracionismo construtivo.

Ainda que movimentos vanguardistas eclodissem ou se firmassem no período entre-guerras, também formas mais conservadoras e clássicas, que existiam na Europa, como a obra de André Derain ou o Novecento italiano, manifestaram-se no continente americano. O Novecento teve força especialmente na Argentina (como na obra de Lino Spilimbergo), sobretudo após a ditadura militar de 1930. No Brasil, no mesmo ano, um movimento liderado por jovens tenentes (que levaram Getúlio Vargas ao poder, durante quinze anos) deu vazão a um modernismo conservador, por um lado, e por outro, dentro da política populista, também propiciou a institucionalização do modernismo mais radical. Esses são exemplos da outra face da modernização (ou de seu contrário) na cultura.

Arte construtiva e primeiras bienais

A escola construtiva (às vezes chamada de abstracionismo construtivo, outras, de “geometrismo”, como o faz Juan Acha) eclodiu com força em todo o continente no período de estabilidade e crescimento econômico do pós-guerra. Em grande medida, o apelo à ordem e à racionalidade tocava especialmente as nações latino-americanas, que podiam se imaginar em um processo interno de formação e construção de seu destino moderno.

Também os apelos à lucidez, à transparência (o crítico italiano Giulio Carlo Argan, definindo o projeto da Bauhaus, falava em “um modo mais lúcido de estar no mundo”) e à herança do construtivismo revolucionário soviético encontravam ressonância no desejo de transformação e superação da ordem dependente e colonial, que animava os artistas de esquerda (a esmagadora maioria dos mais radicais e destacados do período). Como bem resumiu o crítico inglês Guy Brett:

foi em um momento de enorme otimismo e paixão pelo novo que os movimentos concreto e cinético nasceram […] eles tinham uma necessidade quase explosiva de querer pôr em prática as novas liberdades formais e de ver respondidas certas questões fundamentais que as descobertas vanguardistas do avant-guerre haviam levantado.

Em 1951, foi inaugurada a I Bienal de Arte de São Paulo, a primeira dessas mostras que, seguindo o modelo da Bienal de Veneza, espalharam-se pela América Latina ao longo do século XX. A Bienal de São Paulo tornou-se a maior de seu gênero nas Américas e a terceira mais importante do mundo. A segunda edição da mostra, em 1953, organizada pelo crítico Sérgio Milliet, foi considerada por muitos uma das mais importantes exposições de arte moderna do mundo ocidental. Nela estavam mais de cinquenta telas de Picasso (inclusive sua Guernica), Klee, Mondrian, o grupo Stjl, futuristas italianos, Calder e de Kooning, além de vários construtivistas.

Ainda que a arte da América Latina tenha demorado para se ver devidamente representada na Bienal paulista (se é que um dia foi, pois em 1978 uma única edição, pensada em grande parte pela crítica Aracy Amaral, propôs-se a criar uma Bienal Latino-Americana dentro da Fundação que mantinha a Bienal Internacional, experiência que não vingou), sua existência representava uma inovação arrojada: trazer o melhor da arte mundial para a América Latina, escolhida e organizada conforme os interesses internos de seus artistas e críticos (pelo menos essa era a intenção dos idealizadores do projeto).

Nesse contexto, a presença de europeus também foi importante. A fotógrafa Grete Stern, da Bauhaus, viveu em Buenos Aires e abrigou o início do grupo Madí. No Brasil – além do arquiteto Le Corbusier, que deixou projetos não realizados para o Rio de Janeiro e teve contatos com Oscar Niemeyer e Lúcio Costa –, foi decisiva para o desenvolvimento da tendência construtiva a passagem do suíço Max Bill, premiado na I Bienal de São Paulo, em 1951, com sua Unidade Tripartida, obra que influenciou gerações de artistas brasileiros. Na Colômbia, o escultor basco Jorge Oteiza, com suas obras e ideias marcou decisivamente o início da carreira do grande escultor modernista Edgar Negret.

No México, o mesmo papel teve o artista austríaco Mathias Goeritz, que se encaixou à tradição muralista com suas obras e uma pedagogia voltada ao geométrico e ao monumental. Na Venezuela desde 1929, o arquiteto Carlos Raúl Villanueva, nascido em Londres e com jornada de estudos em Paris, foi, na década de 1950, o aglutinador do forte movimento construtivo venezuelano. Seu projeto, feito entre 1952 e 1957, para a Universidade de Caracas procurou integrar a obra de artistas construtivos estrangeiros (Calder, Arp e Léger) com nacionais, como Alejandro Otero.

A utopia da ordem e da reconstrução racional do mundo transformado, promessa de felicidade da arte abstrato-construtiva, teve em dois críticos notáveis seus maiores defensores. Um foi o argentino Jorge Romero Brest, que influenciou (quando não coordenou) a vida artística de Buenos Aires a partir dos anos 1940. O outro, e ainda mais radical, foi o brasileiro Mário Pedrosa, cujas ideias que uniam a utopia construtiva com o projeto revolucionário socialista (foi comunista, trotskista e socialista independente por toda sua vida) marcaram a arte brasileira desde o concretismo até a ruptura original neoconcreta, passando pela arquitetura moderna brasileira que resultou na construção de Brasília.

Observando os artistas que esses e outros críticos analisavam, pode-se ver que a maioria deles, os mais radicais do período, tinham um ponto em comum (assim como os críticos): partiam da adoção da geometria para depois questionar seus fundamentos lógicos e sua eficácia política e cultural.

O geometrismo argentino